|

|

| トップページ > デジカメ徹底レビュー > ソニー SONY α57 > ソニー SONY α57 |

特集 α57

ソニー α57 ~熟成したミドルクラスのα |

|

ソニー α57

by Inaba Kunio

熟成したミドルクラスのα

評価:5.0

|

|

1.ソニー α57の位置づけと概要熟成した16メガ画素機ソニーαシリーズの世代交代が進んでいる。2010年9月に登場したα55に加えて、昨年10月にα77、本年1月にα65、そして4月にα57が発売開始となった。6月15日にはα37の発売も予定されており、本年中にはフラグシップ機となるα99も登場が噂されている。これらの機種をクラス別に並べると、(α99)、α77、α65、α57、α37となり、単純に評価すれば「α57はα65とα37の間にある機種」といえる。

α65とα57を比較すると、主な違いは次の通りとなる。

α57が想定しているユーザー層この3機種とも、基本的にはエントリー~ミドルクラスのカメラであり、必ずしも大きな違いがあるわけではない。とはいえ、より小さなボディを望むのであればα37の選択となるし、高画素画像や高精細ファインダー、GPSのどれかを優先するのであればα65が最適となる。α57の魅力をあえて言えば、「バランスのとれたカメラ」であるということになるかもしれない。有効16メガ画素の画像は一般的な使い方であれば十分な画素数であり、「24メガ画素にしておけばよかった」と思うようなことはまずないだろう。また、α57の電子ビューファインダーはα55と比較しても高精細で、十分クリアーである。GPS機能にしても、まったく使わないユーザーは決して少なくはない。ボディサイズは、一般的な男性の手であれば、むしろこのくらいのサイズの方が安定したホールディングを確保できるだろう。 上記に記載した価格面が安定してくれば、「とりあえず選択に迷った時」に選ぶべきカメラがα57と言えるかもしれない。 それでは実際に、ソニーの熟成した16メガ画素機機、α57の実力をテストしてみたい。

2.ソニー α57を開封し外観をチェックソニー SONY α57を開封する当初4月14日に発売予定であったが、実際に登場したのは4月27日。当時はα65よりも高かったものの、発売開始後1カ月を経て、概ねα65を下回るようになっている。現時点(6月1日)の価格コムの最安値を見ると、本体とレンズキットがほぼ同額の6万円強、ダブルズームレンズキットは6万円台中頃となっている。このあたりの値付けは、できるだけレンズ付きのキットに誘導したいというメーカー側の思いが反映されているものと思われるが、他機種と比べてもやや極端な気もする。 ボディカラーはブラック一色のみ。カラーバリエーションが展開されているNEXシリーズとは、こうした面でも差別化が図られている。

購入したのはダブルズームレンズキット。2本のズームレンズが同梱されている割には小ぶりなパッケージとなっている。ソニーαシリーズのブランドカラーであるオレンジとブラックを基調としている。

ケースを開けると、上段に取扱説明書などが入っており、その下にカメラボディやレンズ、アクセサリー類が格納されている。左側の梱包材に入っているのがカメラ本体。その右の上が望遠ズームで、下に標準ズームが入っている。写真ではわからないが、標準ズームの下にバッテリーチャージャーが格納されている。左下には、ストラップやケーブル、バッテリーパックが入っている。

パッケージ内に同梱されている付属品関係。左上より取扱説明書、CD-ROM、USBケーブル、ショルダーストラップ、バッテリーチャージャーBC-VM10A、バッテリーNP-FM500H。取扱説明書は簡易版で、詳細はCD-ROM内の「αハンドブック」に記載されている。このあたりは最近の傾向だが、従前どおり紙の冊子が同梱されていることが望ましいと思う。 バッテリー関係をチェック

α57に使用するバッテリーやバッテリーチャージャーはα77、α65に採用されているものと同じ。NP-FM500Hは大容量のため、満充電には最大で約175分必要。

BC-VM10Aは中国製。コンセントに接続するプラグ部分は回転式で本体内に格納可能となっている。可搬性に優れている。

バッテリーパックNP-FM500H。容量1600mAhで、最大で約590コマの撮影が可能。光学ファインダーを搭載しているデジタル一眼レフであれば、光学ファインダー中心の撮影とすることで撮影可能枚数を大幅に増やすことも可能だが、電子ビューファインダー搭載機であるαシリーズにはそうしたメリットはない。今回、バッテリーパックの容量を大幅に増やしたため、他社デジタル一眼レフと比べても遜色ない撮影枚数を実現している。 ソニー SONY α57の付属品をチェック

付属しているストラップ。高級感はあまりないが、実用上は十分なつくりとなっている。

付属するUSBケーブル。パソコンやプリンターとの接続に使用する。

ボディにはボディキャップが装着されている。ロゴの右に見える印は本体装着時の指標。

ボディにはマウント部分のバヨネットを利用して装着する。 ソニー SONY α57の本体をチェック

ボディ前面。なで肩の新しいデザインが採用されている。ボディの表面処理が丁寧に施されているため、高級感を感じる。

マウント口からは、透過ミラー「トランスルーセントミラー」が見える。一眼レフのミラーと比較すると縦に長い。

一眼レフではミラーボックス上面にファインダースクリーンが設置されているが、α57は電子ビューファインダー方式なので当然ながらスクリーンは装着されていない。なお上面に見える穴の奥には、位相差方式オートフォーカスモジュールが設置されている。

ボディ背面液晶側。ゴム部分が指に馴染むため、ホールド性は良い。液晶右側にあるオレンジ色のラベルはシールのため、簡単に剥がすことができる。

ボディ上面。ポップアップストロボの下に見えるステレオマイクが特徴的である。

ボディ右側側面には、メモリーカードの格納部がある。三脚に装着したままカード交換が可能。

ボディ左側面には外部端子類が配置されている。ゴムのカバーは4つに分割されているため、必要なものだけを開くことができる。

ボディ底面。三脚用の穴はレンズ光軸上に配置されている。グリップ部分には底面までシボ調の処理がれている。

モードダイヤルは軍艦部左側に設置されている。本体外装はプラスティック製だが、写真の通り一見金属製に見え、高級感がある。

ストロボ部分にはシールが貼付されている。このあたりはビデオカメラをはじめとするAV家電製品の文化かもしれない。

マウント部にはフォーカススイッチがある。レンズに切換スイッチがない場合、こちらで動作方式を切り換える。

右手のメインコントロール部。シャッターボタンは大型でフィーリングは良い。その前にあるコントロールダイヤルは角度がつけられており、無理なく操作できる。

グリップ部分には、リモコン受光部とセルフタイマーランプが設置されている。

グリップ部の上にあるボタン類。親指での操作となる。その左側に見えるのは、ファインダー視度補正用のダイヤル。

ファインダー左側にはMENUボタンがある。このあたりのレイアウトはαシリーズ共通。

背面側のメインコントロール部。Fnボタンにはドライブモードなどの機能設定が可能となっている。

メモリーカード挿入口を開いた状態。写真では見えづらいが、カード挿入方向のガイダンスが刻印されている。

SDメモリーカードを挿入しつつある状態。カードのロゴ部分が手前側となる。ソニー製品であるため、デュオタイプのメモリースティックにも対応している。

外部マイク端子を開いた状態。プラグインパワー対応のマイクであれば、電源もカメラ側から供給できる。

HDMIミニ端子とUSB端子を開いた状態。

リモート端子を開いた状態。

DC端子を開いた状態。ACアダプターを使用する場合には、こちらに接続する。その上にあるのはスピーカー。

ロゴ部分。オレンジ色のマークが目立つ。

ボディ底面のバッテリー室蓋を開いた状態。蓋の部分にバッテリーの挿入方向が刻印されている。

バッテリーを挿入しつつある状態。

マウント下部左側には絞り込みボタンがある。このボタンを押すと、設定した絞り値まで物理的に絞られるので、被写界深度を確認することができる。なお、光学ファインダー搭載機ではイメージが暗くなるが、電子ビューファインダーのため、明るいまま被写界深度を確認できる。これもEVF方式のメリットの一つだろう。

ストロボをポップアップさせた状態。α55とはポップアップ方式が変わっており、ポップアップ部分がより前に出る。そのため、レンズによる干渉がしにくくなっている。

液晶モニターを反転させた状態。バリアングル液晶の接続軸は2軸となっている。

液晶部分をチルトさせた状態。三脚を使用すれば、180度下まで反転させることができる。液晶パネルには電子水準器を表示させているが、この角度でもなんとか視認可能。

液晶モニターの視認性は高い。同じ内容を電子ビューファインダーに表示させることができる。 Sponsored Links 3.ソニー α57の描写性能はどうか?描写力チェック1:高感度性能SONY α57の基本感度はISO100で、ISO16000まで設定可能である。α55ではISO12800までの対応だったため、1/3段分高感度側に伸びている。ノイズ低減処理のやり方としては、カメラ内での設定と、RAWで撮影しパソコン上での現像段階で行う方法がある。なお、カメラ内で設定した場合でも、RAWファイルには変更は加えられない。カメラ内でのノイズ低減は、撮影メニューの中にある「高感度ノイズリダクション」と「長秒時ノイズリダクション」の設定で行う。 「高感度ノイズリダクション」は「弱」「標準」「強」の3種類がある。「長秒時ノイズリダクション」は「入」と「切」のどちらかを設定する。 α57はα55とほぼ同じ画素数であり、α55よりもやや高感度性能が向上している。高感度ノイズ低減を「弱」にしても、ISO1600まではほとんどノイズ感はない。ISO3200を超えると暗部を中心にややノイズが目立ってくるが、ISO6400までであれば十分実用的であるように感じる。ISO12800以上になると、かなりノイズが増える。さすがに等倍ではノイズが目立つが、縮小して利用するのであれば使えるレベルだろう。 高感度ノイズ低減を「標準」にすると1段分程度、「強」では2段分程度ノイズが低減化される。「強」にすると解像感の低下が若干目立つものの、ISO12800でも実用できるレベルとなっている。 いずれのISO感度でも画像自体が破たんするわけではないので、縮小すれば充分活用可能であると感じた。 下記のサンプルは、高感度ノイズ低減を「弱」、「標準」、「強」の3段階で各ISO感度の撮影を行ったものである。表示画像は等倍画像だが、クリックすると全体画像が表示されるので、あわせて比較をしてほしい。

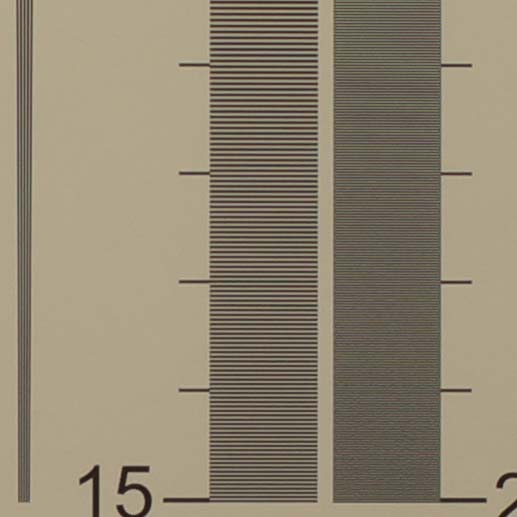

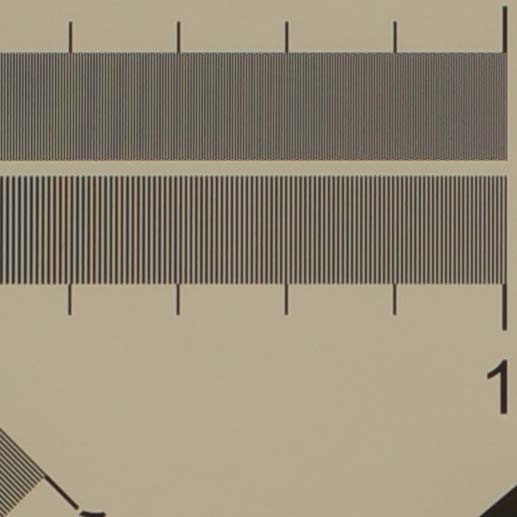

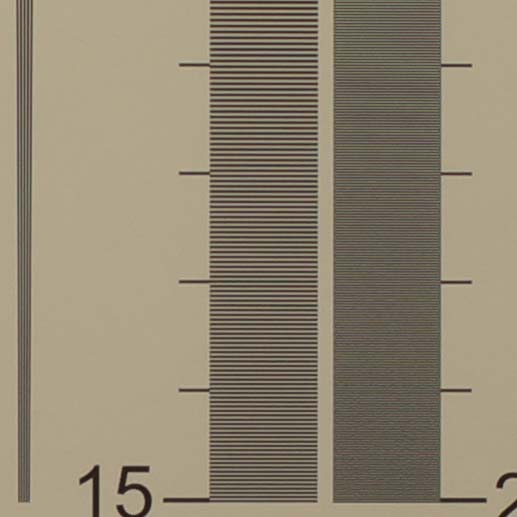

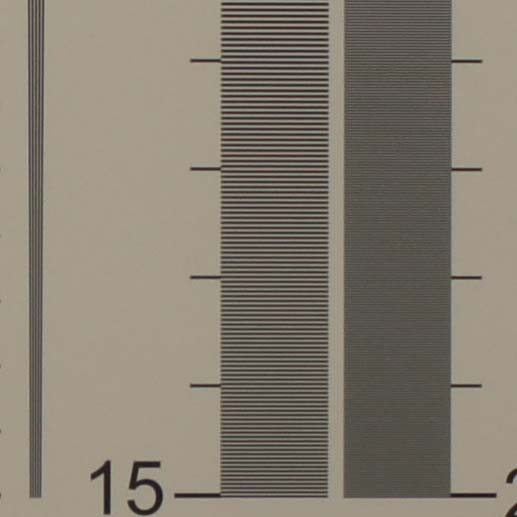

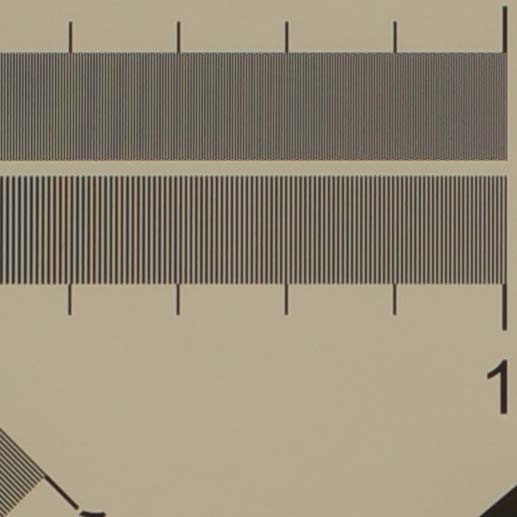

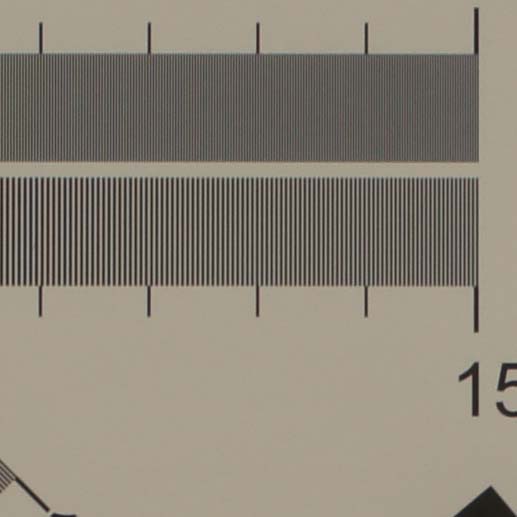

ISO100(左から「弱」「標準」「強」) 描写力チェック2:解像度SONY α57のイメージセンサーは有効1610万画素である。今回テストしたDT30mmF2.8MACROの結果は、さすがマクロレンズだけに基本的に絞り開放から優れた解像力を示した。このレンズは、3段絞ると、周辺部を含めさらに解像力が向上したため、開放絞りF2.8から3段絞ったF8.0のもので確認を行った。視覚解像度チェック用ライン、限界解像度チェック用ラインとも、2500本ラインを超えている。

限界解像度チェック用のラインでは、2500本まで十分視認できている。わずかであるが一部にモアレが発生している。

横方向の限界解像度チェック用のラインでも、同様に2500本ラインは十分視認可能。

描写力チェック3:収差補正SONY α57の設定メニューの中には、「レンズ補正」の項目がある。これは、自動補正に対応しているレンズでは周辺光量、倍率色収差、歪曲収差の電子的な補正をかけることができる機能である。標準設定では、周辺光量補正と倍率色収差補正は「オート」に、周辺光量補正は「切」になっている。今回テストしたレンズのうち、DT30mmF1.8は自動補正に対応しているが、DT35mmF2.8MACROは非対応となる。 対応している35mmレンズでは、描写性能の改善を確認することができた。念のため、非対応の30mmレンズで試してみると、やはり描写性能に変化は見られなかった。 DT30mm F2.8 MACRO SAM (自動ゆがみ補正無:非対応レンズ) DT30mm F2.8 MACRO SAM (自動ゆがみ補正有:非対応レンズ) DT35mm F1.8 SAM (自動ゆがみ補正無:対応レンズ) DT35mm F1.8 SAM (自動ゆがみ補正有:対応レンズ) 4.α57はα55からどう進化したか?比較1:外観と機能はどう変わったか?α57はα55の後継機として位置づけられているが、ボディ形状が上位機であるα65と基本的に同じであり、ややクラスが上がった印象を受ける。他方で、イメージセンサーの画素数はα55の有効1620万画素に対し、α57は有効1610万画素とほぼ同等であるとともに、α55では搭載されていたGPS機能が省かれるなど、仕様上の機能だけを見ると単純に「進化した」とは言えないかもしれない。総合的に見て、α57はα55からどうのように変わったのか。具体的にチェックをしていきたい。

α57ではバッテリーが大容量のものに変わった。α55用のNP-FW50は1020mAhであるのに対し、α57用のNP-FM500Hは1600mAhと、6割近く容量が増えている。α55は撮影枚数が380枚であり、レンズ交換式デジタルカメラとしてはやや少なかった。この改良は、現場での使い勝手に大きく影響する。

バッテリーの裏側。並べてみると、数値以上に大きくなったことを感じる。

バッテリーの変更に伴い、バッテリーチャージャーも新型のものに変わっている。α55では満充電に最大250分必要であったが、α57では容量が増えたにもかかわらず、175分に短縮されている。なお、チャージャー自体のサイズはほぼ同じ。

ボディ前面。デザインのテイストが大きく変わり、α57ではなで肩のボディ形状となっている。グリップ部分が大型化され、ホールディング性が向上している。なお、ボディ外側はどちらもプラスティック製であるが、α57の表面処理は金属のような縮緬上の加工がされており、高級感があるとともに指紋も付きにくくなっている。

ボディ背面液晶側。仕様上はどちらも3型92万ドットの液晶モニターであるが、α55のパネルのアスペクト比は16:9であるのに対し、α57では4:3になっている。そのため、撮影した画像を表示させると、α57では一回り以上大きく表示される。

グリップ部分が大型化されたのが分かる。また、ペンタ部の張り出し部分も大きくなっている。メモリーカードの挿入口が、底面からボディ右側面に移動した。ボディサイズが大きくなったことで可能になった部分ではあるが、こうした細かい変化も意外と使い勝手に影響する。

ボディ全体のデザインが曲線を主体としたものへと変わっている。ボタン関係の数も増えており、より直接的な操作が可能となった。

ボディ左側面。α55ではファインダー接眼部の張り出しが大きかったが、α57ではこの点も改良されている。

内蔵ストロボをポップアップさせた状態。α57の方が前方に張り出す形になるため、レンズによるケラレが発生しにくい。 比較2:高感度性能比較α55とα57はどちらも有効16メガ画素機であり、高感度性能がどのように進化したのかも注目点の一つであった。比較した結論から言えば、やや高感度性能が向上しているものの、大きな進化というレベルではない。違いとしては、α55では高感度ノイズ低減の設定が「オート」と「切」しかなかったのに対し、α57では「弱」「標準」「強」とレベルを指定できるようになったことと、ISO16000まで対応できるようになった点があげられる。

ISO800(左から「α57」「α55」)

ISO1600(左から「α57」「α55」)   ISO3200(左から「α57」「α55」)   ISO6400(左から「α57」「α55」)   ISO12800(左から「α57」「α55」)   ISO16000(「α57」のみ)   比較3:解像力比較α57は解像力の点でも、ほぼα55を踏襲する性能を示した。チャート解像力テストは30mmF2.8マクロレンズで行ったが、どちらも2500本のラインを視認可能であった。有効16メガ画素のカメラとして十分な解像力が確認できた。

α57では、2500本のラインまで視認できている。

α55。やはり2500本のラインも視認が可能。

α57は横方向でも2500本のラインが視認できている。

α55でも同様に2500本のラインの視認が可能。

5.結局、ソニー α57は「買い」か?独断 素晴らしい!

独断 もう一息!

Sponsored Links 付録1.製品仕様からみた α57の特長

Sponsored Links 付録2.発売前のファーストレビュー【コラム】α65の下位モデル?3月に、まず海外向けとして発表されたα57が、いよいよ本日発売開始となった。当初の予定から2週間遅れとなったが、店頭での引き合いもまずは順当な滑り出しをしているようである。α57の位置づけは、α55の後継機であるとともにα65、α77の下位モデルというものである。α55との違いは、画素数はほとんど同じもののイメージセンサーが新世代のものとなっている点や、レリーズタイムラグの短縮、バッテリーの大容量化による撮影可能枚数の増大、連続動画撮影時間の長時間化など、α55のユーザーから寄せられた要望への対応がされているとのことである。電子ビューファインダーも、有効115万ドットから有効144万ドットへと高精細化が図られている。なお、α55で搭載されていたGPSは、α57には搭載されていないため、この機能を活用されているのであれば注意が必要である。 また、新たな機能として、サイバーショットに搭載されている「全画素超解像技術」も採用されている。これにより「テレコンモード」では、解像感を保ったまま最大2倍の焦点距離相当でフル画素での記録が可能となる。 「オートポートレートフレーミング」も新しい機能である。これは、被写体の顔検出機能を活用し、三分割法でカメラが自動的に構図を設定し、トリミングを行うもの。テレコンモードと同様に、全画素超解像技術により、フル画素記録となる。なお、オリジナルの画像も同時に保存される。 それでは、兄弟機であるα65との違いはどうか。詳細はα65との比較ページを参照してほしいが、ボディ自体はほぼα65と同じもので、主にイメージセンサーと電子ビューファインダーが異なっている。電子ビューファインダーについては、見比べてみると明らかにα65やα77に搭載されているXGA対応236万ドットの方が美しい。しかし、α55と比較すると、その差が小さくなっているのも事実である。 これに対し、評価が難しいのがイメージセンサーの部分である。仕様上の高感度性能はISO16000までと同じであるが、実機での確認によると、ノイズレベルはα57の方が低減化されているようである。α57とα65とでは画素数に50%の差があるため、こうした結果となるのも当然かもしれないが、画像のハンドリングのしやすさを含め、あえてα57の1610万画素センサーを選択する、という意見も意外と多く目にする。現時点では両機種の価格はほぼ同等レベルとなっているが、今後α65との価格差が開いていけば、この傾向により拍車がかかることになるかもしれない。(2012年4月27日 記)

α55(左側)とα57(右側)。デザイン傾向が変わっているのも違いの一つ。

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

独断 デジカメ対決! ☆ vs ソニー α65 ☆ vs ニコン D5200 ☆ vs ニコン D5100 ☆ vs キヤノン EOS Kiss X5 |

【厳選レビュー記事】 ◎All about プロ並みのフレーミングが自動でできる!? ソニーα57 ◎ITmedia デジタル技術で“デジ一眼の楽しみ”を手軽に ソニー「α57」

◎デジカメWatch ソニー、人物写真を自動でトリミングする「α57」

◎ITmedia 構図もカメラにお任せ 「かんたん上手」を強化したエントリー 「α57」

|

【基本仕様】

メーカー製品仕様のページ |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||