|

|

| トップページ > デジカメ徹底レビュー > ソニー SONY α99 > ソニー SONY α99 |

特集 α99

ソニー α99 ~電子ビューファインダー搭載のフラグシップ |

|

ソニー α99

by Inaba Kunio

電子ビューファインダー搭載のフラグシップカメラ

評価:5.0

|

|

1.ソニー α99の位置づけと概要電子ビューファインダー搭載のフラグシップフィルムカメラ時代、コニカミノルタ/ミノルタのフラグシップ機は必ずリリースされたわけではありませんでした。1985年に登場したα7000の上位機種α9000はありましたが、次のα7700i(1988年)にはα8700iで終了しました。さらに後継機となったα-7xi(1991年)にはα-9xiがリリースされたものの、α-707si(1993年)ではやはりα-807siが最上位機種でした。

最初のα、α7000(1985年)

デジタル一眼レフに移ってからも、最初の本格モデルであるα-7DIGITAL(2004年)には9シリーズはなく、αシリーズ最初のフラグシップはソニーのα900となります。ちょっとまわりくどい表現ですが、お伝えしたかったのは「α99は欠番になる可能性もあった」ということなのです。α900はα55/α33登場後も現役機として販売されていましたので、2011年11月に「生産終了」の発表がされたことで、α2桁シリーズのフラグシップ「α99」が登場するのではないか、との期待が高まったわけです。 今回、α99が登場したことで、αシリーズのラインアップがかつてないほど充実しています。α37、α57、α65、α77、α99と、エントリーからフラグシップまで5つのモデルが揃えられており、ソニーがデジタルカメラをメイン分野の一つとして位置付けたことを、改めて実感させてくれます。 まずは、α900とα99の外観を比較してみます。

α99(左側)とα900(右側)。α900には大型ペンタプリズムを内蔵した光学ファインダーが搭載されているため、高さが目立ちます。また、マウント内を見ると、クイックリターンミラーとトランスルーセントミラーの違いがみられます。前面のボタンやダイヤルの位置は、ほぼ同じとなっています。

α99(左側)とα900(右側)。電源スイッチはシャッターボタン同軸に移されましたが、それ以外のボタンやダイヤルはα900を踏襲しています。α99では、フラグシップ機には珍しいバリアングル液晶が搭載されています。

α99(左側)とα900(右側)。液晶パネルが一般的な形状になっています。また、アクセサリーシューが変更され、変換アダプターが同梱されるようです。上面のアングルから見ると、光学ファインダーを電子ビューファインダーに置き換えることで、いかにボディが小型化されるかがわかります。

α900からの主な変化をまとめると、次のようになります。

α77との違いは?APS-Cサイズのハイエンド機α77と比較すると、カメラとしての基本性能や外観、インターフェース類はかなり似ています。写真の比較は「α99 一口コラム」に掲載しましたが、ロゴを隠すと簡単には識別できないかもしれません。パッと見て気がつく違いは、内蔵ストロボの有無と、アクセサリーシューの形状程度となります。その意味では、「α77のフルサイズ機がα99」と言っても、そんなに的外れではないように思います。

大型のトランスルーセントミラー

それでは早速、α史上最高画質「α99」の実力をチェックしてみたいと思います。

2.ソニー α99を開封し外観をチェックソニー SONY α99を開封するソニーの新型フラグシップ、α99が予定通り10月26日に発売開始となりました。販売形態はボディ本体のみとなるため、レンズは別途用意する必要があり、フラグシップ機ならではの売り方であると思います。イメージセンサーは35mmフルサイズのため、DTレンズを使用する場合にはAPS-Cサイズの画角に自動的に切り替わります。

α99のパッケージ。黒を基調とした箱に、αシリーズのイメージカラーであるオレンジのラインがアクセントとして入れられています。カメラ本体のみですが、それなりの大きさの箱です。

ケースを開けると、上段に取扱説明書などが入っており、その下にカメラボディやアクセサリー類が格納されていました。左側のプチプチに包まれているのがカメラ本体で、その右にストラップや付属品が格納されています。

パッケージ内に同梱されている付属品関係。左上より取扱説明書、ソフトウェアCD-ROM、バッテリーチャージャーBC-VM10A、リチャージャブルバッテリーパックNP-FM500H、ショルダーストラップ、シューアダプター、USBケーブル。 α99ボディ本体をチェック

ボディ前面。α77に似たシルエットですが、ストロボは内蔵されていないため、ペンタ部の形状が異なっています。マウント基部のオレンジ環の幅が広がっており、正面から見ても目立ちます。

ボディ液晶パネル側。ボタンやダイヤル類の配置は基本的にα77と同じです。液晶パネルは3型123万ドットの高精細タイプで3軸でチルト・回転します。

ボディ上面。ストロボが内蔵されていないためペンタ部の張り出し幅が小さくなっており、α77よりも奥行きは短くなっています。

ボディ底面。グリップ部はバッテリー室によって占められています。向かって右側には、縦位置グリップVG-C99AM装着時のための端子が置かれています。三脚用の穴はレンズ光軸上に設置。ボディ本体は日本製です。

ボディ左側面には外部接続端子が配置されています。カメラのクラスから当然ですが、ストラップ取付部は三角環方式となっています。

ボディ右側面にはメモリーカードスロットがあります。写真では見づらいですが、中央部にはメモリースティックとSDカードに対応していることを示すロゴが刻印されています。

ペンタ部のSONYロゴ。刻印された文字に白いインクが流されています。

ボディ左肩にあるα99のロゴ。高級感があり、視認性も高くなっています。ロゴの左側にあるボタンはカスタムボタンで、初期設定ではフラッシュ光をロックするFEL(Flash

Exposure Level)ロック機能が割り当てられていますが、露出補正など他の機能に設定することも可能です。

マウント基部には「35mm FULL-FRAME CMOS IMAGE SENSOR」と表示がされています。その右にあるボタンは、レンズ取り外しボタンです。

マウントの右下にはサイレントマルチコントローラーが置かれています。このダイヤルは操作音の静寂性を重視しているため、動画記録中でも音の発生を抑制できます。ボタンを押してダイヤルを回すと、ダイヤルに割り振る機能を設定できます。

マウント左下にはプレビューボタンが置かれています。このボタンの機能も変更可能となっています。

右手グリップ部。前ダイヤルの下にはリモコン受光部が置かれています。赤いプラスティック部はAF補助光とセルフタイマーランプです。α900では電源スイッチはボディ液晶面側にありましたが、α99ではシャッターボタンの同軸上に移設されています。

軍艦部左肩にあるモードダイヤル。中央部にはロックボタンがあるため、意図しないモードへの切り換わりを防止することができます。

アクセサリーシュー部分。ソニー独自のものから一般的な形状へと変更されています。なお、奥には接点が置かれており、変換シューアダプターとの接続に使用されます。

ボディ液晶面右側のメインコントロール部。α77とほぼ同じです。

電子ビューファインダーの接眼部。ゴム製のアイカップが装着されています。接眼部の下にはアイセンサーがあり、液晶モニターとの切替やアイスタートAFの設定が可能です。

接眼部の右側には、視度調整用のダイヤルが置かれています。その右に動画撮影ボタンがあります。α900では動画撮影に対応していませんでしたので、ソニーフラグシップ機では初の動画機能となります。

軍艦部右側には液晶パネルが置かれています。AVメーカーらしく、その下にはAVCHDのロゴもプリントされています。

メモリーカードスロットを開いた状態。ダブルスロット方式ですが、メモリースティックDuoに対応しているのは上側のスロットのみとなります。

メモリーカードを挿入しつつある状態。2枚のカードへの同時記録やRAWとJPEGの振り分け記録も可能です。

外部接続端子。上からシンクロターミナル、リモート端子、一番下がDC入力端子です。GPSの部分にある3つの穴はスピーカーとなります。

液晶面側の外部接続端子部分。上からマイク端子、ヘッドホン端子、HDMI端子、USB端子。

ペンタ部にあるステレオマイク部。

バッテリー室の蓋を開けた状態。

蓋部分にはバッテリー挿入方向のガイダンスが刻印されています。

バッテリーを挿入しつつある状態。

縦位置グリップVG-C99AM装着用端子カバーを開いた状態。

液晶パネル。カメラの基本情報はここに表示されます。液晶パネルの右側になる指標は、イメージセンサーの位置を示すものです。マクロ撮影時など、被写体との距離はここが基準となります。

液晶パネル。123万ドットの高精細パネルが使用されており、輝度や視認性も良好です。パネル自体のアスペクト比は4:3のため、最大サイズの静止画撮影時には、画面の上下は情報表示部となります。

情報表示内容を切り換えた状態。

撮影時に、カメラの設定内容を表示させることも可能です。ファインダーをメインで使用されるのであれば、この設定が一番利便性が高いかもしれません。

最新機種のため、電子水準器の機能も搭載しています。

液晶モニターはチルト方式の稼働が可能となっており、写真のように完全に反転させることもできます。

3軸方式のため可動範囲も広く、液晶パネルの視野角も広いものが採用されています。

50mmF1.4標準レンズを装着した状態。

APS-Cサイズのカメラと比較すると、ボディサイズの大きさが目立ちます。(右側はα55)

同じトランスルーセントミラーですが、フルサイズとAPS-Cサイズでは、ミラー部分の大きさがかなり違うことが分かります。面積では2倍以上の差となります。 α99の付属品をチェック

バッテリーチャージャーBC-VM10A。α77をはじめ、αシリーズの多くの機種で採用されています。NPFM500Hの充電には、最大で175分かかります。

コンセントとの接続部は回転可能となっており、可搬性の面で優れています。

バッテリーパックNPFM500H。

7.2V 1600mAh。静止画で最大500枚、動画で155分の撮影が可能です。

付属するショルダーストラップ。専用品ですが、ややチープな印象を受けます。

付属するUSBケーブル。パソコンやプリンターとの接続に使用します。

付属するシューアダプター。SONY専用のストロボを使用するための変換アダプターとなります。

後ろ側にはロックダイヤルの表示があります。ダイヤルの下には、コネクター部を保護するためのカバーが付けられています。

反故カバーをはずした状態。電気信号は上部にある接点によってやり取りされることがわかります。

アクセサリーシューに装着した状態。

間に変換アダプターを介するため、表示部の高さはどうしても高くなります。 Sponsored Links 3.ソニー α99の描写性能はどうか?描写力チェック1:高感度性能α99の基本感度はISO100となっており、高感度側はISO25600までの設定が可能となっています。これに加えて、拡張設定で低感度側はISO50まで拡げることもできます。ノイズ低減処理のやり方としては、カメラ内での設定と、RAWで撮影しパソコン上での現像段階で行う方法があります。カメラ内で設定してもRAW画像には処理は加えられません。カメラ内でのノイズ低減は、「高感度ノイズ低減」と「長秒時ノイズ低減」の2つがあります。どちらも、撮影メニューの中で設定可能です。 「高感度ノイズ低減」は「OFF」、「弱」、「標準」の3種類があります。フラグシップであるためか、「強」の設定はありません。基本的には、初期設定である「標準」のままで良いと感じました。 「長秒時ノイズ低減」は、「入」と「切」の2種類があります。「入」にすると、1秒以上のシャッタースピードの場合、シャッターを開いていた時間と同じ時間、ノイズ軽減処理が加えられます。 スペックから見ると、α99に搭載されているイメージセンサーはニコンD600のものと同じものと推察されますが、画像処理エンジンが違うこともあり、ノイズの出方には異なる特徴があるように思います。 高感度ノイズ低減を「OFF」にすると、ISO400まではほとんどノイズ感はありません。ISO800から徐々にノイズが現れてきますが、ISO1600あたりまでなら高感度ノイズ低減処理をかけなくても気にならないレベルです。 高感度ノイズ低減を「標準」にすると、ノイズレベルは格段に低下します。ISO1600まではほとんどノイズ感はなく、ISO6400でも実用的なレベルであると感じました。ISO12800以上はそれなりにノイズが目立ちますが、縮小するなど使い方によっては十分活用可能だと思います。 有効2430万画素のフルサイズセンサーということを考えると、ノイズリダクションをかけない状態はややノイズが目立つように感じますが、これは画像処理エンジンの味付けによるものと思われます。「標準」にすると、他機種と遜色ないレベルとなりますので、撮影者側での対応余地を拡げるためにこうした設定になっていることと推察されます。 下記のサンプルは、高感度ノイズ低減を「OFF」、「標準」の2段階で各ISO感度の撮影を行ったものです。表示画像は等倍画像ですが、クリックすると全体画像が表示されますので、あわせて比較をしていただければと思います。なお、長秒時ノイズ低減については、高感度ノイズ低減OFFの時には「切」、「標準」では「入」に設定しています。

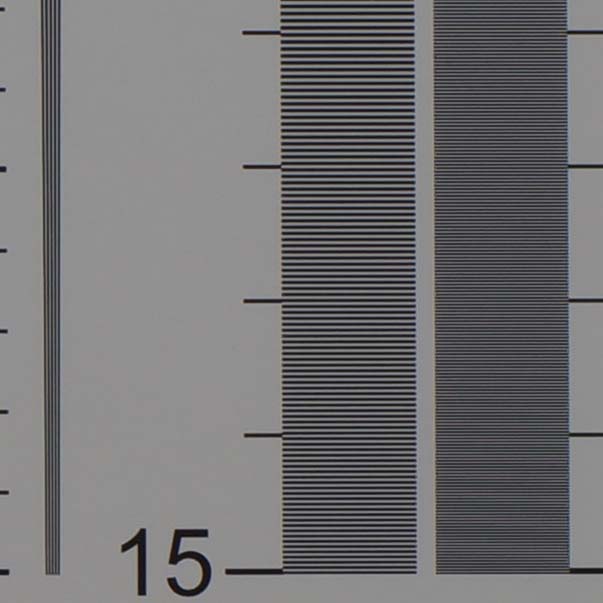

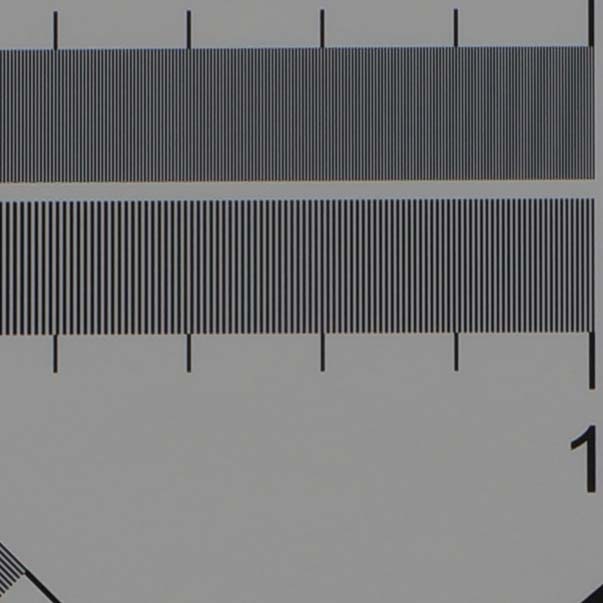

描写力チェック2:解像度α99のイメージセンサーは有効2430万画素です。今回テストした50mmF1.4 SAL50F14の結果は、絞りF1.4の明るいレンズであるにもかかわらず、基本的に絞り開放から優れた解像力を示しました。また、絞るほど解像感の向上も見られ、最小絞となるF22でもしっかりとした解像力を持っていました。今回は中心部で一番高い解像力を示したF11.0(絞り開放から6段絞った状態)でチェックをしました。視覚解像度チェック用ライン、限界解像度チェック用ラインとも、2500本ラインを楽々と超えており、しっかりした解像力といえます。

視覚解像度チェック用のライン(左側の縦線)、限界解像度チェック用のライン(右側の横線)でも、2500本を超えるところまで楽々視認可能。

横方向の限界解像度チェック用のラインでも、2500本ラインまで視認可能。

描写力チェック3:レンズ補正機能α99にはレンズ補正機能を搭載しています。補正内容は、周辺光量補正、倍率色収差補正、歪曲収差補正で、標準では歪曲収差補正は「切」に、その他は「オート」に設定されています。下記は50mmF1.4の絞り開放状態でテストしたもので、上側がフルサイズモードでの撮影で、下側はAPS-Cサイズモードでの撮影です。 標準レンズということもあり、もともと収差の大きいレンズではありませんが、それでも補正を「オート」にすると、効果的に補正されていることを確認できました。なお、歪曲収差の補正を「オート」にすると、補正に伴って画像周辺部が切り取られますので注意が必要です。 APS-Cサイズモードでは、画面の中央部を切り取るため、各レンズの補正の出方も穏やかになります。APS-Cサイズのレンズを使うのであれば、レンズによっては各補正機能を「切」にしても良いかもしれません。 焦点距離:50mm(フルサイズモード) 焦点距離:50.0mm(APS-Cサイズモード) 4.結局、ソニー α99は「買い」か?独断 素晴らしい!

独断 もう一息!

Sponsored Links 付録1.製品仕様からみた α99の特長

Sponsored Links 付録2.発売前のファーストレビュー【一口コラム】ソニーのEVF搭載フラグシップ登場ソニーからα900の後継機、α99が登場しました。言うまでもなくα99はソニーAマウントのフラグシップ機ですが、それが電子ビューファインダーを搭載していることに、時代の変化を感じます。昨年10月にα77が登場した時、EVFについて「性能的に自信は持っているが、まだまだプロ機ではない」と発言していたことは記憶に新しいですが、いよいよ「プロ機」にも搭載できるだけの実力を備えたということなのだと思います。他社のフラグシップモデルは、どちらかと言えば写真を撮る機能を最優先としているため、付加価値的な部分はそぎ落とされる傾向にあります。これに対し、ソニーのα99は、ステレオマイクや高い動画性能、GPSの搭載など、大きさや重さを除けば「ソニーのスーパーモデル」といった製品になっています。 α99とα77を比較すると、ボタンやダイヤル類のインターフェースがほとんど同じであることがわかります。電子ビューファインダーや液晶パネルについても、ほぼ同じ操作感となっており、α99はα77の35mmフルサイズ版、というイメージかもしれません。

α99(左側)とα77(右側)。基本的なデザインテイストは同じですが、一回り大きくなっています。

α99(左側)とα77(右側)。背面側のインターフェース類もα77を踏襲していますので、両機種を一緒に使っても戸惑いにくくなっています。液晶モニターは92万ドットから123万ドットへと高精細化されました。どちらも3軸のチルト動作が可能です。

α99(左側)とα77(右側)。内蔵ストロボが搭載されていない分、奥行きは短くなっています。ボディ上面のインターフェースもα77を踏襲しています。また、アクセサリーシューの形状がソニー独自のものから標準タイプへ変更されています。

α99の機能面で注目すべきは、トランスルーセントテクノロジーを活用したデュアルAFシステムが搭載された点です。これは、イメージセンサー上に102点の像面位相差AFセンサーを埋め込んだもので、ファインダー使用時にも常に十分な光量がイメージセンサーに届いている点を利用しています。精度と速度を高いレベルで実現したとのことであり、その実力をチェックするのが楽しみです。 (2012年9月12日 記) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

【厳選レビュー記事】◎デジカメWatch 【新製品レビュー】ソニーα992012年12月13日 曽根原昇

◎Itmedia フルサイズ or APS-C 提案される選択肢――ソニーに聞く「フルサイズ」(後編)2012年11月26日 野村シンヤ

◎Itmedia 「α99は間口の広いフルサイズ」――ソニーに聞く「フルサイズ」(前編)2012年11月21日 野村シンヤ

◎ASCii 最新デジタル一眼レフは35mmフルサイズの時代だ!2012年10月12日 周防克弥

◎デジカメWatch 【フォトキナ】インタビュー:「フルサイズトリオ」を発表したソニーの意図とは2012年 9月22日 本田雅一

◎デジカメWatch 写真で見るソニーα992012年 9月13日 鈴木誠

◎Itmedia デュアルAFシステム搭載 先進の35ミリフルサイズ「α99」2012年 9月12日 編集部

◎デジカメWatch ソニー、EVFになったフルサイズAマウント機「α99」2012年 9月12日 編集部

|

【ソニー α99 基本仕様】

ソニー α99 メーカー製品仕様のページ |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||