圧倒的な描写力を持ったニコンの新型フルサイズ・デジタル一眼レフ

ニコンからフルサイズのデジタル一眼レフ、D810が発売開始となりました。前機種となるD800シリーズでは、通常のローパスフィルターを搭載したD800(詳細レビュー)と、ローパスフィルターレスのD800Eの2機種が揃えられていましたが、D810ではローパスフィルターレスモデルのみが用意されています。これは、D800Eに対する市場の受け止め方や、新型画像処理エンジンの機能強化が背景にあるものと思われます。

いずれにしても、フルサイズで36メガ画素のイメージセンサーを搭載しているのは、D800シリーズ以外にはソニーのミラーレスカメラα7R(ILCE-7R)のみですので、さらに磨きがかかった圧倒的な解像力がD810の一番の魅力であると言えます。

→発売前の記事「一口コラム:中身が一新されたフルサイズ・デジタル一眼レフ ニコン D810」。

2012年3月に発売となったD800。D810では基本的なデザインを踏襲しています。

D810の主な特徴は、次のとおりです。

- D810のイメージセンサーはD800と同じ36メガ画素ですが、個々の画素が蓄積できる光の量を2/3段分増やした新設計のもので、階調性を失うことなく基準感度をISO64に下げることが可能になっています。なお、D800Eと同じローパスフィルターレスです。

- 画像処理エンジンもD4Sと同じEXPEED 4が搭載されています。

(D800はEXPEED 3。)

- 設定可能なISO感度は、標準でISO64-12800、拡張でISO32-51200へと拡がっています。(D800は、ISO100-6400/50-25600。)

- オートフォーカスユニットはD800と同じアドバンストマルチCAM 3500FXオートフォーカスセンサーモジュールですが、ハード面の工夫やアルゴリズムの見直しによって静止被写体への位相差AFの精度を向上させたとのことです。また、AFエリアモードには「グループエリアAF」が追加され、不規則に動く被写体にもAF初動時に高い捕捉能力を発揮するようです。

- 駆動機構、ミラーバランサーを新設計し、制振・静音化がさらに高まったとのことです。新たにQC(静音連続撮影)モードも搭載されました。

- ミラーアップ撮影時には、メカニカル先幕シャッターを電子先幕シャッターに切り替えることで、機構ブレが抑制されます。

- ファインダーは視野率100%、倍率0.7倍とD800と同じですが、コーティングの改良やファインダー内情報表示パネルの有機EL化により、より見やすくなっています。

- 連写性能も強化され、D800の最高4コマ/秒から、5コマ/秒に高速化されています。連続撮影可能枚数も強化されており、14bitRAW(ロスレス圧縮)でも28コマの撮影が可能です。(D800は17コマ。)

- D4Sと同様に、RAWデータ量を軽量化する「RAWサイズS」に対応しています。

- シャッターは30~1/8000秒と同じです。

- メモリーカードスロットはD800と同じCFとSDのダブルスロットです。

- バッテリーシステムが改善され、D800では最大900枚だった静止画撮影可能枚数が1200枚へと増えています。

- 動画撮影機能も強化され、フルHDで60pでの撮影が可能となりました。(D800は30p。)

D800よりもさらに見やすくクリアーになった光学ファインダー。アイピースシャッターも引き続き内蔵しています。

D810の魅力は?

ニコンはフラグシップ機としてD3世代では高画素モデルのD3Xをラインアップしていましたが、D4世代では16メガ画素のD4/D4Sのみとなっています。このことは、D800シリーズはD4Xの役割も担っていることを示しています。実際にD810を操作してみると、シャッターを切った時の「キレ」や動作感は、まぎれもなくフラグシップ機に準じたレベルとなっていることを実感します。

<ポイント1:フルサイズ36メガ画素の圧倒的な描写力>

もし描写性能を最優先で考えるなら、まず検討すべき機種がD810です。フルサイズ36メガ画素のローパスフィルターレスによって生み出される圧倒的な解像力だけでなく、高感度性能やダイナミックレンジの点でも、さらに磨きがかかっています。

<ポイント2:強化された連写性能と連続撮影可能枚数>

D800とフラグシップ機D4/D4Sとの一番の違いは、連写性能と連続撮影枚数でした。今回、D810に進化する中で、一般的な撮影シーンではほぼ実用十分なレベルに強化されています。とくに連続撮影枚数については大幅に進化しており、バッファーメモリーがフルになった後の連写性能も向上しています。

<ポイント3:フラグシップに準じたカメラ性能>

オートフォーカス性能や光学ファインダー、ボディの剛性感やインターフェースなど、カメラとしての基本性能はほぼフラグシップ機に準じています。その意味では、スポーツシーンなど連写性能を重視したフラグシップがD4Sとすれば、解像力を重視したフラグシップがD810と言えるかもしれません。

D800と比べるとやや実売価格が上昇していますが、それでもフラグシップ機の6割程度で購入できることを考えると、コストパフォーマンスの点でも魅力的な1台であると思います。

標準レンズ AF-S 50mm F1.4G を装着したD810。上級機らしいボディデザインは、とくに標準レンズが似合うように思います。

それでは、ニコンの新型デジタル一眼、D810の実力をテストしてみたいと思います。

ニコン D810を開封する

7月17日、ニコンのフルサイズ・デジタル一眼レフ、D810が発売開始となりました。D800の時の販売形態は、ボディ単体とAF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VRがセットになったレンズキットの2つでしたが、D810ではキットとなっているレンズがAF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VRに替わりました。より描写性能を重視したように思います。

なお、発売開始時点の価格は、ボディ単体は32万円弱、レンズキットは37万円前後でした。キットとなっている標準ズームレンズは5万円台で単体購入も可能ですので、今のところはそれほどお得感はないようです。

D810のパッケージ。ニコンのデジタル一眼レフ共通となるゴールドパッケージとなっています。このデジタル一眼レフとなると、カメラ本体のみでも比較的大きめのパッケージとなっています。

蓋を開けると、保証書や取扱説明書が出てきます。保証書は国内でのみ有効なもので、保証期間は購入後1年間となります。

さらに中ぶたを開けるとボディや付属品が出てきます。左側の包がボディ本体で、右側に付属品関係が格納されています。

D810の付属品です。左上より使用説明書、ViewNX2 CD-ROM、バッテリーチャージャーMH-25a、電源プラグ(直付け型)、Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15、ストラップAN-DC12、USBケーブルクリップ、HDMIケーブルクリップ、USBケーブルUC-E22。これ以外にも、ボディキャップ、液晶モニターカバーBM-12がボディに装着されていました。

ニコン D810の本体をチェック

D810のボディ前面。基本的なボディデザインはD800と共通していますが、ペンタ部のラインやボタンの形状など、細かい点で変わっているところもあります。マグネシウム合金や防塵防滴性能もD800から引き継がれています。

D810の液晶モニター側。基本的なインターフェースもD800と同じです。液晶モニターは3.2型ですが、D800のRGB方式92万ドットに対し、D810ではRGBWの122万ドットとなっており、視認性の点で改善されています。出荷時には液晶モニターカバーBM-12が装着されています。

D810のボディ上面。こちら側のレイアウトもD800と同じですが、右側のストラップ取付け部の位置がわずかながら後ろ側にシフトされています。

D810のボディ底面。三脚用の穴はレンズ光軸上に置かれています。オプションのマルチパワーバッテリーパックMB-D12はD800と同様に使用可能で、固定用の穴がボディ底面に付けられています。カメラ本体はタイ製です。

D810のボディ左側面。外部接続端子はこちら側に集中して置かれています。基本的なレイアウトはD800と同じですが、D800では端子カバーは1枚だったのが、3枚に分割されましたので、個別に開くことが可能となっています。

D810のボディ右側面。こちら側にはメモリーカードスロットが設けられています。スロットカバー上にも滑り止めが施されています。

D810のペンタ部に設けられているNikonのロゴ。刻印された中に白いインクが流し込まれています。

D810のロゴ。D800ではレリーズモードロックボタンの横に印字されていましたが、D810ではその下に移っています。ロゴの下にある穴はステレオマイク用のもので、ペンタ部の反対側にも設けられています。

D810のマウント基部。BKTボタンがボディ左肩から移設されています。フラッシュボタンの下にある白いポッチはレンズ着脱指標です。

レンズ取り外しボタンの下には、フォーカスモードセレクターとAFモードボタンが置かれています。このあたりもD800と同じですが、AFモードボタンの滑り止め形状が変わっています。右下にあるFXのパネルはフルサイズ対応を示すものです。

D810のグリップ部。D800と比べると、指がひっかかるくぼみが僅かながら浅くなったように感じますが、しっかりとホールドできる点は変わっていません。グリップ部上端にはアクセントである赤いラインが入っています。

D810のマウント口。マウント上にもAF連動軸が設けられているため、モーター非内蔵タイプのAFレンズでもオートフォーカスが動作します。

D810のマウント基部にはプレビューボタンとFnボタンが置かれています。D800と比べるとボタン形状が変更されるとともに、プレビューボタン横にも印字がされています。D800ではFnボタンのみ印字されていました。

グリップ部のメインコントロール部。シャッターボタンの同軸に電源スイッチが置かれており、その前にはサブコマンドダイヤルが設けられています。このあたりのインターフェースもD800を踏襲しています。

D810のコントロール部。D800ではAE-L/AF-Lボタンの基部に測光モードダイヤルが置かれていましたが、D810ではボディ左肩に移設されました。親指部分にはメインコマンドダイヤルが設けられています。

D810の液晶モニター側コントロール部。新たにiボタンが設けられており、ファインダー撮影時、静止画ライブビュー撮影時、動画ライブビュー撮影時、再生時の各々で設定されたメニュー画面に直接アクセスすることが可能です。LVボタンの下にメモリーカードアクセスランプが置かれています。このあたりはD800と同じです。

ファインダー接眼部の横には視度調整ダイヤルが置かれています。その横にあるのはイメージセンサーの位置を示す指標で、ミラーレスカメラとは異なり、ボディのかなり後ろ側にセンサーが置かれていることがわかります。

D810の液晶モニター左側にも操作ボタンが置かれています。ボタン自体はD800と同じです。

D810のファインダー接眼部。オプションで接眼目当てDK-19などを装着することが可能です。接眼部の左上にあるのはアイピースシャッター用のレバーです。

接眼部の上にはアクセサリーシューが置かれています。ニコン標準の固定用ピンに対応したタイプです。

アイピースシャッターを閉じた状態。特に屋外でのライブビュー撮影時などでは接眼部からの入光を防ぐため、こまめに活用されることをお勧めします。ニコンの現行デジカメではD4SとD810にのみ内蔵されています。

左肩にはレリーズモードダイヤルが置かれています。D810では新たにQC(静音連写)モードが追加されています。FORMATが印字されている削除ボタンは、シャッターボタンの横にあるMODEボタンと一緒に2秒以上押下すると、直接メモリーカードのフォーマットが可能です。

左肩にはISO感度やホワイトバランスボタンなどが置かれています。D800ではBKTボタンが置かれていた場所に測光モードボタンが置かれています。その左横に見えるボタンはレリーズモードロックボタンで、このボタンを押下しないとレリーズモードダイヤルは回転しません。

ボディ左前面にある端子部。上がシンクロターミナルで、下がニコン独自の10ピンターミナルです。リモートコントローラー等を接続します。

ボディ左側面にある外部接続端子カバーを開いた状態。D810では個別に開閉することが可能となりました。左上からヘッドホン端子、マイク端子、USB端子、HDMI端子となります。USB端子とHDMI端子の横にある穴は、ケーブルクリップを装着するときに使用するものです。

内蔵フラッシュをポップアップさせた状態。ペンタ部の横にあるボタンは機械式のため、電源が入っていない状態でも稼働します。

D810のボディ右側にあるメモリーカードスロットを開いた状態。蓋部分に挿入方向のガイダンスが貼付されています。

SDカードとCFカードを挿入しつつある状態。どちらもラベル面が液晶モニター側となります。

メモリーカードを完全に挿入した状態。CFカードは取り外しレバーが押せるようになります。

ボディ下部のバッテリー室カバーを開いた状態。蓋部分に挿入方向のガイダンスが貼付されています。

バッテリーを挿入しつつある状態。

D810に標準レンズAF-S 50mm F1.4Gを装着した状態。このクラスのカメラには標準レンズも似あっていると思います。

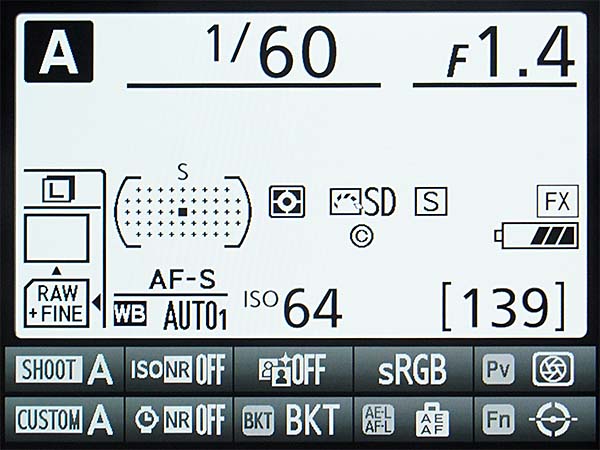

ボディ上面には液晶パネルが設けられており、ここにカメラの設定情報が表示されています。シャッターレバーの操作でバックライトを点灯させることもできます。

D810のボディ単体での重さの実測値は876gでした。メーカー公表値は880gとなります。

D810のバッテリーとSDメモリーカードを挿入した状態での重さの実測値は955gでした。挿入するメモリーカードによって異なりますが、メーカー公表値は980gとなります。

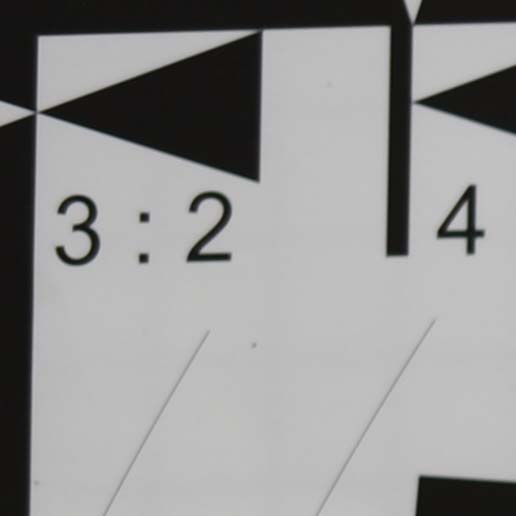

D810の液晶モニターは3.2型122万ドットのパネルで、タッチ操作には対応していません。アスペクト比は4:3ですので、最大サイズの静止画撮影時には下部は情報表示エリアとなります。

液晶パネルには設定状態を表示させることも可能です。Infoボタンを押すことでトグル的に表示内容が変わります。

D810の光学ファインダー。電子ビューファインダーのメリットも大きいですが、光学ファインダーのクリアー感も捨てがたい魅力を持っていることを実感します。表示部の下には情報も表示されるようになっています。

ニコン D810の付属品をチェック

付属するバッテリーチャージャーMH-25a。D800に付属していたMH-25とほぼ同等で、EN-EL15の充電にかかる時間も155分と同じです。

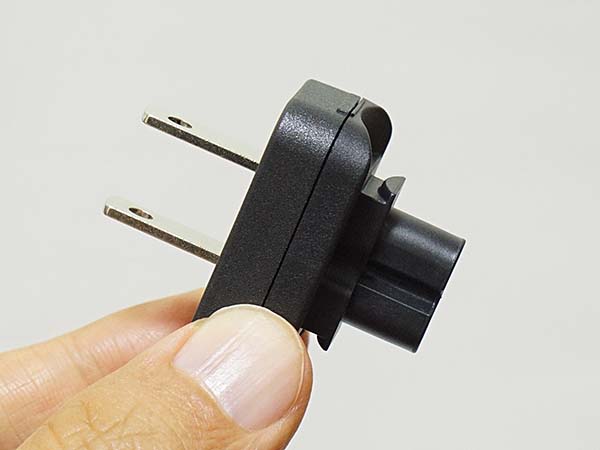

コンセント部分の接続部は回転できるような構造になっています。

付属するコンセント部。

バッテリーチャージャーに装着した状態。左上に見えるレバーをシフトさせるとコンセント部が回転可能となります。

付属するバッテリーパックEN-EL15。容量は7.0V 1900mAhで、最大で1200枚の撮影が可能です。

バッテリーには偽造防止用のホログラムも貼付されています。

付属するUSBケーブル。ボディ側の端子は独自形状となっています。

付属するUSBケーブルクリップ。これを装着することでUSBケーブルが脱落しにくくなります。

付属するHDMIケーブルクリップ。

付属するストラップAN-DC12。Nikon D810のロゴが入った専用品です。ロゴは刺繍製でしっかりとしたつくりとなっています。

液晶モニターカバーBM-12。比較的傷がつきやすいので、外した方が液晶モニターの視認性は良好です。

付属するボディキャップBF-1B。Fマウント用の共用品です。

ボディにはバヨネット爪を利用して固定する構造となっています。

Sponsored Links

描写力チェック1:高感度性能

Nikon D810の基本感度はISO64で、標準ではISO12800まで設定可能となっています。拡張設定では、低感度側でISO32相当、高感度側ではISO51200相当まで設定できます。D800では標準設定でISO100-6400、拡張設定ではISO50-25600まででしたので、両側に設定域が拡げられています。なお、標準感度がISO64となったのは、ニコンのレンズ交換式カメラに置いては初とのことです。

ノイズ低減処理のやり方としては、カメラ内での設定と、RAWで撮影しパソコン上やカメラ内での現像段階で行う方法があります。なお、カメラ内で設定した場合でも、RAWファイルには変更は加えられません。

カメラ内でのノイズ低減は、「高感度ノイズ低減」と「長秒時ノイズ低減」の2つがあり、どちらも、撮影メニューの中で設定可能です。

「高感度ノイズ低減」は「しない」、「弱め」、「標準」、「強め」の4種類で、設定すると高感度での効果が大きいものの、低ISOでもノイズ低減を行います。また、「しない」に設定した場合には、ノイズが発生しやすい条件でのみノイズ低減処理がかけられますが、その場合でも「弱め」よりもさらに弱くかけられます。

「長秒時ノイズ低減」は、「する」と「しない」の2種類があり、「する」にすると1秒よりも低速のシャッター速度で撮影したときに長秒時ノイズ低減がかかります。

D810に搭載されている有効3635万画素フルサイズイメージセンサーは、画素数自体はD800と同じですが、新設計のセンサーとなっています。ニコンによると、各画素に蓄積できる光の情報量が2/3段分増やされているとのことであり、階調性の向上につながっています。また、高感度側のノイズ状況も、D800よりも概ね改善されているように感じました。

高感度ノイズ低減処理を「切」にしても、ISO1600まではほとんどノイズ感はありません。ISO3200あたりから徐々にノイズ感が出てきますが、そのままでも常用可能であると思います。ISO6400になると、ややノイズが増えますが解像感の低下はそれほど目立ちません。

高感度ノイズ低減を「標準」(初期状態)にすると1~2段分程度ノイズが低減化されます。ややノイズ感はあるもののISO12800でも等倍画像で十分活用可能であると感じました。

高感度ノイズ低減を「強め」にすると、さらに1段程度ノイズ感が軽減されます。解像感の低下はあるものの、ISO25600でも活用可能なノイズレベルであり、縮小するなど利用方法を工夫することで、ISO51200でも活用可能であると思います。

下記のサンプルは、高感度ノイズ低減を「しない」、「標準」、「強め」の3段階で各ISO感度の撮影を行ったものとなっています。表示画像は等倍画像ですが、クリックすると全体画像が表示されますので、あわせて比較をしていただければと思います。

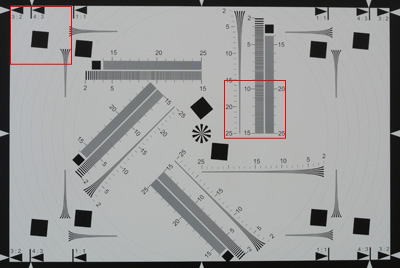

サンプル画像。左下の赤枠の部分を切り出しています。

画像をクリックすると、元画像の全体が開きます。

ISO32(拡張)

(「切」「標準」「強」)

ISO64

(「切」「標準」「強」)

ISO100

(「切」「標準」「強」)

ISO200

(「切」「標準」「強」)

ISO400

(「切」「標準」「強」)

ISO800

(「切」「標準」「強」)

ISO1600

(「切」「標準」「強」)

ISO3200

(「切」「標準」「強」)

ISO6400

(「切」「標準」「強」)

ISO12800

(「切」「標準」「強」)

ISO25600(拡張)

(「切」「標準」「強」)

ISO51200(拡張)

(「切」「標準」「強」)

描写力チェック2:レンズ補正機能

ニコン D810にはレンズ補正機能が搭載されています。撮影メニューの中にあるヴィネットコントロール(周辺光量補正)、自動ゆがみ補正(歪曲収差補正)で設定可能で、ヴィネットコントロールは「強め」「標準」「弱め」「しない」から、自動ゆがみ補正は「する」「しない」からの選択となります。

どちらの機能も、基本的にはGタイプ、Eタイプ、Dタイプのレンズで有効となります。

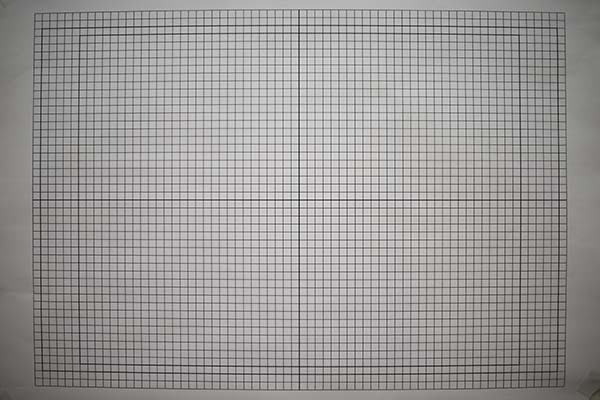

下記は、AF-S NIKKOR 50mm F1.4Gの絞り開放で撮影したものです。このレンズは標準レンズとしてしっかりとした描写性能を持っていますが、それでも絞り開放では四隅に光量低下が認められるとともに、周辺部にわずかながら歪曲も見られます。これを「ヴィネットコントロール:標準、自動ゆがみ補正:する」にすると、絞り開放からきれいに補正されることが確認できました。

なお、D810にはカメラ内での現像・編集機能も搭載されており、マニュアルでのゆがみ補正をかけることも可能です。

レンズ補正:「しない」(F1.4)

レンズ補正:ヴィネット「標準」、ゆがみ補正「する」(F1.4)

描写力チェック3:解像力

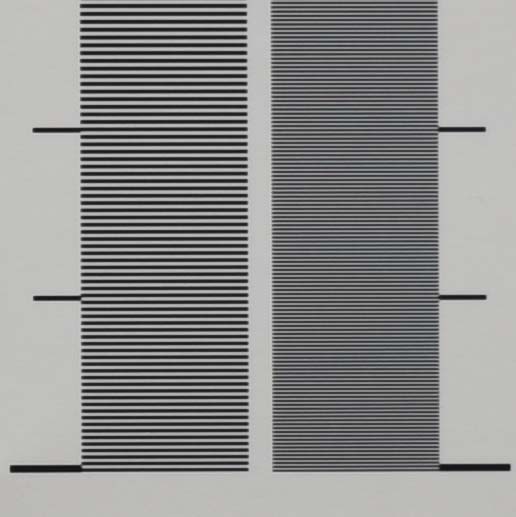

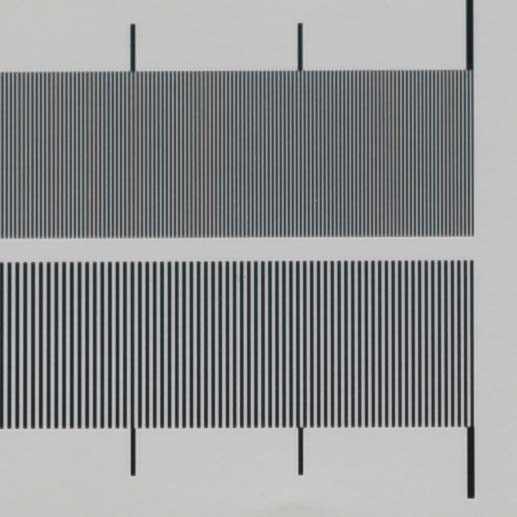

D810のイメージセンサーの画素数はD800と同じ有効3635万画素であり、解像力の点でも画素数を活かした高い実力を発揮しました。フルサイズの36メガ画素の示す解像力を見ると、これだけでもフィルム一眼レフを凌駕していることを実感します。

今回テストしたAF-S 50mm F1.4Gは比較的新しい標準レンズであり、絞り開放では芯がありつつも柔らかい描写力を楽しむことができ、絞るにつれて鮮明度が上がる特徴を持っています。今回は絞り開放から2段絞ったF4.0での撮影結果を掲載しましたが、視覚解像度チェック用ライン、限界解像度チェック用ラインとも、余裕をもって楽々と2500本ラインを超えており、イメージセンサーの画素数を活かしたしっかりした解像力といえます。

下記のテストチャートは、中央部と左上を切り出したものです。画像は等倍ですが、クリックすると元データ全体も表示されますので、あわせてご参照ください。

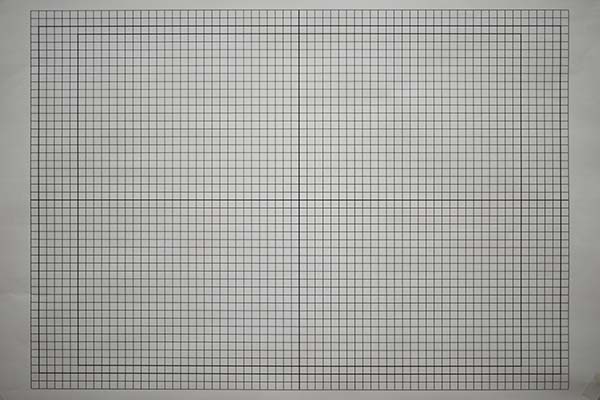

ISO12233準拠チャート。中央と左上の赤枠の部分を切り出

してある。画像をクリックすると、元画像の全体が開きます。

16mm F8.0 (35mm換算24mm相当)

機能チェック(おまけ):連続撮影枚数

ニコンによると、D810の連写性能は次の通りです。

- フルサイズ(FX)時:最高5コマ/秒。

- APS-Cサイズ(DX)時:最高6コマ/秒。

- 1.2x時:最高6コマ/秒。

なお、マルチパワーバッテリーパックを装着した場合には、DX時のみ最高7コマ/秒での連写が可能です。

連続撮影可能枚数については次の通りとなります。

- フルサイズ(FX)時

- RAW(ロスレス圧縮12ビット記録):47枚

- RAW(ロスレス圧縮14ビット記録):28枚

- RAW(圧縮12ビット記録):58枚

- RAW(圧縮14ビット記録):35枚

- RAW(非圧縮12ビット記録 Lサイズ):34枚

- RAW(非圧縮12ビット記録 Sサイズ):18枚

- RAW(非圧縮14ビット記録 Lサイズ):23枚

- TIFF(Lサイズ):25枚

- JPEG(Lサイズ Fine):100枚

- APS-Cサイズ(DX)時

- RAW(ロスレス圧縮12ビット記録):100枚

- RAW(ロスレス圧縮14ビット記録):97枚

- RAW(圧縮12ビット記録):100枚

- RAW(圧縮14ビット記録):100枚

- RAW(非圧縮12ビット記録 Lサイズ):78枚

- RAW(非圧縮12ビット記録 Sサイズ):23枚

- RAW(非圧縮14ビット記録 Lサイズ):46枚

- TIFF(Lサイズ):39枚

- JPEG(Lサイズ Fine):100枚

使用したメモリーカードは高速タイプのものです。

(SanDisk ExtremePro Class10 Read 95MB/s Write 90MB/s)

【D810の連写性能と連続撮影可能枚数】

|

RAW(ロスレス圧縮14bit)+JPEG(F L) |

RAW(ロスレス圧縮14bit) |

RAW(ロスレス圧縮12bit)+JPEG(F L) |

RAW(ロスレス圧縮12bit) |

フルサイズ

FX時 |

5.2コマ/秒で18枚連写。その後は概ね0.9コマ/秒のペースで100枚まで連写。(r17) |

5.2コマ/秒で23枚連写。その後は概ね1.5コマ/秒のペースで100枚まで連写。(r19) |

5.3コマ/秒で25枚連写。その後は概ね1.1コマ/秒のペースで100枚まで連写。(r22) |

5.2コマ/秒で34枚連写。その後は概ね1.8コマ/秒のペースで100枚まで連写。(r25) |

APS-Cサイズ

DX時 |

6.2コマ/秒で33枚連写。その後は概ね2.3コマ/秒のペースで100枚まで連写。(r24) |

6.2コマ/秒で60枚連写。その後は概ね3.9コマ/秒のペースで100枚まで連写。(r29) |

6.2コマ/秒で45枚連写。その後は概ね2.6コマ/秒のペースで100枚まで連写。(r25) |

6.2コマ/秒で85枚連写。その後は概ね3.9コマ/秒のペースで100枚まで連写。(r37) |

※上記のテスト結果は、撮影環境や被写体によっても左右されます。

D800も上級機として十分な連写性能を持っていましたが、D810ではそれにさらに磨きがかかっています。ボディ単体でも最高5.2コマ/秒での撮影ができるとともに、14bitロスレス圧縮+JPEG(Fine L)でも、バッファーメモリーが一杯になるまでに18枚の連写が可能でした。その後も、0.9コマ/秒のペースで100枚まで撮影できましたので、極めて高い連写性能・連続撮影可能枚数と言えます。

バッファーが一杯になっても停止せずに連写でき、撮影後のバッファー開放も速いため使い勝手は良好ですが、100枚連写すると自動的に停止しますので、引き続き連写をする場合には改めてシャッターボタンを押しなおす必要があります。このあたりはニコンの標準仕様とも言えますが、できれば上限を100枚よりも多く設定できることが望ましいように思います。

独断 素晴らしい! ポイント ポイント

- ローパスフィルターレスで有効3635万画素を活かした圧倒的な描写力。

- ISO51200まで設定可能な高感度性能。(ISO3200までは常用可能。)

- 標準感度ISO64による高い階調性。

- 上級機にふさわしい高級感のあるボディ。防塵防滴性能も備える。

- フラグシップ機D4Sと同等なオートフォーカス性能。

- クリアーで見やすい光学ファインダー。

- 強化された連写性能と連続撮影枚数。

- 60pでのフルHD動画撮影に対応。

- フラッシュを内蔵。

- オプションでバッテリーグリップも用意。

- カメラ内での現像や編集に対応。

- 著作権機能にも対応。

独断 もう一息! ポイント ポイント

- 通常のWi-Fiオプションには非対応。(通信ユニットUT-1とワイヤレストランスミッターWT-5で画像転送や遠隔操作に対応。)

- D800よりも軽量化されたものの、やや重いボディ。

- 液晶モニターが固定式。(このクラスでの必要性は?)

※この記事が参考になりましたら、ソーシャルメディアで共有していただけますと幸いに存じます。

Sponsored Links

| 型式 |

レンズ交換式一眼レフレックスタイプデジタルカメラ |

| レンズマウント |

ニコンFマウント(AFカップリング、AF接点付) |

| 有効画素数 |

3635万画素

※D800も同じ。 |

| 撮像素子 |

35.9×24.0mmサイズCMOSセンサー、ニコンFXフォーマット |

| 総画素数 |

3709万画素 |

| ダスト低減機能 |

イメージセンサークリーニング、イメージダストオフデータ取得(Capture NX-Dが必要) |

| レンズ |

・G、EまたはDタイプレンズ(PCレンズ一部制限あり)

・G、EまたはDタイプ以外のAFレンズ(IX用レンズ、F3AF用レンズ使用不可)

・Pタイプレンズ

・DXレンズ(撮像範囲は[DX(24×16)1.5×])

・非CPUレンズ(ただし、非AIレンズは使用不可):露出モードA、Mで使用可能

・開放F値がF5.6以上明るいレンズで、フォーカスエイド可能。ただしフォーカスポイント11点は、F8以上明るいレンズで、フォーカスエイド可能。 |

| 記録画素数(ピクセル) |

・撮像範囲〔FXフォーマット(36×24)〕:

7360×4912(L)

5520×3680(M)

3680×2456(S)

・撮像範囲〔1.2×(30×20)〕:

6144×4080(L)

4608×3056(M)

3072×2040(S)

・撮像範囲〔DXフォーマット(24×16)〕:

4800×3200(L)

3600×2400(M)

2400×1600(S)

・撮像範囲〔5:4(30×24)〕:

6144×4912(L)

4608×3680(M)

3072×2456(S)

・FXベースの(動画)フォーマット(撮像範囲[FX(36×24)1.0×]で動画ライブビュー中に静止画撮影する場合):

6720×3776(L)

5040×2832(M)

3360×1888(S)

・DXベースの(動画)フォーマット(撮像範囲[DX(24×16)1.5×]で動画ライブビュー中に静止画撮影する場合):

4800×2704(L)

3600×2024(M)

2400×1352(S)

※D800も同じ。 |

| 画質モード |

・RAW 12ビット/14ビット(ロスレス圧縮、圧縮、非圧縮)、サイズL/S選択可能(サイズSは12ビット、非圧縮に固定)

TIFF(RGB)

JPEG-Baseline準拠

圧縮率:FINE(1/4)、NORMAL(1/8)、BASIC( 1/16)サイズ優先時、画質優先選択可能

RAWとJPEGの同時記録可能 |

ピクチャー

コントロールシステム |

スタンダード、ニュートラル、ビビッド、モノクローム、ポートレート、風景、フラット、いずれも調整可能、カスタムピクチャーコントロール登録可能 |

| 記録媒体 |

SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応)

コンパクトフラッシュカード(Type I、UDMA対応) |

| ダブルスロット |

メモリーカードの順次記録、同時記録、RAW+JPEG分割記録ならびにカード間コピー可能 |

| ファインダー |

アイレベル式ペンタプリズム使用一眼レフレックス式ファインダー |

| 視野率 |

FX:上下左右とも約100%(対実画面)

1.2×:上下左右とも約97%(対実画面)

DX:上下左右とも約97%(対実画面)

5:4:上下約100%、左右約97%(対実画面)

※D800も同じ |

| 倍率 |

約0.7倍(50mm f/1.4レンズ使用、∞、–1.0m–1のとき)

※D800も同じ |

| アイポイント |

接眼レンズ面中央から17mm(–1.0m–1のとき)

※D800も同じ |

| 視度調節範囲 |

–3~+1m–1 |

| ファインダースクリーン |

B型クリアマットスクリーンVIII(AFエリアフレーム付、構図用格子線表示可能)

※D800も同じ |

| ミラー |

クイックリターン式 |

| プレビュー |

プレビューボタンによる絞り込み可能、露出モードA、Mでは設定絞り値まで絞り込み可能、P、Sでは制御絞り値まで絞り込み可能 |

| レンズ絞り |

瞬間復元式、電子制御式 |

| シャッター |

電子制御上下走行式フォーカルプレーンシャッター |

| シャッタースピード |

1/8000~30秒(1/3、1/2、1ステップ)、Bulb、X250 |

フラッシュ同調

シャッタースピード |

X=1/250秒、1/320秒以下の低速シャッタースピードで同調

※D800も同じ |

| レリーズモード |

S(1コマ撮影)、CL(低速連続撮影)、CH(高速連続撮影)、Q(静音撮影)、QC(静音連続撮影)、(セルフタイマー撮影)、MUP(ミラーアップ撮影)

※D800にはQCなし。 |

| 連続撮影速度 |

EN-EL15使用時

撮像範囲[FX、5:4]CL:約1~5コマ/秒、CH:約5コマ/秒、QC:約3コマ/秒

撮像範囲[DX、1.2x]CL:約1~6コマ/秒、CH:約6コマ/秒、QC:約3コマ/秒

マルチパワーバッテリーパックMB-D12(EN-EL15以外の電池使用時)またはパワーコネクターとACアダプター使用時

撮像範囲[FX、5:4]CL:約1~5コマ/秒、CH:約5コマ/秒、QC:約3コマ/秒

撮像範囲[DX]CL:約1~6コマ/秒、CH:約7コマ/秒、QC:約3コマ/秒

撮像範囲[1.2x]CL:約1~6コマ/秒、CH:約6コマ/秒、QC:約3コマ/秒

※D800は単体で最速5コマ/秒

MB-D12で6コマ/秒 |

| セルフタイマー |

作動時間:2、5、10、20秒

撮影コマ数:1~9コマ

連続撮影間隔:0.5、1、2、3秒 |

| 露出制御 |

91Kピクセル(約91,000ピクセル)RGBセンサーによるTTL開放測光方式

※D800も同じ |

| 測光モード |

・マルチパターン測光:

3D-RGBマルチパターン測光Ⅲ(GまたはDタイプレンズ使用時)、RGBマルチパターン測光Ⅲ(その他のCPUレンズ使用時)、RGBマルチパターン測光(非CPUレンズのレンズ情報手動設定時)

・中央部重点測光:

φ12mm相当を測光(中央部重点度約75%)、φ8mm、φ15mm、φ20mm、画面全体の平均のいずれかに変更可能(非CPUレンズ使用時はφ12mm、または画面全体の平均)

・スポット測光:

約φ4mm相当(全画面の約1.5%)を測光、フォーカスポイントに連動して測光位置可動(非CPUレンズ使用時は中央に固定)

・ハイライト重点測光:

G、EまたはDタイプレンズ使用時のみ、その他のCPUレンズまたは非CPUレンズ使用時は中央に固定

※D800はハイライト重点測光なし。 |

| 測光範囲 |

・マルチパターン測光、中央部重点測光:0~20EV

・スポット測光:2~20EV(ISO 100、f/1.4レンズ使用時) |

| 露出計連動 |

CPU連動方式、AI方式併用 |

| 露出モード |

P:プログラムオート(プログラムシフト可能)

S:シャッター優先オート

A:絞り優先オート

M:マニュアル |

| 露出補正 |

範囲:±5段、補正ステップ:1/3、1/2、1ステップ |

| オートブラケティング |

AE、フラッシュブラケティング時、撮影コマ数:2~9コマ、補正ステップ:1/3、1/2、2/3、1ステップ

ホワイトバランスブラケティング時、撮影コマ数:2~9コマ、補正ステップ:1~3ステップ

アクティブD-ライティングブラケティング時、撮影コマ数:2~5コマ、撮影コマ数が2コマの場合のみアクティブD-ライティングの効果の度合いを選択可能 |

| ISO感度(推奨露光指数) |

ISO 64~12800(1/3、1/2、1ステップ)、ISO 64に対し約0.3、0.5、0.7、1段(ISO 32相当)の減感、ISO 12800に対し約0.3、0.5、0.7、1、2段(ISO 51200相当)の増感、感度自動制御が可能

※D800はISO100-6400、拡張で50-25600 |

アクティブ

D-ライティング |

オート、より強め、強め、標準、弱め、しない |

| オートフォーカス |

TTL位相差検出方式:フォーカスポイント51点(うち、15点はクロスタイプセンサー、11点はf/8対応)、アドバンストマルチCAM3500FXオートフォーカスセンサーモジュールで検出、AF微調節可能、AF補助光(約0.5~3m)付

※D800も同じAFモジュール |

| 検出範囲 |

−2~+19EV(ISO 100、常温(20℃)) |

| レンズサーボ |

・オートフォーカス:シングルAFサーボ(AF-S)またはコンティニュアスAFサーボ(AF-C)、被写体条件により自動的に予測駆動フォーカスに移行

・マニュアルフォーカス(M):フォーカスエイド可能 |

| フォーカスポイント |

AF51点設定時:51点のフォーカスポイントから1点を選択

AF11点設定時:11点のフォーカスポイントから1点を選択

※D800も同じ |

| AFエリアモード |

シングルポイントAFモード、ダイナミックAFモード(9点、21点、51点)、3D-トラッキング、グループエリアAFモード、オートエリアAFモード

※D800ではグループエリアAFモードはなし。 |

| フォーカスロック |

AE/AFロックボタン、またはシングルAFサーボ(AF-S)時にシャッターボタン半押し |

| 内蔵フラッシュ |

押しボタン操作による手動ポップアップ方式

ガイドナンバー:約12(マニュアルフル発光時約12)(ISO 100・m、20℃) |

| 調光方式 |

91Kピクセル(約91,000ピクセル)RGBセンサーによるTTL調光制御:内蔵フラッシュ、SB-910、SB-900、SB-800、SB-700、SB-600またはSB-400でi-TTL-BL調光(マルチパターン測光または中央部重点測光)、スタンダードi-TTL調光(スポット測光)可能 |

| フラッシュモード |

先幕シンクロ、スローシンクロ、後幕シンクロ、赤目軽減、赤目軽減スローシンクロ、後幕スローシンクロ

オートFPハイスピードシンクロ可能 |

| 調光補正 |

範囲:−3~+1段、補正ステップ:1/3、1/2、1ステップ |

| レディーライト |

内蔵フラッシュ、別売スピードライト使用時に充電完了で点灯、フル発光による露出警告時は点滅 |

| アクセサリーシュー |

ホットシュー(ISO 518)装備:シンクロ接点、通信接点、セーフティーロック機構(ロック穴)付 |

ニコンクリエイティブ

ライティングシステム |

対応(コマンダー機能あり) |

| シンクロターミナル |

シンクロターミナル(ISO 519)装備(外れ防止ネジ付) |

| ホワイトバランス |

オート(2種)、電球、蛍光灯(7種)、晴天、フラッシュ、曇天、晴天日陰、プリセットマニュアル(6件登録可、ライブビュー時にスポットホワイトバランス取得可能)、色温度設定(2500K~10000K)、いずれも微調整可能 |

| ライブビュー機能 |

静止画ライブビューモード、動画ライブビューモード |

| レンズサーボ |

・オートフォーカス(AF):シングルAFサーボ(AF-S)、常時AFサーボ(AF-F)

・マニュアルフォーカス(M) |

| AFエリアモード |

顔認識AF、ワイドエリアAF、ノーマルエリアAF、ターゲット追尾AF |

| フォーカス |

コントラストAF方式、全画面の任意の位置でAF可能(顔認識AFまたはターゲット追尾AFのときは、カメラが決めた位置でAF可能) |

| 動画機能 |

撮像素子によるTTL測光方式 |

記録画素数

フレームレート |

・1920×1080:60p/30p/25p/24p

・1280×720:60p/50p

・60p:59.94fps、50p:50fps、30p:29.97fps、25p:25fps、24p:23.976fps

・標準/高画質選択可能

※D800は1920x1080時30pまで。 |

| ファイル形式 |

MOV |

| 映像圧縮方式 |

H.264/MPEG-4 AVC |

| 音声記録方式 |

リニアPCM |

| 録音装置 |

内蔵ステレオマイク、外部マイク使用可能(ステレオ録音)、マイク感度設定可能

※D800は内蔵モノラルマイク。 |

| 感度 |

・露出モードM:ISO 64~12800(1/3、1/2、1ステップ)、ISO 12800に対し約0.3、0.5、0.7、1段、2段(ISO 51200相当)の増感、感度自動制御(ISO 64~Hi 2)が可能、制御上限感度が設定可能

・露出モードP、S、A:感度自動制御(ISO 64~Hi 2)、制御上限感度が設定可能 |

| その他の機能 |

インデックスマーク、微速度撮影 |

| 液晶モニター |

3.2型TFT液晶モニター、約122.9万ドット(640×RGBW×480)(VGA)、視野角約170°、視野率約100%、明るさ調整可能

※D800は92万ドット(RGB) |

| 再生機能 |

1コマ再生、サムネイル(4、9、72分割)、拡大再生、動画再生、スライドショー(静止画/動画選択再生可能)、ヒストグラム表示、ハイライト表示、撮影情報表示、位置情報表示、撮影画像の縦位置自動回転 |

| USB |

SuperSpeed USB(USB 3.0 Micro-B端子)

※D4はUSB2.0 別途有線LAN端子、WT-5用端子を内蔵 |

| HDMI出力 |

HDMIミニ端子(Type C)装備 |

| 外部マイク入力 |

ステレオミニジャック(Φ3.5 mm)、プラグインパワーマイク対応 |

| ヘッドホン出力 |

ステレオミニジャック(Φ3.5 mm) |

| 10ピンターミナル |

・リモートコントロール:10ピンターミナルに接続

・GPS:GPSユニットGP-1(別売)を10ピンターミナルに接続。または、10ピンターミナルに接続したGPS変換コードMC-35(別売)を介して、NMEA0183

Ver.2.01およびVer.3.01に準拠したGPS機器(D-sub 9ピンケーブル併用)に接続 |

| 画像編集 |

D-ライティング、赤目補正、トリミング(3:2/4:3/5:4/16:9/1:1)、モノトーン(白黒/セピア/クール)、フィルター効果(スカイライト/ウォームトーン/赤強調/緑強調/青強調/クロススクリーン/ソフト)、カラーカスタマイズ、画像合成、RAW現像、リサイズ、簡単レタッチ、傾き補正、ゆがみ補正、魚眼効果、塗り絵、カラースケッチ、アオリ効果、ミニチュア効果、セレクトカラ―、動画編集(始点/終点の設定、選択フレームの保存) |

| Wi-Fi(無線LAN) |

非対応

※D800は別売のワイヤレストランスミッターWT-5(通信ユニットUT-1併用)、WT-4にて無線LAN環境を利用可能。 |

| 表示言語 |

日本語、英語 |

| 使用電池 |

Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15

※D800も同じ。 |

マルチパワー

バッテリーパック |

MB-D12(別売):

Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL18(別売)またはEN-EL15 1個使用 単3 形電池(アルカリ電池、ニッケル水素充電池、リチウム電池)8本使用 |

| ACアダプター |

ACアダプターEH-5b(パワーコネクターEP-5Bと組み合わせて使用)(別売) |

| 撮影可能コマ数 |

約1200コマ(カメラ本体でLi-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15使用時

※D800はボディ単体で900コマ。 |

| 三脚ネジ穴 |

1/4 (ISO 1222) |

| 寸法(W×H×D) |

約146×123×81.5mm

※D800も同じ。 |

| 質量 |

約980g(バッテリーおよびSDカードを含む)

約880g(本体のみ)

※D800は1000g/900g |

| 動作環境 |

0~40℃

85%以下(結露しないこと)

※D800も同じ |

| 付属品 |

Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15、バッテリーチャージャー MH-25a、USBケーブル UC-E22、ストラップ AN-DC12、ボディーキャップ BF-1B、アイピース DK-17、USBケーブルクリップ、HDMIケーブルクリップ、液晶モニターカバー BM-12、ViewNX 2 CD-ROM |

連続撮影可能枚数

(FXの場合) |

RAW(ロスレス圧縮RAW/12ビット記録):47コマ

RAW(ロスレス圧縮RAW/14ビット記録):28コマ

RAW(圧縮RAW/12ビット記録):58コマ

RAW(圧縮RAW/14ビット記録):35コマ

RAW(非圧縮RAW/12ビット記録):34コマ

RAW(非圧縮RAW/14ビット記録):23コマ

TIFF(RGB):L 25コマ、M 34コマ、S 72コマ

FINE:L・M・S 100コマ

NORMAL、BASIC:100コマ

※D800では

RAW(ロスレス圧縮RAW/12ビット記録):21コマ

RAW(ロスレス圧縮RAW/14ビット記録):17コマ

RAW(圧縮RAW/12ビット記録):25コマ

RAW(圧縮RAW/14ビット記録):20コマ

RAW(非圧縮RAW/12ビット記録):18コマ

RAW(非圧縮RAW/14ビット記録):16コマ

TIFF(RGB):L 16コマ、M 18コマ、S 26コマ

FINE:L 56コマ、M・S 100コマ

NORMAL、BASIC:100コマ |

連続撮影可能枚数

(DXの場合) |

RAW(ロスレス圧縮RAW/12ビット記録):100コマ

RAW(ロスレス圧縮RAW/14ビット記録):97コマ

RAW(圧縮RAW/12ビット記録):100コマ

RAW(圧縮RAW/14ビット記録):100コマ

RAW(非圧縮RAW/12ビット記録):78コマ

RAW(非圧縮RAW/14ビット記録):46コマ

TIFF(RGB):L 39コマ、M 75コマ、S 100コマ

FINE、NORMAL、BASIC:100コマ

※D800では

RAW(ロスレス圧縮RAW/12ビット記録):38コマ

RAW(ロスレス圧縮RAW/14ビット記録):29コマ

RAW(圧縮RAW/12ビット記録):54コマ

RAW(圧縮RAW/14ビット記録):41コマ

RAW(非圧縮RAW/12ビット記録):30コマ

RAW(非圧縮RAW/14ビット記録):25コマ

TIFF(RGB):L 21コマ、M 26コマ、S 41コマ

FINE、NORMAL、BASIC:100コマ |

|