|

|

| トップページ > デジカメ徹底レビュー > ニコン Nikon D5100 > 3.ニコン Nikon D5100の外観をみる |

特集 ニコン Nikon D5100

3.ニコン Nikon D5100の外観をみる |

|

|

|

ニコン D5100

by Inaba Kunio

ユーザーニーズを網羅した贅沢なエントリー機 評価:5.0

|

|

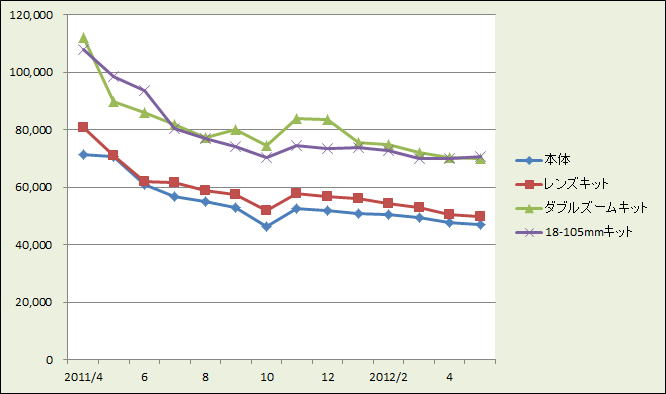

ニコン Nikon D5100を開封する実際の販売数はわからないが、D5100はD3100と並んでかなりのヒット商品である。それは製品自体の魅力もさることながら、価格面での要素も小さくない。価格.comの最安値データによると、昨年4月の登場時点では本体が7万円、レンズキットが8万円、ダブルズームキットが11万円、18-105mmのレンズキットも11万円程度であった。それが、半年後の10月には、各々3〜4割値下がりし、ダブルズームキットでも7万円台で購入可能となっていた。当時の2本のズームレンズの実売価格を合わせると4万円を超える金額であり、このクラスのデジタル一眼レフが実質的に3万円程度で購入できたことになる。 その後、タイの洪水の影響で値段の上昇が見られたものの、供給が安定化するとともに値段もこなれてきており、現時点(2012年5月)では昨年10月の最安値よりもさらに安くなりつつあるようだ。

Nikon D5100レンズキットのパッケージ。黒を基調とした箱に、Nikon D5100とレンズのロゴが記載されている。比較的大き目のパッケージである。

ケースを開けると、上段に取扱説明書などが入っており、その下にカメラボディやレンズ、アクセサリー類が格納されている。左側のプチプチに包まれているのがカメラ本体。中央にはバッテリーやストラップ等が入っており、一番右の白いケースの中にレンズが収納されている。

パッケージ内に同梱されている付属品関係。左上より使用説明書、簡単スタートガイド、ストラップAN-DC3、バッテリーチャージャーMH-24、アイピースキャップDK-5、バッテリーEN-EL14、オーディオビデオケーブルEG-CP14、USBケーブルUC-E6、ソフトウェアCD-ROM。使用説明書はA5サイズの大判で、かさばるものの見やすい。 バッテリー関係をチェック

D5100に使用するバッテリーやバッテリーチャージャーMH-24はD3100やCOOLPIX P7100に採用されているものと同じ。EN-EL14を約90分で充電できる。

MH-24は中国製。コンセントに接続するプラグ部分は回転式で本体内に格納可能となっている。

バッテリーパックEN-EL14。容量1030mAhで、1コマ撮影モードで約660コマの撮影が可能。なお、ニコンの社内基準では、連写モードで約2200コマの撮影が可能となっている。 ニコン Nikon D5100の付属品をチェック

付属するストラップ。ロゴはプリントだがしっかりとしたつくりである。

付属するUSBケーブルUC-E6。パソコンやプリンターとの接続に使用する。

付属するオーディオビデオケーブルEG-CP14。音声はモノラル出力。そろそろHDMIケーブルもセットにしてほしいところだ。

本体にはアイピースキャップDK-5が同梱されている。D5100にはアイピースシャッターが内蔵されていないため、ファインダーから顔を離して撮影する場合は、ファインダーからの入光を防ぐため、アイピースキャップの使用が望ましい。標準で装着されている接眼目当てDK-20を取り外す必要があるため少々手間ではある。

アイピースキャップの裏側には、ストラップに止めるためのクリップが付いている。

ボディに付属するボディーキャップBF-1B。

ボディのレンズ用バヨネットを利用して固定するための爪がある。 ニコン Nikon D5100の本体をチェック

ボディ正面。サイズはD3100とほぼ同じで、かなり小さい。

ボディ背面側。液晶モニターはバリアングルタイプで反転させることが可能。そのためニコンの一眼レフに付属するハードカバーは付いていない。

液晶モニターを反転させた状態。D5000では接続軸が液晶下部にあったが、D5100では左側となっている。そのため、ボディ高は低くなったが、上下にチルトさせるためにはボディの左側に出す必要がある。

ボディマウント部からファインダースクリーンが見える。ファインダースクリーンは交換できない。

ボディ左前面。ロゴの上にある穴はステレオマイク。Fnボタンはセルフタイマー以外にも、レリーズモードや画質モード、ISO感度などに設定できる。フラッシュボタンは電気式のため、電源が入っていないと動作しない。白いポッチはレンズ着脱用の指標。

ボディ左側側面には外部接続端子類が格納されている。

外部端子カバーの内側。左上はアクセサリーターミナルで、リモコンやGPSユニットGP-1を接続する。その下はステレオマイク端子。右上はUSB/オーディオビデオ端子、その下はHDMIミニ端子となる。

MENUボタンの左側にある緑色の指標は、ニコン共通のツーボタンリセット指標。このボタンと一緒にボディ右側のiボタンを2秒間押し続けると、主要設定項目が初期化される。MENUボタンの左側には背面側のリモコン受光部がある。

軍艦部右側。モードダイヤルの右側にあるレバーはライブモード切替用のもの。左側に見える緑色の指標があるiボタンは2ボタンリセット用のもの。

背面ボタンのレイアウトはD5000から大幅に変更になった。液晶ディスプレイの接続部が下側から左側に移ったため、液晶部左側にあったボタンがすべて移設されている。

右手親指部分のコマンドダイヤルは、絞り値の変更をはじめ多くの役割りを担っている。エントリークラスであるためやむをえないが、できればグリップ前側にもう一つダイヤルがあると、操作性は格段に向上する。

シャッターボタン周りに動画撮影用のボタンが新設されている。風車のようなマークがあるのは絞り変更ボタン。マニュアル露出モード時には、このボタンを押しながらコマンドダイヤルを回すと絞り値を変更できる。

ボディ右側面にはSDメモリーカードのスロットが配置されている。

カードスロットを開けた状態。SDメモリーカードの挿入方向ガイダンスが貼付されている。

メモリーカードを挿入しつつある状態。側面にスロットがあるため、三脚固定時にも交換可能となっている。

ボディ上面。小型であるがかなりグラマラスなボディ形状である。

ボディ底面。三脚用の穴はレンズ光軸上に配置されている。左側にはバッテリー室用の蓋がある。かなり端に寄せてあるため、三脚プレートのサイズによっては、三脚に固定したままバッテリーの交換が可能。ボディ本体はタイ製。なお、S/Nは208XXXX。

バッテリー室の蓋を開けた状態。写真では見えづらいが、蓋の内側部分には電池挿入方向のガイダンスが刻印されている。

バッテリーパックEN-EL14を挿入しつつある状態。

AF-S50mmF1.4Gを装着した状態。ボディの小ささがわかる。

内蔵フラッシュをポップアップさせた状態。ガイドナンバーは12。

液晶モニターの表示方法は、グラフィックデザインとクラシックデザインから選択できる。写真はグラフィックデザインのもの。

こちらはクラシックデザイン。ボディ上面の液晶パネルをイメージした内容が表示される。

ライブビューモード時には、イメージセンサーの画像が表示される。画面にガイドラインを表示させることも可能。液晶画面のアスペクト比は4:3のため、下部に黒枠が表示される。

液晶モニターを回転させた状態。チルトさせるとファインダー光軸とずれるが、ボディ高が低くなるとともに三脚との干渉もない。D5000方式と好みが分かれるところかもしれない。

アクセサリーシューは標準タイプ。アイカップの右には視度補正用のダイヤルがある。

付属するアイピースキャップを装着した状態。いったんアイカップをはずす必要がある。なお、ライブビュー撮影時には基本的にアイピースキャップを装着する必要はない。 |