|

|

| トップページ > デジカメ徹底レビュー > ペンタックス PENTAXRICOH Q7 > ペンタックス PENTAXRICOH Q7 |

特集 Q7

ペンタックス Q7~大型センサーの新型「ナノ一眼」 |

|

ペンタックス Q7

by Inaba Kunio

センサーを大型化した待望のナノ一眼

評価:5.0

|

|

1.ペンタックス Q7の位置づけと概要センサーを大型化した待望のナノ一眼ペンタックスから新型ナノ一眼、Q7が発売開始となりました。Q7は2012年10月にリリースされたQ10の後継機ですが、一番の進化ポイントは今までの1/2.3型イメージセンサーを1/1.7型へと大型化したという点です。面積比は約1.6倍となりましたので、描写性能の向上が期待されます。→発売前の記事「一口レビュー:大型センサーを搭載したナノ一眼」はこちら。

Q7(左側)とQ10(右側)。基本的なデザインは同じで、イメージセンサーだけが一回り大型化されたことがわかります。

上記記事でも触れましたが、Q7の特徴は次の通りです。

Q7の魅力は?今回はコンプリートキットも提供されていますが、そのすべてのレンズを小型バックに収めることが出来ます。イメージセンサーが大型化されたことで、Qが登場したときのナノ一眼というコンセプトがさらに強化されてように思います。本格レンズも標準域単焦点と標準ズーム、望遠ズームと一通り揃いましたので、Qシリーズで一通りの撮影が可能と言えます。「イメージサイズの大型化」という進化は、今までのミラーレスカメラでは見られませんでしたが、Qシリーズの場合には誕生時から想定されていました。その意味では、今回のQ7の登場により、やっとQシリーズの本来の実力が発揮されるのだと思います。 それでは、新型ナノ一眼、Q7の実力をテストしてみます。

2.ペンタックス Q7を開封し外観をチェックペンタックス Q7を開封するペンタックスQ7が発売開始となりました。標準で用意されているボディカラーは、ブラック、イエロー、シルバーの3色ですが、オーダーカラーに対応していますので、ボディカラー20色(標準3カラーを含む)、グリップ6色の計120通りから選択できます。販売形態は、ボディ単体の他に、02STANDARD ZOOMがセットになったズームレンズキットと、さらに06TELEPHOTO ZOOMもセットになったダブルズームキットが用意されています。また、1000セットの限定となりますが、01~07の7本のレンズにアクセサリー類も付いたコンプリートキットもあります。 販売開始時点の実売価格は、ボディ単体で4万円弱、ズームレンズキットで5万円弱、ダブルズームキットで6万円台、コンプリートキットは11万円前後となっています。価格的には、ほぼQ10と同等レベルでのスタートと言えます。 今回は、イメージセンサーの大型化により、各レンズの描写性能がどのように変わったのかをチェックするため、コンプリートキットを購入しました。

Q7コンプリートキットのパッケージ。カメラ本体とレンズ、専用カメラバックも入っているため、かなり大きいです。この梱包材の中に、カメラ類のパッケージとカメラバッグのパッケージが入っています。

中に入っているカメラやレンズ関係のパッケージ。蓋はクッキーのケースのように完全に分離されるタイプです。紙製ですが高級感があります。

専用カメラバッグO-CB133のパッケージ。左側のケースの中に、右側のようにビニールに包まれたバッグ本体が格納されていました。

カメラバッグの使用説明書も同封されています。レンズを装着したカメラ本体に加えて、5本の交換レンズを格納できます。

カメラ本体が入っているケースの蓋を開けた状態。上に7本のレンズが入っています。カメラ本体の左側には専用フードが、右にはPLフィルターが入っています。

カメラやレンズの入っているトレーの下に、付属品関係が格納されていました。保証書はカメラ本体と7本のレンズについて別々に用意されています。

付属品関係。左上から使用説明書、ソフトウェアCD-ROM(S-SW133)、レンズ使用説明書、USBケーブルI-USB7、ストラップO-ST131、バッテリー充電器D-BC68P、ACコードD-CO2J、充電式リチウムイオンバッテリーD-LI68。この他にも、ボディマウントカバー、ホットシューカバーがボディ本体に装着されています。

Q7コンプリートキットに含まれるレンズや付属品類です。Kマウント用レンズアダプターQや光学ファインダーO-VF1が付くと、さらに完成度が高まりますが、値段との関係で見送られたのかもしれません。 ペンタックス Q7の本体をチェック

ボディ前面。サイズ、重さを含め外観はQ10とほとんど同じです。唯一の違いは、マウント口から見えるイメージセンサーとなります。

液晶モニター側。こちら側もQ10と同じです。ボタンの機能も同じものが割り振られています。液晶パネルは3型46万ドットとなります。

ボディ上面。こちらもQ10と同じです。モードダイヤルの項目も一緒です。なお、Q10では「PENTAX Q10」と印字されていましたが、Q7では型番のみとなっています。

ボディ底面。三脚用の穴はレンズ光軸上に設けられています。バッテリー室とメモリーカードスロットはボディの左右側面に割り振られており、底面には外部接続端子が置かれています。

ボディ左側面。こちら側にはバッテリー室が置かれています。

ボディ右側面。こちら側にはメモリーカードスロットが設けられています。

カメラボディ単体の重量は、実測で179.0gでした。メーカーの公表値は180gです。

メモリーカードとバッテリーを含めた重量は、実測値で198.7gでした。メモリーカードの種類によって異なりますが、メーカー公表値は200gです。

レンズマウント口。電子接点は初代Qから10点です。イメージセンサーが一回り大型化されていることがわかります。右下にある穴はモノラルマイクです。

PENTAX Qのイメージセンサー。サイズは1/2.3型。

ボディ正面のPENTAXのロゴ。刻印された中にインクが流し込まれています。

ボディ右下のあるSRのロゴ。ボディ内蔵手ぶれ補正機構「SR(Shake Reduction)」を搭載していることを示します。

デザイン上の特長にもなっているクイックダイヤル。スマートエフェクトなどの設定を登録しておくことが可能です。

グリップ部にあるリモコン受光部。

モードダイヤルは大型であり、操作性は良好です。その右に見えるランプは、Af補助光とセルフタイマーランプを兼ねるものです。

軍艦部右側のメインコントロール部。モードダイヤルと対になる形で電子ダイヤルが設けられています。ダイヤルの左下にあるのは液晶モニター側のリモコン受光部。電源ボタンの左側にある3つの穴はスピーカーです。

液晶モニター右側の操作部。ボタン類の機能を含めQ10と同じです。グリップ部の一番下にある丸は、メモリーカードアクセスランプです。

ボディ上面中央部にはホットシューが設けられています。出荷状態ではここにカバーが装着されています。

軍艦部左側。内蔵フラッシュポップアップレバーは機械式のため、電源が入っていなくても機能します。その右にあるのは再生ボタンです。ボディ上面に置かれているのは珍しいかもしれませんが、初代Qのときからこの位置にありました。

内蔵ストロボをポップアップさせた状態。カメラサイズに比べ、照射位置はかなり高くなりますので、レンズによるケラレも発生しにくそうです。なお、照射部を前後に倒せませんので、指で押さえてのバウンスはできません。

内蔵ストロボのポップアップ部。奥に見えるレバーが下がることでポップアップする構造になっています。

ボディ左側面にあるバッテリー室。三脚に装着したまま、バッテリーの交換が可能です。

バッテリーを挿入しつつある状態。比較的小型なバッテリーですが、ボディがコンパクトな分、大きく感じられます。

ボディ右側面にはメモリーカードスロットが設けられています。挿入方向のガイダンスシールも貼付されています。

メモリーカードを挿入しつつある状態。メモリーカードはラベル面が手前側となります。

ボディ底面にある外部接続端子。左側がHDMI端子で、右がAV出力、USB端子です。

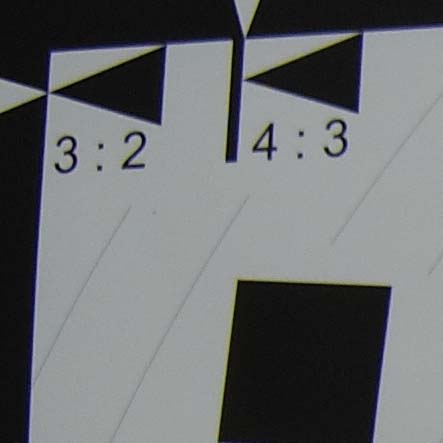

液晶パネルは3型46万ドット。アスペクト比は3:2のため、最大サイズの静止画では両側に黒い帯が入ります。 Q7の付属品をチェック

バッテリー充電器D-BC68P。QやQ10のものと同じです。D-LI68の充電には、最大で115分かかります。

充電器の下部にはACコードを挿入する端子があります。可搬性を考えると、ウォールマウントアダプターも添付されることが望ましいと思います。

付属するACコードD-CO2J。

充電式リチウムイオンバッテリーD-LI68。容量は3.6V 1000mAhで、静止画であれば最大260枚の撮影が可能です。

付属するUSBケーブルI-USB7。パソコンやプリンター等との接続に使用します。

付属するストラップO-ST131。PENTAXのロゴは刺繍となっています。

ボディマウントカバー。軟質プラスティック製で、ボディに装着された状態で出荷されます。

ボディマウントカバーの裏側。マウント口にはめる形で装着するタイプです。 Sponsored Links 3.ペンタックス Q7の描写性能はどうか?描写力チェック1:高感度性能Q7の基本感度はISO100で、ISO12800まで設定可能です。ノイズ低減処理のやり方としては、カメラ内での設定と、RAWで撮影しパソコン上での現像段階で行う方法があります。カメラ内でのノイズ低減は、撮影メニューの中にある「高感度NR」で行います。設定項目は、「オート」「弱」「強」の3つで、標準では「オート」となっています。「弱」や「強」では、ISO感度にかかわらず一定の強さでノイズリダクション処理がかけられます。 Q7ではセンサーサイズが大きくなりましたが、画素数が据え置かれたことにより、高感度性能が明らかに向上していました。Q10/Qと比較すると、概ね1段強はノイズが低減されています。高感度NRを「弱」にしても、ISO1600くらいまでなら、十分常用可能であると感じました。 下記のサンプルは、ノイズリダクションを弱、強の2段階で各ISO感度の撮影を行ったものです。表示画像は等倍のものですので、これでもある程度傾向はわかると思いますが、クリックすると元画像も表示されますので、あわせてご参照ください。

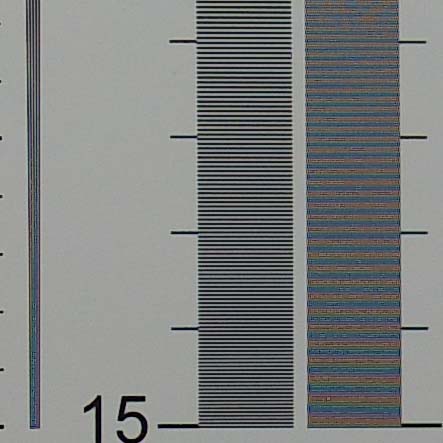

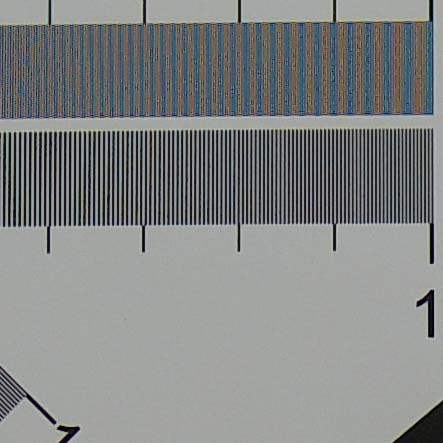

ISO100(左から「弱」「強」) 描写力チェック2:解像度Q7のイメージセンサーは有効1240万画素です。今回テストした01STANDARD PRIMEは、Qシリーズ用レンズの中では一番解像力を持っています。テストの結果はQで実施した時と同様で、画像周辺部を含めクリアーな画像を生み出しています。レンズ交換式カメラとしては小型のイメージセンサーということもあり、絞り開放から鮮明ですが、1段絞ると周辺部を含めさらに鮮明になりましたので、この状況のものを掲載しました。一部にモアレも発生していますが、概ね2500本のラインも視認できる解像力を持っていることが確認できました。

視覚解像度チェック用のライン(左側の縦線)、限界解像度チェック用のライン(右側の横線)でも、2500本を超えるところまで視認可能。

横方向の限界解像度チェック用のラインでも、2500本ラインまで視認可能。

画像周辺部の流れもほとんど見られません。やや歪曲収差が大きく感じられますが、これはカメラ側の歪曲収差補正機能で良好に補正されます。(サンプル画像はディストーション補正をOFFにしています。)

描写力チェック3:ディストーション補正機能Q7にはレンズの歪曲収差に対応するディストーション補正機能が搭載されています。下記のサンプルは01STANDARD PRIMEのものですが、周辺部の歪曲収差が良好に補正されていることがわかります。出荷時には「補正あり」になっていますが、基本的にはその状態で使うことを想定してシステム全体が設計されているように感じました。 なお、他のレンズでの補正状況は各レンズのページに掲載しましたので、そちらをご参照ください。(ページ下段にリンクがあります。) 焦点距離:8.5mm(35mmサイズ換算34mm) 機能チェック(おまけ):連続撮影枚数仕様上で見ると、ペンタックス Q7の連写性能は、

高速メモリーカード(Sandisk ExtremePro Class10 Read 95MB/s Write 90MB/s)で実際にテストすると、

4.結局、Q7は「買い」か?

独断 素晴らしい!

独断 もう一息!

Sponsored Links 付録.製品仕様からみた Q7の特長

※一部タイトルに誤記がありました。ご指摘くださった方に感謝するとともに、お詫びして訂正いたします。 |