|

|

| トップページ > デジカメ徹底レビュー > ソニー > 3.α7の描写力をチェック |

特集 ソニー SONY α7

3.ソニー α7の描写力をチェック |

|

|

|

ソニー α7

by Inaba Kunio

コストパフォーマンスに優れた小型軽量のフルサイズ・ミラーレス

評価:5.0

|

|

描写力チェック1:高感度性能ソニー α7の基本感度はISO100で、高感度側はISO25600まで設定することができます。低感度側は、拡張設定域となりますが、ISO50相当まで下げることも可能です。ノイズ低減処理方法としては、カメラ内で設定する方法と、RAWで撮影しパソコン上での現像段階で行う方法とがあります。 カメラ内でのノイズ低減は、「高感度ノイズリダクション(NR)」と「長秒時ノイズリダクション(NR)」の2つがあり、どちらも、撮影メニューの中で設定できます。 「長秒時ノイズリダクション」は「入」、「切」の2種類が設定可能となっています。「入」にした場合には、1秒または1秒よりも遅いシャッター速度の時に、シャッターを開いていた時間と同じ時間だけノイズ軽減処理がかけられます。撮影条件によっては、「入」でも長秒時ノイズリダクションを行わない場合もあります。 「高感度ノイズリダクション」は、「切」、「弱」、「標準」の3種類から選択することになります。最高でも「標準」となっている点はフラグシップ機α99(製品レビュー)と同じであり、描写性能を重視していることを感じさせます。なお、「弱」や「標準」に設定した場合でも、RAWファイルには変更は加えられませんので、後から編集することも可能です。 α7では、高感度ノイズリダクションを「切」にしても、ISO800まではほとんどノイズを感じません。ISO1600になると、わずかにノイズが見られますが、気になるレベルではありません。ISO3200では、暗部を中心にややノイズが目立ってきますが、このあたりも問題なく常用できるレベルだと感じました。 高感度ノイズリダクションを「弱」にすると、概ね1段程度ノイズ感が低減されます。とくにISO3200以上の高感度側で、ノイズリダクション効果が確認できます。 高感度ノイズリダクションを「標準」にすると、さらにノイズ感が軽減されます。ISO12800以上では解像感の低下もやや目立ってきますが、フルサイズ24メガ画素の基礎力もあり、等倍でも活用できるレベルにとどまっていると思います。 下記のサンプルは、高感度ノイズリダクションを「切」、「弱」、「標準」の3段階で各ISO感度の撮影を行ったものとなります。表示画像はほぼ等倍画像ですが、クリックすると全体画像が表示されますので、あわせて比較をしていただければと思います。

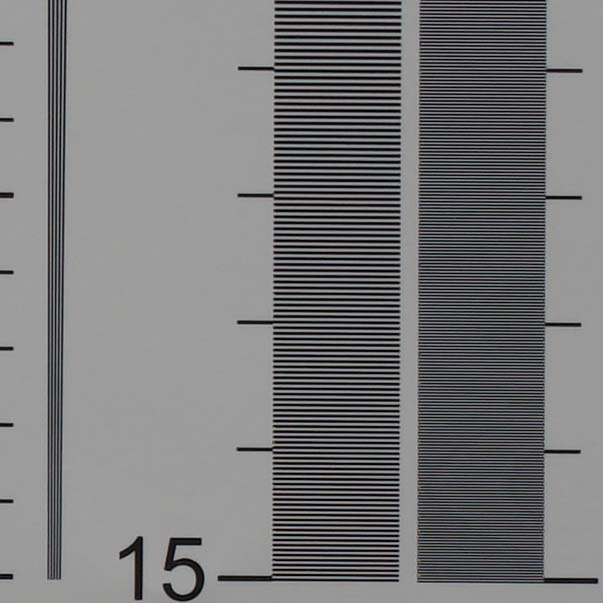

ISO50(左から「切」「弱」「標準」) 描写力チェック2:解像度ソニー α7のイメージセンサーは有効2430万画素です。今回テストに使用したFE28-70mmF3.5-5.6 OSS SEL2870は、とくに中心部はズーム全域で絞り開放から極めて良好な解像力を持っています。今回のテストでは、画像周辺部も良好であることから、50mm域で2段絞ったF9.0のもので確認を行いました。視覚解像度チェック用ライン、限界解像度チェック用ラインとも、余裕をもって2500本ラインの識別が可能であり、イメージセンサーの画素数を活かしていると感じました。

限界解像度チェック用のラインでは、2500本まで楽々と視認できています。モアレもほとんど発生していません。

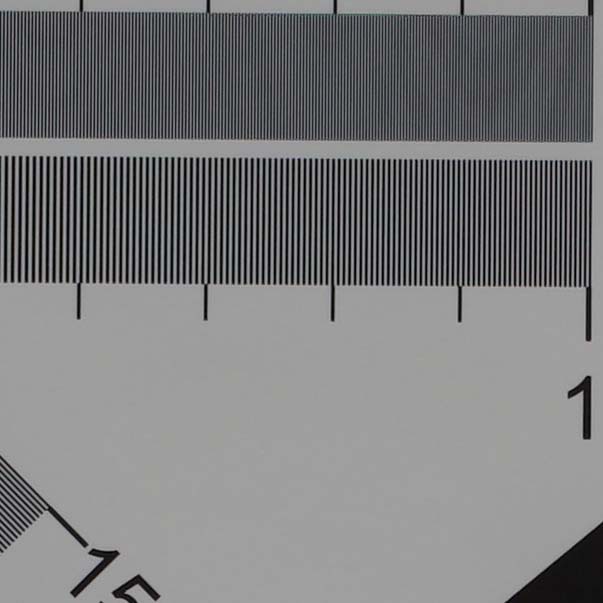

横方向の限界解像度チェック用のラインでも、同様に2500本域まで余裕をもって視認できています。

横方向の限界解像度チェック用のラインでも、同様に2500本域まで余裕をもって視認できています。

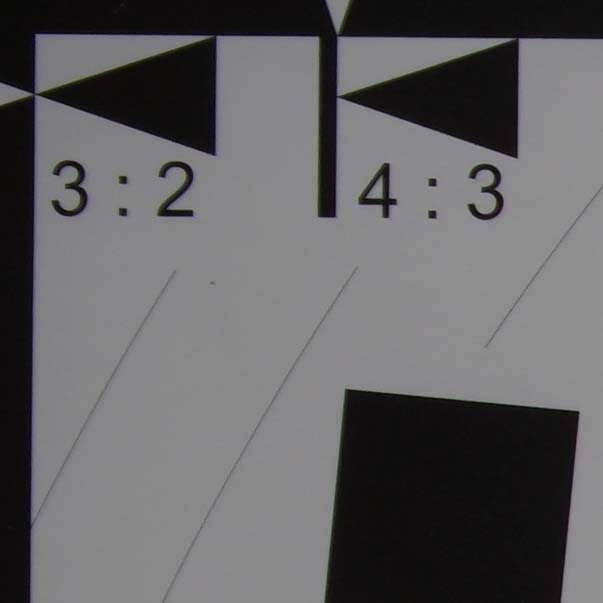

描写力チェック3:レンズ収差補正機能ソニーα7には、レンズの特性による歪曲収差を軽減する機能があります。補正項目としては、周辺光量低下(画面の周辺部が暗くなる)、倍率色収差(画面周辺部での色ずれ)、歪曲収差(画面のゆがみ)の3つがあり、自動補正に対応したレンズでのみ設定できます。テストに用いたのは、FE28-70mm SEL2870で、広角端28mm域の絞り開放で確認をしました。なお、FE28-70mm SEL2870のレビュー記事でも記載しましたが、このレンズでは周辺光量補正と倍率色収差は「オート」と「切」から選択できますが、歪曲収差は「オート」のみで「切」は選択できません。ズーム全域で歪曲収差が比較的良好に補正されているところを見ると、おそらく「オート」が機能しているものと思われます。 テストした結果、レンズ補正機能で極めて良好に補正されることが確認できました。歪曲収差、周辺光量不足、倍率色収差とも、きれいに補正されています。 焦点距離:28mm F3.5 機能チェック(おまけ):連続撮影枚数ソニーによると、α7の連写性能は次の通りです。

使用したメモリーカードは高速タイプのものです。 (SanDisk ExtremePro Class10 Read 95MB/s Write 90MB/s)

α7は、フルサイズの上級機としてしっかりとした連写性能を持っていることが確認できました。一番データ容量の大きいRAW+JPEGでも、連続撮影時には33コマ、速度優先連続撮影時には25コマの連続撮影が可能で、その後も1.2コマ/秒のペースでカード容量一杯まで撮影が可能でした。 α7の場合、連続撮影、速度優先連続撮影のどちらでも、連写中にピントと露出を合わせ続けることが可能ですので、両者の違いは連写速度だけとなります。なお、α7Rでは速度優先連続撮影時にはピントを合わせ続けることはできません。 α7のRAWは14bitで記録されますが、長秒時ノイズリダクションやバルブ撮影、連写時には12bitRAWでの記録となります。 バッファーが一杯になった時にもたつく感じは感じられませんでした。 |

|