|

|

| トップページ > デジカメ徹底レビュー > ソニー SONY αNEX-6 > ソニー SONY αNEX-6 |

特集 αNEX-6

ソニー αNEX-6 ~電子ビューファインダー搭載のミドルNEX |

|

ソニー αNEX-6

by Inaba Kunio

電子ビューファインダー搭載のミドルクラスNEX 評価:5.0

|

|

1.ソニー αNEX-6の位置づけと概要電子ビューファインダー搭載のミドルクラスNEXソニーがミラーレスカメラ市場に参入したのは2010年6月なので、ちょうど2年半が経過したことになる。マイクロフォーサーズ規格のパナソニック、オリンパスに引き続く3社目であり、ソニーの参入は比較的早い時期といえる。この間のリリース状況を振り返ると、

今回、新たに追加されたNEX-5RとNEX-6は、ポジションがやや上級機の側へシフトされたとともに、Wi-Fi機能や機能拡張アプリケーションへの対応など、新しい機能も搭載した点が特徴である。この両機種の違いは、電子ビューファインダー内蔵の有無と、チルト液晶の可動範囲の2点であり、イメージセンサーをはじめとする描写性能は基本的に同じものとなっている。 NEX-6について、特に注目すべきポイントは3点あるように思う。 第1は、電子ビューファインダー内蔵モデルがミドルクラスまで広げられたという点である。もともとNEXシリーズはEVFを内蔵していなかったが、それはボディの小型軽量化だけが目的ではなく、おそらくαAシリーズとの差別化といった観点も含まれていただろう。その方向性がやや変わったのが、初のEVF内蔵機であるNEX-7であり、さらにNEX-6の登場でそれがミドルクラスまで拡張されたことになる。

初代のNEX-3/NEX-5は、外付EVFにも非対応だった。

第2は、Wi-Fi機能とユーザーが機能追加を行える「PlayMemories Camera Apps」に対応した点である。後者については、まだアプリケーションが十分揃っているわけではないが、映像機器としての新しいあり方につながっていく可能性がある。 第3は、Eシリーズとしては初めて像面位相差オートフォーカスを搭載した点である。今までのコントラスト方式と、センサー上に置かれた99点の位相差検出方式を組み合わせた「ファストハイブリッドAF」により、オートフォーカスの速度と精度を高められている。とくにコントラスト方式にとって苦手な「動きのあるシーン」で効果を発揮しそうである。

NEX-6のイメージセンサー。像面位相差方式のオートフォーカスにも対応。 αNEX-7との違いは?NEX-7とNEX-6の関係は、α65とα57の関係に似ている。ボディはほぼ同じで、主な違いはイメージセンサーの画素数であること、下位機種の方が新しいため、機能面で強化されている点があることなど、上位機と下位機の違いはそれほど大きくはない。なお余談であるが、NEX-7とNEX-6の公表されているボディサイズは全く同じである。完全に同じボディ形状でないことを考えると、偶然性もあるのだろう。その上で、NEX-7とNEX-6の主な違いを整理すると、次のようになる。

αNEX-6(左側)とαNEX-7(右側)。外観上の一番の違いは、軍艦部右側にあるダイヤル部分。NEX-7がダブルホイールであるのに対し、NEX-6ではモードダイヤルの下にコントロールダイヤルが置かれている。

なお、NEX-6は新製品であるため、価格的には1万円程度高い逆転状況となっているようだ。それでは早速、ミドルクラスのEVF内蔵ミラーレス、αNEX-6の実力をチェックしてみたい。

2.ソニー αNEX-6を開封し外観をチェックソニー SONY αNEX-6を開封するソニーの電子ビューファインダー内蔵ミラーレス、αNEX-6が予定通り11月16日に発売開始となった。ボディカラーはNEX-7と同じくブラックのみで、販売形態はボディ本体のみ、16-50mm F3.5-5.6パワーズームがセットになったパワーズームレンズキット、これにさらに55-210mm望遠ズームもセットになったダブルズームレンズキットの3種類となる。発売開始時点の実売価格は、本体のみが8万円前後、パワーズームレンズキットが9万円台、ダブルズームレンズキットは11万円台となっている。なお、NEX-7発売開始時点の実売価格は、本体のみで11万円台、18-55mmの標準ズームレンズのセットが13万円台であったので、3万円程度安価でのスタートとなる。 今回は、16-50mmパワーズームを評価するため、パワーズームレンズキットを購入した。

αNEX-6のパッケージ。白を基調とした箱に、本体とレンズの写真が印刷されている。レンズキットの割に、パッケージのサイズは小型である。

ケースを開けると、上段に取扱説明書などが入っており、その下にカメラボディやアクセサリー類が格納されていた。左側の白い不織布に包まれているのがカメラ本体で、その右にストラップや付属品が格納されている。なお、セットになっているレンズはボディに装着された状態で入っているので、レンズのボディ側キャップやボディキャップは付属しない。

パッケージ内に同梱されている付属品関係。左上より取扱説明書、ソフトウェアCD-ROM、ACアダプター AC-UB10、リチャージャブルバッテリーパックNP-FW50、ショルダーストラップ、マイクロUSBケーブル。この他に、アイピースカップも付属する。 αNEX-6ボディ本体をチェック

ボディ前面。サイズはNEX-7と同じ。基本的にNEXシリーズのデザインを踏襲している。グリップの上に見えるモードダイヤルが特徴的。

ボディ背面の液晶モニター側。ボタン類の配置はNEX-7とほぼ同じ。動画用ボタンがグリップ部の角部分にシフトされている。

ボディ上面。グリップ部のダブルホイールが、モードダイヤルとコントロールダイヤルの二段重ねに変更された。モードダイヤルの左にはストロボが内蔵されている。

ボディ底面。三脚用の穴はレンズ光軸上に置かれている。その左にある3つの穴はステレオスピーカー。

ボディ左側面。こちら側には外部接続端子が配置されている。ストラップ取付部は三角環方式。無線LANを内蔵しているため、Wi-Fiの表示がある。

ボディ右側面。動画用ボタンが親指の部分に移設されている。

ボディ上部のSONYロゴ。刻印された上にインクが流されている。ロゴの右にある穴はステレオマイクの右側。下のランプは、AF補助光、セルフタイマーランプ、スマイルシャッターランプを兼ねるもの。

右側にあるαのロゴ。その左にあるのが、ステレオマイクの左側。

右下にはイメージセンサーのサイズを示す「APS-C」の印字がされている。NEX-7では、画素数を示す24.3メガピクセルとなっていた。

マウント上にE-mountと印字されている。これはEシリーズ共通のもの。

大型のアイカップを装着した状態。その右側に見えるダイヤルは視度補正用のもの。

NEX-7と比べると、グリップ部分の高さがやや低くなり、より押下しやすくなった。シャッターボタンの下にあるのはリモコン受光部。

NEX-7と大きく変わったのはダイヤル部分。NEX-7では、2つのコントロールダイヤルが置かれていたが、NEX-6では一般的なモードダイヤルとコントロールダイヤルが二段重ねとなった。

液晶右側のメインコントロール部。ボタン類の配置は基本的にNEX-7と同じ。

アクセサリーシューは標準的なタイプに変わった。独自の拡張端子もあるため、電源供給も可能となっている。なお、ソニーの従来型シューへの変換アダプターは付属していない。アクセサリーシューの左側にある印字は、イメージセンサーの位置を示すもの。マクロ撮影などで被写体までの距離を正確に測る場合に、ここが基準面となる。

バッテリー室の蓋を開けた状態。グリップ内いっぱいにバッテリーが入るとともに、メモリーカードのスロットも兼ねている。

蓋部分にはバッテリーとメモリーカードの挿入方向ガイダンスが刻印されている。

バッテリーとメモリーカードを挿入しつつある状態。メモリーカードはラベル面が内側となる。

左側面にある外部接続端子カバーを開いた状態。上がマイクロUSB端子で、下がHDMI端子。NEX-6はボディ内充電に対応しているため、USB端子の上に充電状態を示すランプがある。なお、NEX-7ではマイク端子もあったが、NEX-6では省略された。同時発売のNEX-5Rにはスマートアクセサリーターミナルがあるため、外部接続マイクECM-SST1の装着が可能だが、NEX-6に使える純正外部マイクは現時点ではないので注意が必要。

ボディ上部にある機種名のロゴ。NEX-7と同じ場所に印字されている。

液晶パネル。NEX-7と同様にアスペクト比は16:9のため、画面表示部の右側にコントロールアシスト情報が表示される。

NEX-6では、新たに「PlayMemories Camera Apps」に対応したため、メニュー画面にも「アプリケーション」の項目が新設されている。

液晶モニターのチルト機構部。2軸方式の構造はNEX-7と同じで、上側に約90°、下側に約45°のチルトが可能。

液晶モニターを上側にチルトさせた状態。この状態までチルトできる。液晶パネルの視野角は比較的広い。

液晶モニターを下側にチルトさせた状態。この状態までチルトできる。

液晶モニターを開くと、ボディ部分に注意書きが記載されている。内容は「長時間ご使用になると本体表面が温かくなりますが、故障ではありません。」となっている。

内蔵ストロボをポップアップさせた状態。ボタンは機械式のため、電源が入っていなくてもポップアップさせることが可能。

ストロボ基部は写真のように抑えることができるため、簡単なバウンスも可能となっている。

液晶パネルと電子ビューファインダーは、接眼部にあるアイセンサーで自動的に切り替わる。撮影可能状態での液晶パネルの表示内容。この状態で電子ビューファインダーを覗くと、次の写真の内容がEVF内に表示される。

同じ状況での電子ビューファインダーの表示内容。表示されている項目はほぼ同じものの、できるだけ画像部分に入らないよう配置されている。 αNEX-6の付属品をチェック

付属するACアダプター AC-UB10。NEX-6はボディ内充電に対応しているため、標準添付されるのはACアダプターと接続ケーブルとなる。充電には最大で280分が必要。

ACアダプターの下部には、USBケーブル接続用の端子がある。

コンセント部分は回転可能な構造となっているので、コンパクトに持ち運ぶことが可能。

付属するUSBケーブル。充電に使うだけでなく、パソコンやプリンターとの接続にも使用可能。

付属するリチャージャブルバッテリーパック NP-FW50。容量は7.2Vで1020mAhとなっており、静止画であれば最大360枚、動画で100分の撮影が可能。

付属するストラップ。細いタイプだが、しっかりと作られている。

付属するアイピースカップ。電子ビューファインダーの接眼部にはめ込んで使用する。 Sponsored Links 3.ソニー αNEX-6の描写性能はどうか?描写力チェック1:高感度性能αNEX-6の基本感度はISO100で、高感度側はISO25600までの設定が可能となっている。ノイズ低減処理については、カメラ内での設定と、RAWで撮影しパソコン上での現像段階で行う方法がある。カメラ内で設定してもRAW画像には処理は加えられない。カメラ内でのノイズ低減は、「高感度ノイズリダクション」と「長秒時ノイズリダクション」の2つがあり、どちらも、「セットアップ」の中で設定可能だ。 「高感度ノイズリダクション」は「標準」、「弱」の2種類があり、「弱」では高感度ノイズリダクションの処理が弱めにかけられる。「切」の設定はないことに注意が必要である。初期設定では「標準」に設定されている。なお、おまかせオートやシーンセレクション、スイングパノラマなどではノイズリダクションはかけられない。 「長秒時ノイズリダクション」は、「入」と「切」の2種類がある。「入」にすると、1秒以上のシャッタースピードの場合、シャッターを開いていた時間と同じ時間、ノイズ軽減処理が加えられる。連続撮影時や連続ブラケット、スイングパノラマ時には「切」に固定される。初期設定では「入」に設定されている。 高感度ノイズ低減を「弱」にすると、ISO1600まではほとんどノイズ感は感じられない。ISO3200から暗部を中心に徐々にノイズが現れてくるが、ISO6400あたりまでなら十分実用的なノイズレベルである。ISO12800になるとノイズ感と解像感の低下が感じられるが、縮小するなど使い方によっては十分利用できる画質となっている。単純には比べられないが、テストをした実感では、同じ16メガ画素のα57よりもやや高感度性能が向上しているように感じた。 高感度ノイズ低減を「標準」にすると、ノイズレベルはさらに低下する。概ね1段分程度は改善されるので、基本的には初期設定のままで良いかもしれない。それでもISO25600になると、かなり解像感が低下するので、やはり縮小するなど活用方法は工夫する必要があるだろう。 下記のサンプルは、高感度ノイズリダクションを「弱」、「標準」の2段階で各ISO感度の撮影を行ったものとなる。表示画像は等倍画像だが、クリックすると全体画像が表示されるので、あわせて比較をしてほしい。なお、長秒時ノイズ低減については、高感度ノイズ低減「弱」の時には「切」、「標準」では「入」に設定している。

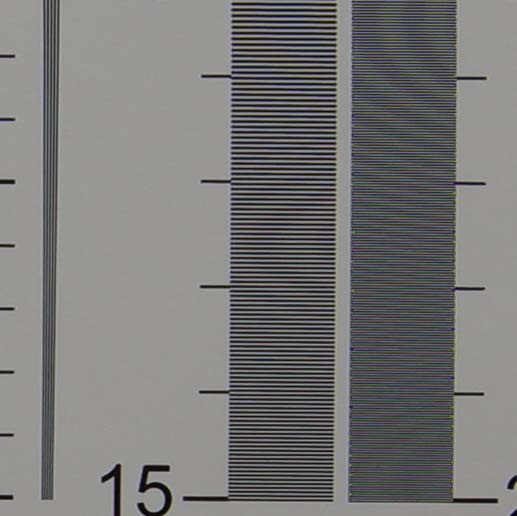

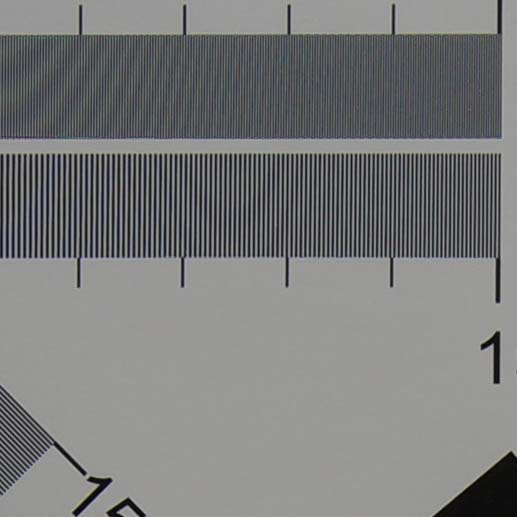

描写力チェック2:解像度αNEX-6のイメージセンサーはα57と同じ有効1610万画素である。今回テストしたPZ 16-50mmF3.5-5.6の結果は、沈胴型の小型レンズであるにもかかわらず、中心部は開放から優れた解像力を示した。また、絞るほど解像感の向上も見られ、開放から2段絞ったF7.1が解像感の上では一番良好であった。今回は一番高い解像力を示したF7.1でチェックを行った。有効2370万画素のNEX-7には及ばなかったものの、視覚解像度チェック用ライン、限界解像度チェック用ラインとも、2500本ラインを超えており、しっかりした解像力といえる。

視覚解像度チェック用のライン(左側の縦線)、限界解像度チェック用のライン(右側の横線)でも、2500本を超えるところまで楽々視認可能。

横方向の限界解像度チェック用のラインでも、2500本ラインまで視認可能。

描写力チェック3:レンズ補正機能αNEX-6にはレンズ補正機能を搭載している。補正内容は、周辺光量補正、倍率色収差補正、歪曲収差補正で、NEX純正レンズ使用時のみ有効となる。また、今回テストしたPZ 16-50mmもそうであったが、レンズによっては「歪曲収差補正」に関しては「オート」のみとなる場合がある。下記はPZ 16-50mmF3.5の絞り開放状態でテストしたもので、上側が周辺光量補正と倍率色収差補正を「切」にしたもので、下側がどちらも「オート」にしたものである。 別の焦点距離については、E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS SELP1650 でもテストしているのであわせて確認してほしいが、いすれも良好に補正がかけられている。とくに周辺光量不足についてはそれなりに目立つので、積極的に機能の活用をお勧めする。 焦点距離:16mm(35mm換算24mm相当) 4.結局、ソニー αNEX-6は「買い」か?独断 素晴らしい!

独断 もう一息!

付録1.製品仕様からみた αNEX-6の特長

Sponsored Links 付録2.発売前のファーストレビュー【一口コラム】電子ビューファインダーを内蔵したαNEX-5R海外では、ハイブリッドAFとWi-Fiを搭載した新世代NEX、αNEX-5Rに続き、電子ビューファインダーも搭載したαNEX-6も正式発表となった。イメージセンサーをはじめとするカメラとしての基本機能は同じだが、最初から電子ビューファインダーが搭載されていることで、メインとなるユーザー層も大きく変わるかもしれない。αNEX-6の特徴は次のようだ。

αNEX-6(左側)とαNEX-5R(右側)。グリップ部分を見るとわかりやすいが、電子ビューファインダー搭載により高さがやや高くなっている。

αNEX-6(左側)とαNEX-5R(右側)。右手グリップ部分のインターフェースはほぼ同じだが、AELボタンが新設されている。また、電子ビューファインダの右側にはαNEX-7と同様のホイールがある。液晶パネルはチルト可動するようだが、可動範囲はαNEX-7に近いものと思われる。

αNEX-6(左側)とαNEX-5R(右側)。EVFが内蔵されたことにより、外付けEVF用端子の部分にはアクセサリーシューが新設されている。その右にはガイドナンバー6のストロボを内蔵。

αNEX-6(左側)とαNEX-7(右側)。比較してみると、ほぼボディサイズは同じであることがわかる。グリップ部分の形状は似ているが、シャッターボタンの部分がやや低くなっており、より押しやすくなっているように見える。

αNEX-6(左側)とαNEX-7(右側)。ボタン類のレイアウトはほぼ同じ。再生ボタンの右が「AF/MF」と「AEL」の切換方式だったのが、NEX6では「AEL」になっているが、おそらく設定メニューで切換可能だろう。また、動画ボタンの向きが外側に微妙にシフトされている。シャッターボタンを含め、より押しやすくなっているように感じる。

αNEX-6(左側)とαNEX-7(右側)。アクセサリーシューの形状が、SONY独自タイプから標準のものに変わっている。軍艦部右側の2つのホイールがモードダイヤルに変わっている。

ソニーによれば、αNEX-5Nとともに、年内には国内でも発売となるようだ。この機種を含め、ソニーがデジタルカメラ分野に経営資源を集中していることがひしひしと伝わってくる。(2012年9月12日) αNEX-5Rとともに、αNEX-6がいよいよ国内でも正式発表された。ボディ本体が9万5千円程度、PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSSが付属したパワーズームレンズキットが11万円程度、これに55-210mm F4.5-6.3 OSSも付属するダブルズームレンズキットは13万5千円程度の見込みで、いずれも11月16日に発売の予定。αNEX-5Rと比較すると、概ね1万5千円程度高価となっている。 パワーズームレンズは沈胴ボディを採用しているため、電源オフ時には長さが29.9mmとなる。既存の18-55mmの半分の長さであり、焦点距離が広角側にシフトした点も含め魅力あるレンズに仕上がっている。

ソニー E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS (11月16日発売予定)

ソニー E 10-18mm F4 OSS (11月16日発売予定)

ソニー E 35mm F1.8 OSS (12月発売予定)

(2012年10月30日 記) |

独断 デジカメ対決! ☆ vs 富士フイルム X-E1 ☆ vs ニコン 1 V2 ☆ vs パナソニック LUMIX DMC-G5 |

【厳選レビュー記事】◎デジカメWatch 【新製品レビュー】ソニーNEX-62012年12月 3日 桃井一至

◎ASCii ソニー「NEX-5R」&「NEX-6」の画質を徹底チェック!2012年11月29日 周防克弥

◎ITmedia アプリで進化、カメラらしさも兼ね備えたニューカマー ソニー「NEX-6」2012年11月15日 mi2_303

◎デジカメWatch 写真で見るソニーNEX-62012年11月 8日 武石修

◎AVWatch ソニー、無線LAN搭載ミラーレス「NEX-6/5R」11月発売2012年10月30日 山崎健太郎

◎デジカメWatch ソニー、無線LAN・アプリ機能搭載の「NEX-6」2012年10月30日 折本幸治

◎デジカメWatch ソニー、「NEX-6」を海外発表。NEX-7と同じEVF搭載2012年 9月12日 編集部

|

【ソニー αNEX-6 基本仕様】

ソニー αNEX-6 メーカー製品仕様のページ |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||