|

|

| トップページ > デジカメ徹底レビュー > ペンタックス PENTAX K-50 > ペンタックス PENTAX K-50 |

特集 K-50

ペンタックス K-50 ~エントリークラスの新型デジタル一眼レフ |

|

ペンタックス K-50

by Inaba Kunio

エントリークラスの新型デジタル一眼レフ

評価:5.0

|

|

1.ペンタックス K-50の位置づけと概要デザインを一新した新型デジタル一眼レフペンタックスから新型デジタル一眼レフ、K-50が発売開始となりました。位置づけ的には2012年6月に登場したK-30の後継機にあたり、エントリークラスの製品と言えます。しかし、防塵防滴構造のボディや視野率100%の光学ファインダー、1/6000秒まで対応のシャッターなど「エントリークラス」と言うよりは、むしろミドルクラスに近いカメラであると思います。→発売前の記事「一口レビュー:エントリークラスの新型一眼レフ」はこちら。

K-50(左側)とK-30(右側)。ボタンやダイヤル等のインターフェースは基本的に共通していますが、デザインは大きく変わりました。

上記記事でも触れましたが、K-50の特徴は次の通りです。

K-50の魅力は?ペンタックスのデジタル一眼レフは、コストパフォーマンスに優れたものが少なくありません。間違いなくK-30もそうした機種の一つであり、価格的にはエントリークラスであるものの、他社ミドルクラス製品と互角に勝負できる実力を持っています。カラーバリエーションへの対応を含め、市場での反応も決して悪くはなかったようですが、だからこそ「もう少し普通のデジタル一眼レフに近いデザインであれば」という声も少なからず聞こえてきました。今回、K-30がK-50にブラッシュアップされることで、ユニークなデザインではなく、カメラの持っている実力が評価されやすくなったと思います。とくにすべてのキットレンズが簡易防滴対応となりましたので、アウトドアでの使い勝手も向上しています。 それでは、新型デジタル一眼レフ、K-50の実力をテストしてみます。

2.ペンタックス K-50を開封し外観をチェックペンタックス K-50を開封するペンタックスの新型デジタル一眼レフK-50が発売開始となりました。販売形態は、ボディ単体の他に、DAL18-55mmF3.5-5.6AL WRがセットになったレンズキットと、さらにDAL50-200mmF4-5.6ED WRもセットになったダブルズームキット、DA18-135mmF3.5-5.6ED AL WRがセットになった18-135WRレンズキットが用意されています。販売開始時点の実売価格は、ボディ単体で6万円台後半、レンズキットで7万円前後、ダブルズームキットで7万円中頃、18-135WRレンズキットは10万円台となっています。付属しているレンズが変わっているなどの違いはありますが、概ねK-30登場時の価格と同等レベルであると思います。 今回は、2本のキットレンズをチェックするため、ダブルズームキットを購入しました。購入機のボディカラーはいつも通りブラックですが、K-50はボディカラー20色Xグリップ6色のカラーバリエーションに対応していますので、時間に余裕がある方はオーダーカラーも検討されると良いと思います。

K-50ダブルズームキットのパッケージ。カメラ本体と2本のレンズが入っていますが、サイズ的にはコンパクトな印象を受けました。

蓋を開けると、製品保証書や取扱説明書が目に入ります。その下にカメラボディ等が格納されています。ボディ中央部がカメラ本体で、右側に2本のズームレンズが入っています。

K-50の付属品。左上から使用説明書、ソフトウエア(CD-ROM)S-SW13、単3形電池ホルダー D-BH109、単3形リチウム電池4本、USBケーブル

I-USB7、ストラップ O-ST132。この他にもホットシューカバーFK、ボディマウントカバーがボディに装着されています。 ペンタックス K-50の本体をチェック

ボディ前面。基本的な構造はK-30と同じですが、デザインは大きく変わりました。K-30の直線を多用したものから、より一般的なデジタル一眼レフに近いものへと変わっています。K-30のデザインは好き嫌いが分かれる部分がありましたので、オーソドックスなK-50の方が万人受するかもしれません。

液晶モニター側。親指のグリップ部分の処理が変わりましたが、ボタンやダイヤル等もK-30のものを踏襲しています。液晶パネルも3型92万ドットと同じです。

ボディ上面。ペンタ部の飛び出し部分が小さくなっています。K-30ではモードダイヤルの右側にPENTAX K-30のロゴが印字されていましたが、K-50では省略されました。

ボディ底面。三脚用の穴はレンズ光軸上に置かれています。K-30と同様、K-50もフィリピン製です。

ボディ左側面。右側に外部接続端子が置かれています。ボタンやレバーのレイアウトもK-30と同じです。

ボディ右側面。メモリーカードスロットとレリーズ端子が配置されています。

ペンタ部のPENTAXロゴ。刻印された中に白いインクが流されています。

K-50のペンタ部はK-30ほどではないものの、やはり上部が前に飛び出すデザインとなっています。

K-30のペンタ部。デザイン上の特徴となっていました。

左肩にあるK-50のロゴ。K-30のものと比べると、やや控えめな印象を受けます。

グリップ部の付け根にはSRのロゴが入っています。これはSR(Shake Reduction)の意味で、手振れ補正機能内蔵を示すものです。

レンズマウント口。クイックリターンミラーが見えます。上部に見えるのはファインダースクリーンで、標準ではナチュラルブライトマットⅢが装着されています。これ以外にもスケールが入ったものや全面マットのものなどがオプションとして用意されています。

マウント基部にはフラッシュポップアップボタンやRAW/Fxボタンが設けられています。これもK-30と同じです。

内蔵フラッシュをポップアップさせた状態。GN12で28mmの画角(35mm換算)をカバーしています。これもK-30と同じです。

ストロボをポップアップさせた状態。ボディサイズの割に照射位置は高いため、レンズによるけられが発生しにくくなっています。

マウント基部にあるフォーカスモードレバー。

ボディグリップ左側にはVIDEO/PC出力端子が格納されています。ボディは防塵防滴性能のため、ゴムで水の浸入を防ぐ構造となっています。

グリップ部。K-30と比較するとおとなしいデザインとなりましたが、基本的な形状は同じです。グリップ部にある赤いプラスティックはセルフタイマーランプとリモコン受光部を兼ねるものです。シャッターボタンの右側に見えるランプはAF補助光用のものです。

ペンタ部の右側面にはスピーカーが置かれています。穴の形状はK-30から変更されています。

シャッターボタンの同軸に電源レバーが置かれています。K-30で追加された前ダイヤルはK-50にも搭載されました。

比較的大型のモードダイヤル。設定されている項目もK-30と同じです。前後にダイヤルが用意されているのも、エントリークラス機としては珍しいと言えます。

メモリーカードスロット。挿入口がボディ側面のため、三脚使用時にも交換が容易です。挿入口には挿入方向のガイダンスが貼付されています。

メモリーカードを挿入しつつある状態。ラベル面が手前側になります。

ボディ下部にあるケーブルレリーズ端子。カバーはゴム製で防塵防滴に配慮されています。

液晶面右側にあるメインコントロール部。K-30と同じだけでなく、ナノ一眼Q7ともほぼ一緒となっています。右下にあるのはカードアクセスランプです。

光学ファインダー接眼部。視野率100%、倍率0.92倍のペンタプリズムファインダーのため、上級機と同じ見え方です。なお、K-30と同じだけでなく、K-5IIsとも同等です。

アイカップの上にあるレバーは視度調整用のものです。出荷時にはアクセサリーシューにはカバーが装着されています。

ファインダー接眼分のアイカップFRをはずした状態。比較的容易に外すことが出来ますので、視度調整時には外した方が操作がしやすいかもしれません。

ファインダー接眼部左側にあるライブビューボタン。

ボディ底面にあるバッテリー室カバーを開いた状態。蓋部分に挿入方向のガイダンスシールが貼付されています。

バッテリーホルダーを挿入しつつある状態。標準で単三型電池に対応しているデジタル一眼レフ現行機はペンタックスだけです。

ボディ単体での重量実測値は594gでした。メーカー公表値は590gです。

単三ホルダーと電池、メモリーカードを含めた実測値は718gでした。電池やメモリーカードによって異なりますが、メーカー公表値は675gです。

ライブビュー時の液晶パネルの表示内容。右端と右上には電子水準器が表示されています。

同じ状態のファインダー像。合焦すると赤くインポーズされます。

光学ファインダー使用時には、基本的にはカメラの設定内容を表示させることになると思います。

DA50mmF1.8を装着した状態。 K-50の付属品をチェック

単3形電池ホルダー D-BH109。K-30やK-rにも対応しています。

単三電池ホルダーD-BH109はフィリピン製。なお、10のマークはリサイクルマークではなく、中国RoHS(電子情報製品汚染規制管理規則)対応表示を示すものです。これは「電子情報製品に含有する有毒有害物質の漏洩、変化、電子情報製品の使用により、環境に深刻な汚染、身体または財産に深刻な損害を与えない期限」を示したものです。この場合には、対象6物質が、閾値(鉛・水銀・六価クロム・PBB・PBDE:1000ppm、カドミウム:100ppm)を超えて含有されており、環境保護使用期限が10年であることを意味します。

付属するリチウムイオン電池エナジャイザー Ultimate Lithium。最大で1250枚の撮影が可能です。

単三電池ホルダーD-BH109に単三型ニッケル水素電池エネループを装着した状態。1900mAhで最大580枚の静止画撮影が可能です。

付属するUSBケーブル I-USB7。パソコンやプリンター等との接続に使用します。

付属するストラップ O-ST132。PENTAXのロゴは刺繍製でしっかりとしたつくりです。

付属するボディマウントカバー。軟質プラスティック製です。

ボディのマウント口にかぶせる形で装着します。 Sponsored Links 3.ペンタックス K-50の描写性能はどうか?描写力チェック1:高感度性能PENTAX K-50の基本感度はISO100で、標準ではISO51200まで設定可能です。前機種であるK-30では標準でISO12800、拡張でISO25600の設定が可能でしたので、設定幅が1段分高感度側に拡がっています。ノイズ低減方法としては、カメラ内での設定と、RAWで撮影しパソコン上での現像段階で行う方法があります。なお、カメラ内で設定した場合でも、RAWファイルのパラメータが設定されるだけで、画像自体には変更は加えられません。 カメラ内でのノイズ低減は、「高感度NR」と「長秒時NR」の2つとなります。他機種にはあまり見られない機能として、高感度NRのカスタム設定があります。これは各ISO感度別に高感度NRの設定ができる機能です。 「高感度NR」は「オフ」、「弱」、「中」、「強」と、「オート」、「カスタム」の計6種類があります。初期設定では「オート」になっています。 「長秒時NR」は、「オフ」、「オン」、「オート」の3種類があります。「オン」にすると1秒よりも低速のシャッター速度で撮影したときに常に長秒時ノイズリダクション処理がかかります。こちらも初期設定は「オート」になっています。 高感度ノイズ低減を「オフ」にしても、ISO1600まではほとんどノイズ感は感じられません。ISO3200を超えると暗部を中心にややノイズが目立ってきますが、ISO6400でも十分実用的であるように感じました。ISO12800になると、等倍ではかなりノイズが目立ってきますが、画像自体が破たんしているわけではないので、縮小して利用するのであれば十分使えるレベルであると感じました。ISO25600では、基本的には高感度ノイズ低減を「オート」等に設定することをお勧めします。 高感度ノイズ低減を「中」にすると、概ね1段分程度ノイズが低減化されます。解像感はやや低下するものの、ISO12800でもそれなりに使えるレベルとなっています。ノイズ低減を「強」にすると、ノイズ感は大きく改善されるものの、解像感の低下もやや目立ちます。ISO51200の設定も可能ですが、やはり緊急避難的な使い方になってくると思います。 以上のように、K-30よりもややノイズ感は軽減されていますが、基本的には同等レベルであると感じました。 下記のサンプルは、高感度撮影時のノイズ低減を「オフ」、「中」、「強」の3段階で各ISO感度の撮影を行ったものです。表示画像は等倍のものですので、これでもある程度傾向はわかると思いますが、クリックすると元画像も表示されますので、あわせてご参照ください。

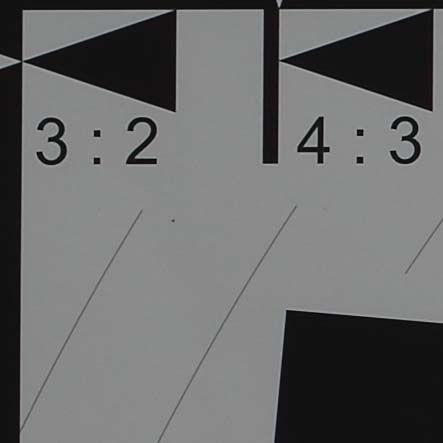

ISO100(左から「オフ」「中」「強」) 描写力チェック2:解像度PENTAX K-50イメージセンサーは有効1628万画素です。センサーとしてはK-30やK-5II/K-5IIsと同じものと思われます。今回テストしたDA50mmF1.8の結果は、絞り開放ではやや柔らかい表現ですが、単焦点レンズらしく全体に優れた解像力を示しました。1段絞ると、周辺部を含めかなり鮮明度が向上します。下記のサンプルでは、画面全体が鮮明になるF7.1のものを掲載しました。なお、視覚解像度チェック用ライン、限界解像度チェック用ラインとも、絞り開放でも2500本ラインの視認が可能です。

限界解像度チェック用のラインでは、特にモアレも発生せず、2500本まで十分視認できています。

横方向の限界解像度チェック用のラインでも、同様に2500本ラインは十分視認可能です。

画像周辺部の流れもほとんど見られません。サンプル画像ではレンズ補正機能をOFFにしていますが、歪曲収差、倍率色収差とも光学的にきれいに補正されています。

描写力チェック3:レンズ補正機能K-50にはレンズ補正機能として、ディストーション補正と倍率色収差補正が搭載されています。標準では、ディストーション補正はOFFに、倍率色収差補正はONに設定されています。下記のサンプルはDA L 18-55mmF3.5-5.6 AL WRのものですが、周辺部の収差が良好に補正されていることがわかります。 なお、RAW撮影時にはRAWデータ自体には変更は加えられませんので、現像時に補正有無の選択も可能です。 なお、他のレンズでの補正状況は各レンズのページに掲載しましたので、そちらをご参照ください。(ページ下段にリンクがあります。) 焦点距離:18.5mm(35mmサイズ換算27.5mm) 機能チェック(おまけ):連続撮影枚数仕様上で見ると、ペンタックス K-50の連写性能(連続撮影Hi時)は、

実際の撮影では、エネループ等の充電可能なニッケル水素電池を使うケースが多いと思いますので、この条件でテストを行いました。この時の連写速度は単三型リチウム電池と同じ5コマ/秒でした。 高速メモリーカード(Sandisk ExtremePro Class10 Read 95MB/s Write 90MB/s)で実際にテストすると、

4.結局、K-50は「買い」か?

独断 素晴らしい!

独断 もう一息!

Sponsored Links 付録.製品仕様からみた K-50の特長

|

|

Sponsored Links |