|

|

| トップページ > デジカメ徹底レビュー > 富士フイルム FUJIFILM X-E1 > 富士フイルム FUJIFILM X-E1 |

特集 X-E1

富士フイルム X-E1 ~富士フイルム・ミラーレスの真打登場! |

|

富士フイルム X-E1

by Inaba Kunio

富士フイルムミラーレスカメラの真打登場! レンズ交換式X100

評価:5.0

|

|

1.富士フイルム X-E1の位置づけと概要レンズ交換式 X100富士フイルムから2台目となるミラーレスカメラ、X-E1が登場しました。初代機であるX-Pro1は、実像式光学ファインダーと電子ビューファインダーを統合したハイブリッドマルチビューファインダーなど、他のカメラにはない特長をもったカメラでしたが、それだけに「一般的な」ミラーレスカメラを望む声も決して少なくはなかったように思います。今回登場したX-E1は、まさに「一般的な」「普通の」Xマウント・ミラーレスカメラであり、標準ズームレンズのリリースと合わせ、買いやすいカメラとなっています。 とくに、ボディサイズが大幅に小型化された点は、重要なポイントと言えます。サイズ的には、レンズ固定式のFinePix X100とほぼ同等サイズであり、「レンズ交換式X100」といった趣も感じさせてくれます。

上からX-Pro1、X-E1とFinePixX100。

これら3機種のサイズを単純に比較すると、X-Pro1は139.5x81.8x42.5 mm、X100は126.5x74.4x53.9 mmに対し、X-E1は129×74.9×38.3 mmと、ほぼX100と同じ大きさであることがわかります。重さも、X-Pro1の450gに対しX-E1は350g(いずれも、カード、バッテリーを含む重さ)と、100gもの軽量化がはかられています。 【X-Pro1、X-E1とFinePix X100の仕様】

X-E1の特長は?まずは、メーカーとしてどのように考えているのかを見てみたいと思います。商品企画を担当された電子映像事業部・商品部の上野隆担当課長は、BCNのインタビュー記事で、次のように答えています。

X-E1の描写性能は、基本的にX-Pro1と同じ。

それでは実際に、富士フイルムの新型ミラーレス、X-E1の実力をテストしてみます。

2.富士フイルム X-E1を開封し外観をチェック富士フイルム FUJIFILM X-E1を開封する2012年11月17日に発売開始となった富士フイルムX-E1。発売当初はボディ本体で8万円弱、18-55mmの標準ズームがセットになったレンズキットで11万円弱となっていましたが、現在は各々1~1万5千円程度廉価になっています。X-Pro1が2012年2月に登場した時の実売価格は13万円程度、現在は10万円弱ですので、X-E1は価格面でもかなり魅力を持っているように思います。 ボディカラーは、シルバーとブラックの2種類となっています。今回は、XFレンズ初のズームレンズ、18-55mmの評価を兼ねて、ブラックカラーのレンズキットを購入しました。 なお、シルバーモデルでは、軍艦部と底面パネルがシルバーに変わっているとともに、露出補正ダイヤルやシャッターボタンなど、上面に置かれている部品類もシルバーカラーとなっています。高級モデルにふさわしい丁寧なつくりであると感じました。

富士フイルム X-E1 レンズキットのパッケージ。ブラックを基調とした箱に、ズームレンズを装着したX-E1の写真が印刷されています。箱には「MADE

IN JAPAN」と明記されていました。

ケースを開けると、黒い紙製のトレーがあり、その上に取扱説明書や保証書等が載せられていました。写真に写っている黒い表紙の冊子は、XFレンズのカタログです。

トレーを取り外すと、その下からカメラ本体とレンズが顔を出します。レンズのパッケージには防湿材が入っていました。左上に見えるのは専用フードです。

ボディ本体が入っている梱包材の下には、付属品の箱があります。左右に分かれており、バッテリーチャージャーやストラップ等が格納されています。

付属品。左上より使用説明書、CD-ROM、バッテリーチャージャーBC-W126、バッテリチャージャー用ACケーブル、ショルダーストラップ、ボディキャップ、充電式バッテリーNP-W126、ストラップリングカバー、ストラップリング、ストラップリング取り付け補助具、専用USBケーブル。 富士フイルム FUJIFILM X-E1の本体をチェック

ボディ本体。ファインダーが電子ビューファインダーに変わったことにより、X-Pro1よりもかなり小型化されました。

液晶モニター側。ボタン類の基本レイアウトはX-Pro1と同様になっていますが、再生ボタンが液晶画面左側に移されるなどの変更点もあります。液晶パネルは、2.8型46万ドットのものです。X-Pro1は3型123万ドットでしたので、少々残念なところです。

ボディ上面。シャッタースピードダイヤルや露出補正ボタンなど、コントロール部分はX-Pro1と同じ。新たにストロボが内蔵されたため、X-Pro1ではレンズ光軸上にあったアクセサリーシューが右側にシフトしています。また、内蔵ストロボの位置は左側にシフトされています。FUJIFILMのロゴの右下にあるマークは、撮像センサーの位置を示すもので、マクロ撮影時などはここから被写体までの距離を測ります。

ボディ底面。基本的なレイアウトはX-Pro1と同じです。三脚用の穴はレンズ光軸からシフトした位置に設けられています。

ボディ左側面。こちら側には外部接続端子が内蔵されています。X-Pro1ではシンクロ接点が設けられていましたが、X-E1では省略されています。

ボディ右側面。X-Pro1では右側面にあった外部接続端子が、左側面に移設されています。

ハイブリッドマルチビューファインダーが一般的な電子ビューファインダーとなったため、小型化されています。デザインもシンプルで、比較的好き嫌いがない形状だと思います。

内蔵ストロボをポップアップさせた状態です。比較的高い位置で照射します。ストロボスイッチは機械式のため、電源が入っていない状態でも機能します。

内蔵ストロボを正面からみた状態。レンズ光軸から向かって右側にシフトしているのがわかります。ボディ上面の面積が狭いためやむを得ない部分はありますが、できればアクセサリーシューか内蔵ストロボのどちらかがレンズ光軸上にあればと思います。

内蔵ストロボのポップアップ基部。ストロボポップアップボタンを押すと、内蔵部左下にある爪が前に出ることでストッパーが外れ、照射部がポップアップする構造となっています。

照射部は可動式になっているため、指で照射方向を変えることも可能です。内蔵ストロボの設定を「コマンダー」にすると、スレーブ対応の外部ストロボを同調させることができます。

X-E1のマウント部。電子接点は10点でX-Pro1と同じ。マウント内径は43.5mm、外径は55mm、フランジバックは17.7mmとなっています。3爪方式のバヨネット爪内径は、実測で約40mmでした。

向かって右側にある機種名X-E1。X-Pro1ではここにファインダーがあったため、ボディ上面に記載されていました。刻印の中に白いインクが流されています。ボディ表面の処理を含め、高級感を感じます。なお、右側に見える耳はストラップ取付部です。ここに付属の三角環とカバーを装着します。三角環方式では、ボディの取り回し自由度が高くなります。

右下にあるフォーカスモード切換レバー。S(シングル・オートフォーカス)、C(コンティニュアス・オートフォーカス)、M(マニュアルフォーカス)の切換を行います。X-Pro1と同じです。

レンズ着脱ボタン。このボタンを押すと、マウント上にあるピンが下がり、レンズの取り外しが可能となります。基部が太いレンズとの干渉を避けるためか、ボタンの高さが変えられています。このあたりもX-Pro1を踏襲しています。

グリップの右上に見えるランプは、AF補助光とセルフタイマーランプを兼ねるもの。

右手部分には大型のグリップが装着されています。取り外しはできませんが、ホールド感がかなり向上します。

液晶モニター右側のメインコントロール部。X-Pro1では再生ボタンがあった位置にスピーカーが設置されています。

液晶左側にあるボタン類。再生ボタンがこちら側に移設されましたが、それ以外はX-Pro1と同じです。

電子ビューファインダー接眼部。X-Pro1の電子ビューファインダーは0.47型144万ドットでしたが、X-E1では0.5型236万ドットのものに換装されています。また、液晶パネルから有機ELパネルに変わったため、反応速度も向上しています。現行の電子ビューファインダーの中ではトップレベルの見え方を実現しています。

接眼部の横にある視度調整ダイヤル。X-Pro1では構造上、内蔵されていませんでしたので、X-E1の進化点の一つだと思います。

ボディ上面のロゴ。FUJIFILMのロゴはプリントのように見えますが、刻印された中に白いインクが流されています。

標準接点を内蔵したアクセサリーシュー。その前にある2つの穴はステレオマイクです。

軍艦部右側のコントロール部。基本的なレイアウトはX-Pro1を踏襲しています。シャッターボタン上にあるレリーズケーブル用の溝も省略されていません。

X-Pro1では右側面にあった外部接続端子が、ボディ左側面に移されています。上から、マイク/リモートレリーズ端子、HDMIミニ端子、USB端子となります。マイク/リモートレリーズ端子はX-E1で新設されたものです。

ボディ底面のバッテリー室カバーを開いた状態。バッテリーとメモリーカードの挿入方向等のガイダンスが表示されています。このあたりの構造も、X-Pro1と同じです。

バッテリーとメモリーカードを挿入しつつある状態。メモリーカードはラベル面がボディ前面側になります。

液晶モニターを表示させた状態。電子水準器やヒストグラム表示などにも対応しています。表示内容はX-Pro1を踏襲しています。表示内容は、ユーザー側で設定することも可能です。

液晶モニターをINFO表示させた状態。画面の切換は、液晶モニターの右下にある「DISP BACK」ボタンを押して行います。

標準ズームを装着した状態。ミラーレスカメラですが、重厚感と存在感を感じさせてくれます。 富士フイルム FUJIFILM X-E1の付属品をチェック

付属するバッテリーチャージャーBC-W126。NP-W126の充電には、最大で約150分かかります。

充電には、付属するメガネケーブルを用います。写真は、チャージャー側のケーブル接続部。

付属するメガネケーブル。国によって、このケーブルが差し替えられます。

バッテリーパックNP-W126。7.2V 1200mAhで、静止画で約350枚の撮影が可能です。

付属するストラップリング。同梱されている取り付け補助具を使って、カメラ側面の取付部に装着します。

金具がボディにすれないよう、ストラップリングカバーも付属します。ストラップを取り付けるときには、黒い面がカメラ側になるようにはめ込みます。

ストラップ取付金具をボディに装着するための取付具。このあたりは好みの問題ですが、ニコンやキヤノンのように最初から装着されている方が望ましいかもしれません。

付属するUSBケーブル。パソコンやプリンターとの接続に使用します。

付属するショルダーストラップ。ロゴは印字ですが、しっかりとしたつくりとなっています。

マウント部に装着されているボディキャップ。

ボディキャップの裏面には爪がつけられており、マウント部のバヨネットを活用して装着する構造となっています。 Sponsored Links 3.富士フイルム X-E1の描写性能はどうか?描写力チェック1:高感度性能富士フイルム X-E1の基本感度はISO200で、標準ではISO6400まで設定可能となっています。さらに拡張設定では、低感度側がISO100まで、高感度側はISO25600まで拡げることができます。ただし、拡張設定の場合にはJPEGでの撮影となります。ノイズ低減処理方法としては、カメラ内で設定する方法と、RAWで撮影しパソコン上での現像段階で行う方法とがあります。なお、カメラ内で設定した場合でも、RAWファイルには変更は加えられませんので、後から編集することも可能です。 カメラ内でのノイズ低減は、「ノイズリダクション」と「長秒時ノイズ低減」の2つがあります。どちらも、撮影メニューの中で設定可能となっています。 「ノイズリダクション」は高感度設定時に発生するノイズを低減するもので、「弱(-2)」、「やや弱(-1)」、「スタンダード(0)」、「やや強(+1)」、「強(+2)」の5種類が設定可能となっています。工場出荷時の初期設定は「スタンダード」です。 「長秒時ノイズ低減」は、「ON」と「OFF」のどちらかに設定します。「ON」にすると、撮影後処理に時間がかかる場合があります。こちらの工場出荷時の初期設定は「ON」となっています。 このあたりの設定は、基本的にX-Pro1と同じです。 今回のテスト結果は、高感度性能はX-Pro1とほぼ同じとなりました。 ISO1600までは、ノイズリダクションを「弱」にしたままでもほとんどノイズ感は感じられないため、常用とすることも可能です。ISO3200になると、暗部を中心にわずかにノイズが目立ち始めますが、ISO6400までならそれほど目立ちませんので、十分活用できるノイズレベルであると思います。 ISO12800以上は、急激にノイズが増えるとともに解像感の低下も認められますが、画像自体は破たんしないため、縮小するなど使い方によっては活用可能です。 ノイズリダクションを「スタンダード」にすると、さらに1段程度、ノイズ感が軽減されますので、基本は初期設定のまま活用することをお勧めします。 ノイズリダクションを「強」にすると、ノイズは明らかに低減するものの、やはり解像感も悪化します。このあたりについては、使い方を十分検討する必要があると感じました。 下記のサンプルは、高感度ノイズリダクションを弱、スタンダード、強の3段階で各ISO感度の撮影を行ったものです。表示画像はほぼ等倍のものですが、クリックすると元の全体画像も表示されますので、あわせて参照していただければと思います。

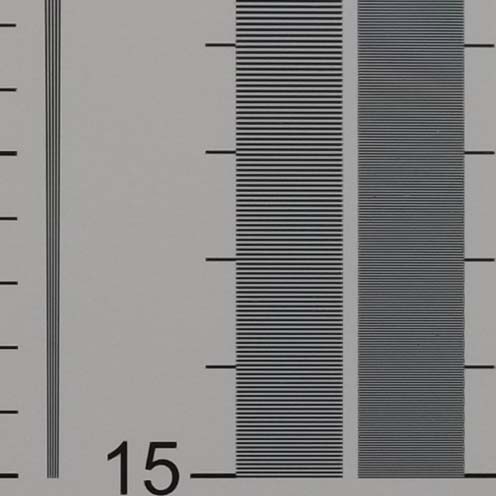

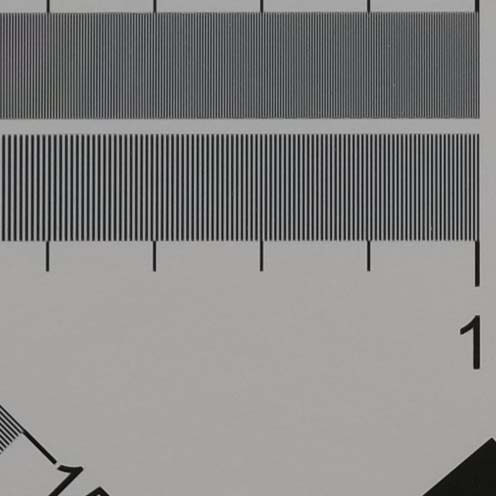

ISO100(左から「しない」「標準」「強め」) 描写力チェック2:解像度FUJIFILM X-E1のイメージセンサーは、X-Pro1と同じ有効1630万画素です。今回テストに使用したFUJINON XF18-55mmF2.8-4 R LM OISは、XFシリーズ待望のズームレンズであり、とくに画像中心部では絞り開放から素晴らしい解像力を示しました。画像周辺部については、広角端ではやや柔らかい描写ですが、絞っていくにつれて徐々に鮮明度があがっていきました。概ね3段程度絞ると、周辺部も含め鮮明な画像となります。 画像種変部は、望遠側に移るにつれ、徐々に鮮明度が上がりますので、標準域よりも望遠側であれば、絞り開放でもしっかりとした画像となります。 今回のテストでは、広角端で開放から3段絞ったF8.0のもので確認を行いました。視覚解像度チェック用ライン、限界解像度チェック用ラインとも、余裕をもって2500本ラインの識別が可能であり、イメージセンサーの画素数を活か実力を持ったレンズであると思います。

限界解像度チェック用のラインでは、2500本まで楽々と視認できています。モアレもほとんど発生していません。

横方向の限界解像度チェック用のラインでも、同様に2500本域まで余裕をもって視認できています。

Sponsored Links 4.結局、富士フイルム X-E1は「買い」か?独断 素晴らしい!

独断 もう一息!

Sponsored Links 付録1.製品仕様からみた X-E1の特長

Sponsored Links 付録2.発売前のファーストレビュー【一口コラム】 EVFを搭載した小型モデル富士フイルムより、新型ミラーレスカメラX-E1が正式リリースとなった。国内での発売は未定だが、米国でのボディ単体価格は999.95ドル、同時発売となるXF 18mm-55mm F2.8-4とのキットが1,399.95ドルであり、単純に80円換算すると8万円、11万2千円となる。現在のX-Pro1の価格が12万円前後であることを考えると、かなり思い切った値付けのように感じる。X-E1の一番の特徴は、X100とほぼ同じサイズに小型化したという点である。X-Pro1では、ハイブリッドマルチビューファインダーの構造上、どうしても高さを中心にボディが大きくなった。今回、「一般的な」電子ビューファインダーに置き換えることで、レンズ交換式であるにもかかわらずほぼX100と同等サイズとなっている。なお「一般的な」と表現したが、X-E1に搭載される電子ビューファインダーは0.5型236万ドットの大型高精細タイプであり、ソニーαNEX-7と同様に既存電子ビューファインダーの中ではトップレベルの見え方となる。

X-E1(左側)とX-Pro1(右側)。ハイブリッドマルチビューファインダーが電子ビューファインダーに置き換えられたことで、高さ、幅とも大幅に小型化された。

X-E1(左側)とX-Pro1(右側)。背面側のインターフェース関係は、ほぼX-Pro1を踏襲していることがわかる。なお液晶パネルは、3型123万ドットからX100と同じ2.8型46万ドットにダウングレードされている。

X-E1(左側)とX-Pro1(右側)。上面のレイアウトもほぼ同様だが、X-E1では新規にフラッシュが内蔵された。

【X-E1とX-Pro1、FinePix X100の比較】

仕様を比較すると、サイズはX100と同等である一方で、カメラとしての基本性能はX-Pro1を踏襲していることがわかる。X-Pro1のハイブリッドマルチビューファインダーも素晴らしいが、それと引き換えに大幅な小型化が図られているので、X-E1もX-Pro1に劣らず人気機種となるだろう。

X-E1(左側)とX100(右側)。レンズ交換式と固定式の違いはあるが、サイズ的にはほぼ同等である。内蔵フラッシュは固定式からポップアップ式に変更された。

また、今回2本のレンズがリリースされた。以前に発表されたロードマップ通りであるが、初めてズームレンズがリリースされることになり、他のレンズ交換式カメラと同じ土俵で戦えるカメラに仕上がっている。国内での発売時期と価格が気になるが、富士フイルムの本気度が伝わってくるカメラだと思う。

XF18-55mmF2.8-F4 R LM OIS(左側)とXF14mmF2.8R(右側)。米国での推定小売価格は699.95ドルと899.95ドル。80円で換算すると、5万6千円と7万2千円となる。

2012年6月26日時点のレンズロードマップ。2013年までに10本のレンズがリリースされる。 (富士フイルム サイトより) (2012年9月6日 記) 9月18日、国内でも正式発表された。発売は11月上旬の予定で、本体は9万円前後、XF 18-55mm F2.8-4 R LM OISが付属するレンズキットは13万円前後の見込みとなっている。この価格から推測すると、発売時点でもほぼ海外価格と同等でリリースされそうだ。 (2012年9月18日 記) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

独断 デジカメ対決! ☆ vs ソニー αNEX-6 ☆ vs パナソニック LUMIX DMC-G5 |

【厳選レビュー記事】◎ITmedia 小型軽量になった高精細描写のフィルムカメラ風ミラーレス――富士フイルム「FUJIFILM X-E1」2012年12月 5日 永山昌克

◎デジカメWatch 【新製品レビュー】FUJIFILM X-E12012年11月22日 礒村浩一

◎デジカメWatch 写真で見るFUJIFILM X-E12012年10月17日 武石修

◎デジカメWatch 「FUJIFILM XF1」「FUJIFILM X-E1」発表会レポート2012年10月 9日 武石修

◎デジカメWatch 【フォトキナ】インタビュー:新“X”シリーズ「X-E1」「XF1」を発表した富士フイルム2012年 9月22日 本田雅一

◎デジカメWatch 【フォトキナ】富士フイルム、「X-E1」「XF1」の説明会を開催2012年 9月21日 武石修

◎デジカメWatch 富士フイルム、レンズ交換式デジカメ「X-E1」を海外発表2012年 9月 6日 編集部

|

【富士フイルム X-E1 基本仕様】

富士フイルム X-E1 メーカー製品仕様のページ |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||