|

|

| トップページ > デジカメ徹底レビュー > ペンタックス PENTAX K-01 > ペンタックス PENTAX K-01 |

特集 K-01

ペンタックス K-01 ~新しい切り口のKマウントミラーレス |

|

ペンタックス K-01

by Inaba Kunio

新しい切り口のKマウントミラーレスカメラ

評価:5.0

|

|

1.ペンタックス K-01の位置づけと概要ミラーレスへの新たな切り口ミラーレスカメラのメリットは、大まかに言えば2点となる。まず第一は、ミラーボックスと光学ファインダーをなくすことでの小型・軽量化であり、第二にコスト削減による廉価化となる。今まで市場に出てきたミラーレスカメラは、どちらかといえば前者の「小型・軽量化」を前面に打ち出したものが中心であった。これに対し、後者の廉価化にフォーカスをあてた製品は、今回登場したK-01が最初となる。もちろん、メーカーとして「コスト削減」を強く訴えることはしておらず、また発売開始時の想定価格も、標準ズームの付いたレンズセットで6万円台と、目を引くものにはなっていない。しかし、K-01がどこまで値段を下げるのか、下げられるのかについては、おそらく業界全体がかたずをのんで見守っているだろう。現行エントリーモデルであるK-rレンズキットの価格推移をみると、発売開始時点の2010年10月は概ね7万円前後であったが、半年後の2011年4月には、4万円強で販売する店舗も出現した。その後は年初の一時期を除き、ほぼ安定的に推移をしており、現時点ではモデル末期ということでの品薄感も加わって、5万円台の価格となっている。 他方で、ミラーレスカメラでは、イメージセンサーの大きさが異なるため単純には比較できないものの、現行世代モデルのレンズキットで実売価格が3万円を切っているものも出てきている。おそらく、K-01の着地点もこのあたりに落ち着いていくのではないだろうか。

ミラーボックス内は当然ながら空洞となっている。電源をオフした状態では、イメージセンサー保護のためシャッター幕が閉じている。 特長1:デジタル一眼のレンズをそのまま活用K-01の一番の特徴は、既存のKマウント用レンズが、アダプターなしにそのまま使えるという点である。イメージセンサーのサイズも同じAPS-Cサイズのため、画角もまったく同じとなる。つまり、K-5などで構築されたシステムの中にK-01を組み込んだとしても、なんの違和感や不都合もない。また、K-01と一緒に発売されるDA40mmF2.8XSレンズは、逆にK-5などのデジタル一眼レフでも使用可能である。レンズとボディとの間には、現時点では相互の互換性があることになる。 2月に開催されたCP+2012では、K-01専用レンズの展示もされており、今後ミラーボックス部分の空間を活用し、マウント内にレンズの後玉部分を格納させることによるレンズの小型化も期待できる。そうしたレンズが既存のKシリーズカメラで使用できるかどうかは全く不明だが、場合によってはミラーアップなどにより装着できる可能性があるかもしれない。 特長2:K-5に準じた画質K-5とK-rが登場したのは2010年10月であり、この約1年半は決して短い期間ではない。イメージセンサー技術の向上により、K-01の画質は、ほぼK-5に準じたものとなっている。それは、単に有効画素数が1628万画素となっただけでなく、高感度性能やダイナミックレンジの表現力を含め、確実に進化していると言えるだろう。実際の描写性能は、この後のレビュー記事を参照してもらいたいが、文句なくミラーレスカメラでトップレベルとなっているとともに、デジタル一眼レフに準じた実力を発揮している。 特長3:ボディ本体はエントリークラス一方で、カメラ本体としての基本性能は、エントリークラスに特徴的な中身となっている。そもそも光学ファインダーを搭載していないこともそうだが、たとえばシャッタースピードを見ても、最高速度は1/4000秒にとどまる。K-5の1/8000秒はもちろんのこと、K-rの1/6000秒と比べても仕様面では下まわっている。今後、K-rの後継機種が新たに登場する可能性もあるが、K-01はデジタル一眼レフカメラ市場が消耗戦に突入したとしても、十分生き残れるだけのシェイプアップされたカメラに仕上がっていると言えるだろう。 【K-01とK-rの比較】

ペンタックスが取った「既存のデジタル一眼レフからミラーとファインダーを取り除く」という手法は、もしかするとパンドラの箱を開けたことになるのかもしれない。その記念すべき第一号であるK-01のデザイン面でマーク・ニューソン氏を起用したのは、ペンタックスとしての決意の表れではないだろうか。 それでは早速、新たなミラーレスカメラ「K-01」の実力をチェックしたい。

2.ペンタックス K-01を開封し外観をチェックペンタックス PENTAX K-01を開封するK-01は、マーク・ニューソン氏のデザインにより、ブラックボディにブラックグリップ、ブラックボディにイエローグリップ、ホワイトボディにブラックグリップ、の3モデルが提供されている。どのモデルも、写真で見るよりも実物の方が魅力的である。この機種ならではのイエロー&ブラックと迷ったが、既存レンズの使いまわしを考え、結局ブラック&ブラックを選択した。見た目は小さいが、実際に手に取ると、ずっしりとした重さを感じる。

K-01レンズキットのパッケージ。パッケージもマーク・ニューソン氏のデザインによるものかもしれない。

ケースを開けると、上段に取扱説明書などが入っており、その下にカメラボディやアクセサリー類が格納されている。40mmレンズは右側の段ボールの中に入っていた。

パッケージ内に同梱されている付属品関係。左上より取扱説明書、ソフトウェアCD-ROM、USBケーブル、ストラップ、バッテリーパックD-LI90P、バッテリー充電器D-BC90P。 バッテリー関係をチェック

バッテリーパックD-LI90PはK-5やK-7と共通のもの。容量は1860mAhで、満充電では静止画540枚の撮影が可能。

バッテリー充電器D-BC90P。充電には約320分必要。

コンセントに接続するためには、同梱されているメガネケーブルが必要。取り回しの自由度は高いが、、できればウォールマウントアダプターが同梱していると、持ち運びがぐっと楽になる。 ペンタックス K-01の付属品をチェック

専用のUSBケーブル。パソコンとの接続に使用する。

専用ストラップが同梱されている。布製だが高級感がある。マーク・ニューソン氏のデザイン。

同梱されているボディキャップはかぶせ式のもので、軟質プラスティックで作られている。

ボディキャップの裏側。バヨネット式の方がしっかりと装着できるが、実際の運用では40mmレンズがボディキャップの役割りを果たすことになるかもしれない。 ペンタックス K-01の本体をチェック

ボディ正面。直線を基調としたデザインであり、マウント口が向かって右側に大きくシフトしている。デジタルカメラならではのデザインである。マウント左下にあるのは、レンズ取り外しボタン。グリップ部にあるのは、セルフタイマー用ランプ。

ボディ背面液晶側。液晶パネルは3型92万ドットのもの。表面はグレア処理がされており、見栄えはするがやや写りこみが大きく感じた。

ボディ上面。二つのダイヤルとシャッターボタンと同軸の電源スイッチ、赤と緑のボタンが印象的である。なお、グリーンボタンはプレビューなどの機能を割り振ることができるもの。ちょっと遠いので押しにくいかもしれない。

ボディ底面。バッテリー室の下にはマーク・ニューソン氏のサインが印字されている。三脚用穴はレンズ光軸上に設置されている。K-01はフィリピンで組み立てられているようだ。

ボディ左側側面。この角度からのルックスも直線が主体となっている。表面にはゴムが貼付されている。

ボディ右側側面。うまくデザインされているが、グリップ部ゴムの後ろ側はメモリーカードや外部接続端子のカバーとなている。

ボディマウント部分。ミラーボックス内は空洞となっている。デジタル一眼レフに例えると、常時ライブビュー状態となるため、オートフォーカスモジュールやAEモジュールも不要となる。

光学ファインダーが搭載されていないため、デジタル一眼レフでファインダースクリーンが設置されているミラーボックス上面は、単に反射防止用の処理がされているだけである。

左側グリップの下部にはマイク用端子が設置されている。

カバーを開くと、端子が顔を出す。なお、この端子カバーもゴム製。

カメラの第二の顔とも言うべき右側軍艦部。二つのダイヤルとシャッタースイッチ周りは金属製。ストラップ用金具も含め、きちんとデザインが施されている。モードダイヤルにストッパーはないが、クリック感はやや硬めのため、誤操作はしにくいだろう。

ボディ前面にはロゴが印字されている。その右にあるのは、AF補助光ランプ。

右側グリップ部は、メモリーカードや外部接続端子のカバーを兼ねている。カバーの材質はゴム製。

カバーを開くと、外部接続端子等が顔をあらわす。メモリーカード部分にアクセスするためには、PULLと印字された部分を手前に引っ張り開く必要がある。メモリーカード部分を二重カバーとしたのは、外部カバーが軟質素材のため、不用意に押されてカードが飛び出すことを防ぐためだろう。

メモリーカード用の内側カバーを開いた状態。カバー内にメモリーカードの挿入方向ガイダンスが印字されている。

メモリーカードを挿入しつつある状態。完全に挿入したのちに、メモリーカード用カバーをもとに戻す必要がある。

右側コントロール部。基本的なインターフェースは一般的なものとなっている。ISOボタンの上にあるのは、メモリーカードのアクセス状態表示ランプ。

光学ファインダーがないため、内蔵ストロボのみが格納されている。アクセサリーシューにはカバーが装着されている。

アクセサリーシューのカバーを外したところ。接続端子は標準のものとなっている。

内蔵ストロボのポップアップボタン。電気式のため、電源が入っていない状態では機能しない。

ボディ底面のバッテリーカバーを開いたところ。ここにはバッテリーのみが格納される。

バッテリーを挿入しつつある状態。バッテリー室の蓋に挿入方向のガイダンスが表示されているが、どちらの向きで入れたらよいのか少々わかりにくい。

電源を入れるとシャッター幕が開きイメージセンサーが露出する。コンパクトカメラと同様に、常時ライブビューモードとなる。

内蔵ストロボをポップアップした状態。かなり高い位置まで上がっている。 動作速度をチェック

電源をONにして、オートフォーカス動作をさせ、Jpegで6コマ/秒の連写をしたもの。DA40mmF2.8XSは、やや動作音が大きい。

電源をONにして、オートフォーカス動作をさせ、RAW+Jpegで3コマ/秒の連写をしたもの。6枚目を超えたあたりから連写速度が低下する。 Sponsored Links 3.ペンタックス K-01の描写性能はどうか?描写力チェック1:高感度性能K-01の基本感度はISO100で、ISO12800まで設定可能となっている。拡張設定では、さらにISO25600までの設定が可能である。ノイズ低減処理のやり方としては、カメラ内での設定と、RAWで撮影しパソコン上での現像段階で行う方法がある。カメラ内でのノイズ低減は、「高感度ノイズリダクション」と「長秒時ノイズリダクション」の2つがある。どちらも、撮影メニューの中で設定可能である。 「高感度ノイズリダクション」は「オフ」、「弱」、「中」、「強」の4種類があり、これを自動で切り換える「オート」や、ISO感度ごとに設定できる「カスタム」も加えると、計6種類から選択することになる。基本的には、初期設定である「オート」のままで良いだろう。 「長秒時ノイズリダクション」は、「オート」と「オン」、「オフ」の3種類がある。これも基本的には初期設定の「オート」で良いが、「オン」にすると1秒以上のシャッター速度で撮影すると長秒時ノイズリダクションがかかる。 K-rと比較すると画素数は増えているものの、結果は良好であった。ISO1600までは、ノイズリダクションを「オフ」にしたままでもほとんどノイズ感は感じられない。ISO3200になると、暗部を中心にノイズが出始めるが、それでも常用可能なレベルにとどまっている。ISO6400以上になると、急にノイズ感が出てくるが、使い方によっては活用できるノイズの出方になっている。ISO25600は、基本的には緊急避難的な使い方になるだろう。 高感度ノイズリダクションを「中」や「強」にすると、ノイズはかなり減るものの、やや解像感の低下も感じられる。基本的には「オート」での撮影で良いと思う。なお、さすがにISO25600では、ノイズリダクションを「強」にしても、それなりのノイズ感がある。 下記のサンプルは、高感度ノイズリダクションをオフ、中、強の3段階で各ISO感度の撮影を行ったものである。表示画像は縮小画像なので、クリックすると表示される元画像でも比較をしてほしい。

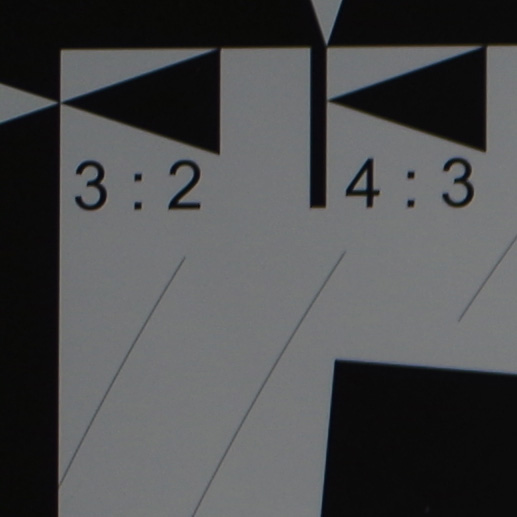

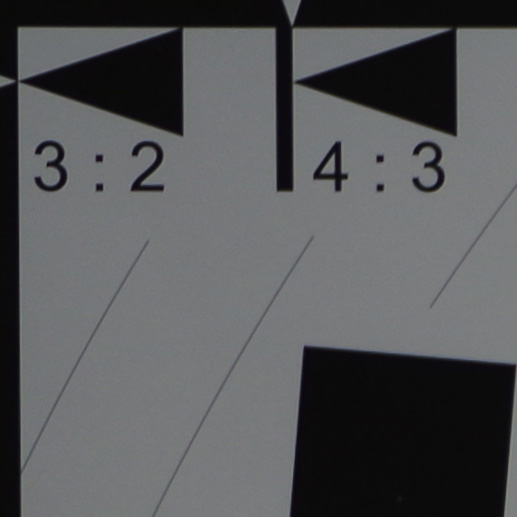

ISO100(左から「オフ」「中」「強」) 描写力チェック2:解像度K-01のイメージセンサーは有効1630万画素である。今回テストしたDA40mmレンズの結果は、基本的に絞り開放から優れた解像力を示した。このレンズは、2段絞ると、周辺部を含めさらに解像力が向上したため、開放絞りF2.8から2段絞ったF5.6のもので確認を行った。視覚解像度チェック用ライン、限界解像度チェック用ラインとも、2500本ラインを超えており、しっかりした解像力といえるだろう。

描写力チェック3:収差補正機能K-01には、装着するレンズの特性にあわせて、歪曲収差と倍率色収差を補正する機能が搭載されている。今回使用した40mmレンズは、標準域の単焦点レンズということでもともと描写性能は高い。それでも、絞り開放時の周辺部の描写結果を見ると、この機能が有効に機能していることがわかる。 両方の収差補正をOFFにしたもの。倍率色収差を確認することができる。  両方の収差補正機能をONにしたもの。倍率色収差が補正されているとともに、やや画像が小さくなっている。 4.結局、ペンタックス K-01は「買い」か?独断 素晴らしい!

独断 もう一息!

Sponsored Links 付録1.製品仕様からみた K-01の特長

Sponsored Links 付録2.発売前のファーストレビュー【一口コラム】 Kマウントのミラーレスドイツと米国のペンタックスが、KマウントのミラーレスカメラK-01を発表した。以前から噂されていた通りだが、予想よりも早い段階でのリリースとなった。このカメラの一番の特徴は、現行Kシリーズと同じKマウントを搭載している点である。ミラーレスカメラはミラーボックスがないことから、フランジバックを短くすることができる。そのことによって、カメラの小型化を図るというのが、今までの「お約束」であった。その結果フランジバックが短くなることから、結局既存レンズは使えないということで、マウント自体も新しくされてきた。 ペンタックスは、Kマウントを踏襲した上で、レンズ光学系をできるだけマウント内に入れることにより、ミラーレスのメリットである小型化を実現した。つまり、カメラの厚さは変えずに、レンズ側で対応する、という逆転の発想である。このことによるメリットは、既存のKマウントレンズを、マウントコンバーターなしにそのまま利用できるという点にある。 こうしたアイデアは、以前にもいろいろと言われてきた。しかし、マウント内にできるだけレンズ後玉部分を格納させることによるレンズ設計上の課題や、レンズを装着しないボディ単体のサイズはミラーボックスを内蔵する一眼レフと基本的に変わらないといったことから、実際に採用されることはなかった。こうした新たなチャレンジを実行したペンタックスの姿勢は、まさに同社の社風が現れている。 今回、一眼レフからミラーボックスとファインダーを外したカメラとして、K-01が登場した。おそらく価格的にもコンパクトカメラに迫るレベルへの到達が可能であり、これこそがペンタックス・ミラーレスカメラの一番の狙いなのかもしれない。 下記にK-rとの比較を掲示した。電子ビューファインダーには外付でも対応していない点や、最高で1/4000秒までのシャッタースピードなど、K-01はエントリークラスの製品といえるだろう。とはいえ、ファインダーを省いたことによる小型化は、レンズ交換式カメラの新たな魅力を生み出している。レンズ開発のロードマップも発表されたが、今後の展開が楽しみだ。 (2月3日記載) 【CP+2012速報レポートを掲載しました。】(2月9日) 【K-01とK-rの比較】

|

独断 デジカメ対決! ☆ vs ペンタックス K-r |

【厳選レビュー記事】 ◎デジカメWatch 【新製品レビュー】PENTAX K-01

◎デジカメWatch インタビュー:ペンタックスに訊く「K-01」のこだわり

◎ITmedia 動画やHDRなどを楽しみたいレンズ資産豊富なミラーレス 「PENTAX K-01」

◎デジカメWatch ファーストインプレッション:PENTAX K-01

◎日経トレンディ ペンタックスの異色ミラーレス一眼「K-01」、実機でチェック

◎日経トレンディ ペンタックス、一眼レフ用レンズが使えるミラーレス一眼「K-01」

◎デジカメWatch ペンタックス、Kマウント採用ミラーレスカメラ「K-01」を国内発表

◎デジカメWatch ペンタックス、Kマウント採用のミラーレス機「K-01」を海外発表

◎デジカメWatch ペンタックス、Kマウントレンズのロードマップを海外発表

|

【基本仕様】

メーカー製品仕様のページ |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Sponsored Links |