描写力チェック1:高感度性能

α77II(ILCA-77M2)の基本感度はISO100で、ISO25600まで設定可能となっています。これに加えて拡張設定でISO50、ISO64、ISO80に設定することもできますが、拡張設定時には記録できる被写体輝度の範囲(ダイナミックレンジ)がやや狭くなります。前機種のα77も基本感度はISO100でしたが高感度側はISO16000まででしたので、α77IIでは2/3段設定幅が広がっています。なお、α77でも拡張設定でISO50にすることは可能でした。

ノイズ低減処理方法としては、カメラ内での設定と、RAWで撮影しパソコン上での現像段階で行う方法があります。なお、カメラ内で設定した場合でも、RAWファイルには変更は加えられません。

カメラ内でのノイズ低減は、撮影メニューの中にある「高感度NR(ノイズリダクション)」と「長秒時NR(ノイズリダクション)」の設定で行います。

「高感度NR」は「切」「弱」「標準」の3種類があります。α77では「弱」「標準」「強」の3種類でしたが、このクラスのカメラの使い方を考えると、「強」のかわりに「切」が入ったのは改良であると思います。このあたりの変更は、ほぼ同時期にリリースされたサイバーショットDSC-RX100M3と同じです。出荷状態では「標準」に設定されています。

「長秒時NR」は「切」と「入」のどちらかを選択することになります。「入」にすると、長秒時露光時に目立つ粒状ノイズを軽減するため、シャッタースピードが1秒または1秒よりも遅い時にノイズ低減処理をかけることになります。シャッター時間と同じ時間がかかりますので、タイミングを優先する場合には「切」にする必要があります。出荷状態では「入」に設定されています。

α77II(ILCA-77M2)に搭載されている有効2430万画素APS-C型イメージセンサーは、α6000に搭載されているものと同等と思われます。α77IIではトランスルーセントミラーによりAFユニット側へ約1/3の光が分離されているため、高感度性能の点では1/3段程度不利になると思われますが、実際のノイズ状況を見るとほぼα6000と同等レベルであるように感じました。

高感度ノイズ低減処理を「切」にしても、ISO1600まではほとんどノイズ感はありません。ISO3200あたりから徐々にノイズ感が出てきますが、そのままでも常用可能であると思います。ISO6400になると、ぐっとノイズが増えますが解像感の低下はそれほど大きくありません。さらにそれ以上になると、「切」では活用方法に工夫が必要であると感じました。

高感度ノイズ低減を「弱」にすると1〜2段分程度ノイズが低減化されます。ややノイズ感はあるもののISO12800でも等倍画像で活用可能であると感じました。

高感度ノイズ低減を「標準」(出荷状態)にすると、さらに1段程度ノイズ感が軽減されます。解像感の低下はあるものの、ISO25600でも活用可能なノイズレベルであると思います。

なお、拡張設定域であるISO50に設定しても実効感度はISO100のままとなり、結果としてISO100よりも1段分露光量が増えています。このあたりは私自身の設定の問題か、あるいは個体の問題の可能性もありますので、下記のサンプルを見る場合には注意してください。

下記のサンプルは、高感度ノイズ低減を「切」、「弱」、「標準」の3段階で各ISO感度の撮影を行ったものとなっています。表示画像はほぼ等倍画像ですが、クリックすると全体画像が表示されますので、あわせて比較をしていただければと思います。

サンプル画像。左下の赤枠の部分を切り出しています。

画像をクリックすると、元画像の全体が開きます。

ISO50(拡張)

(「切」「弱」「標準」)

ISO100

(「切」「弱」「標準」)

ISO200

(「切」「弱」「標準」)

ISO400

(「切」「弱」「標準」)

ISO800

(「切」「弱」「標準」)

ISO1600

(「切」「弱」「標準」)

ISO3200

(「切」「弱」「標準」)

ISO6400

(「切」「弱」「標準」)

ISO12800

(「切」「弱」「標準」)

ISO25600

(「切」「弱」「標準」)

描写力チェック2:レンズ補正機能

ソニー α77II(ILCA-77M2)にはレンズ補正機能が搭載されています。具体的には、周辺光量補正(レンズに起因する画面周辺が暗くなる現象を補正)、倍率色収差補正(レンズに起因する画面周辺部の色ずれを軽減)、歪曲収差補正(レンズに起因する画面のゆがみを補正)で、各々「オート」と「切」の設定が可能です。なお、初期値では歪曲収差補正は「切」、周辺光量補正と倍率色収差補正は「オート」となっています。いずれも、Aマウントレンズでのみ有効となります。

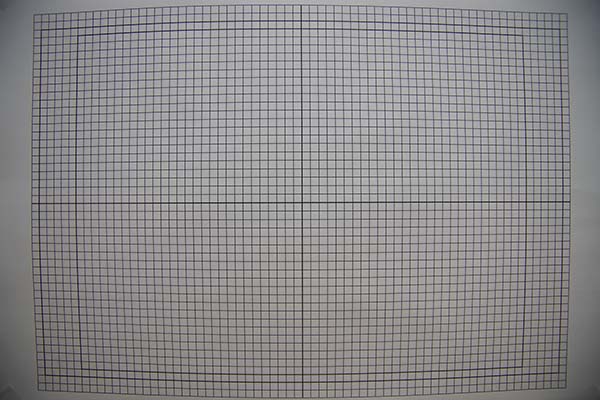

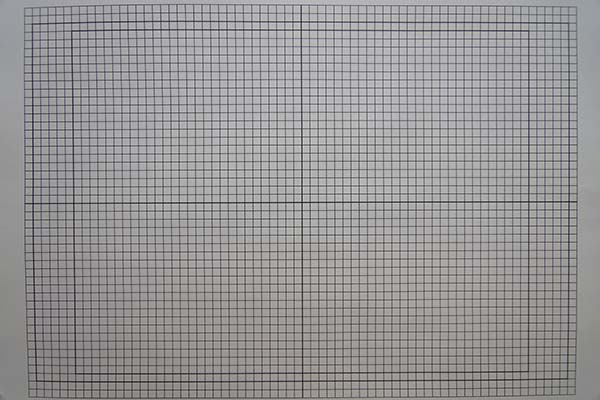

下記は、DT16-50mmF2.8 SSM SAL1650の広角端16mm域で撮影したものです。このレンズは、広角端ではやや樽型収差が大きく画面周辺部の落ち込みも見られるレンズですが、レンズ補正を「オート」にすると、それらがかなり目立たなくなります。

レンズ補正:「切」(16mmF2.8)

レンズ補正:「オート」(16mmF2.8)

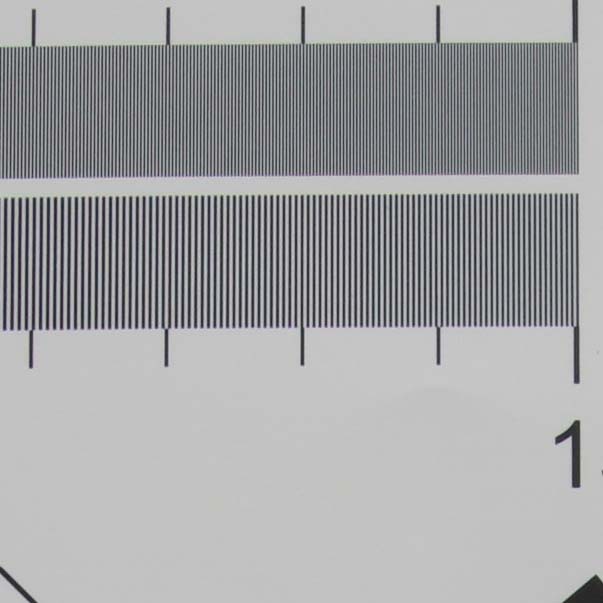

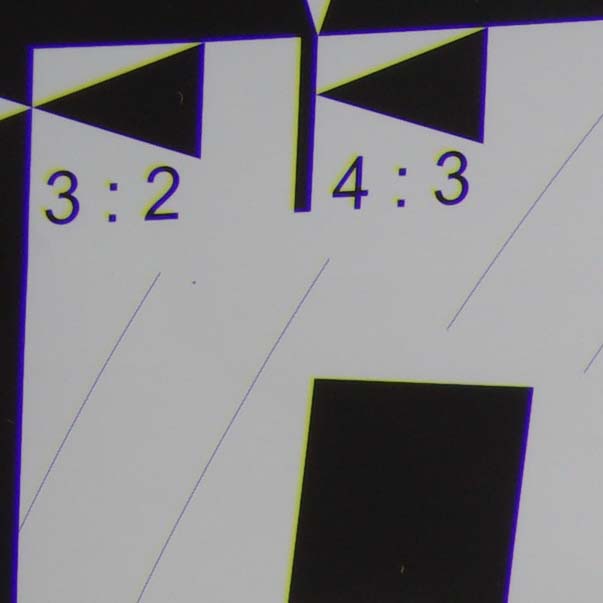

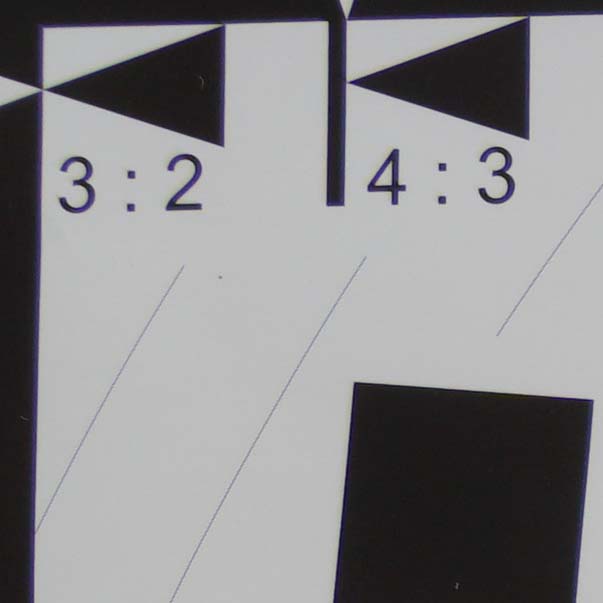

描写力チェック3:解像力

α77II(ILCA-77M2)のイメージセンサーはα6000と同じ有効2430万画素のものであり、解像力の点でも有効24メガ画素を活かした高い実力を発揮しました。APS-Cサイズであれば、まだまだ高画素化によるメリットがあることを感じます。

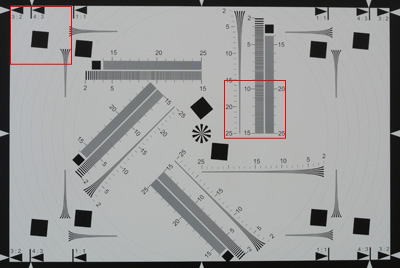

今回テストしたDT16-50mmF2.8 SSM SAL1650は、比較的コンパクトな大口径標準ズームであり、解像力の点でも単焦点レンズに準じた描写力を持っています。今回は、開放絞りF2.8から3段絞ったF8.0のもので確認を行いました。

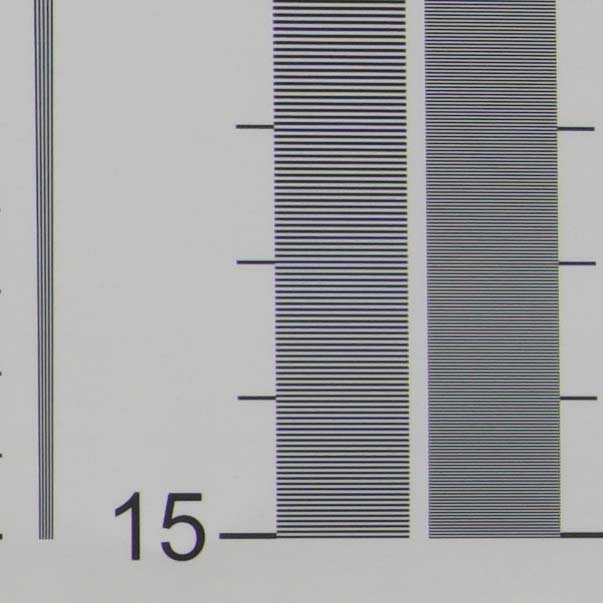

テスト結果は、視覚解像度チェック用ライン、限界解像度チェック用ラインとも、楽々と2500本ラインを超えており、イメージセンサーの画素数を活かしたしっかりした解像力といえます。

なお、下記の画像はレンズ補正機能を「切」にしたものですが、参考まで、左上の切り出し画像についてはレンズ補正機能を「オート」にしたものも掲載しました。とくに倍率色収差の補正が有効に働いていることが確認できると思います。

下記のテストチャートは、中央部と左上を切り出したものです。画像は等倍ですが、クリックすると元データ全体も表示されますので、あわせてご参照ください。

ISO12233準拠チャート。中央と左上の赤枠の部分を切り出

してある。画像をクリックすると、元画像の全体が開きます。

16mm F8.0 (35mm換算24mm相当)

参考:レンズ収差補正「オート」

機能チェック(おまけ):連続撮影枚数

ソニーによると、α77II(ILCA-77M2)の連写性能は次の通りです。

- 連続撮影優先AEモード時:最高12コマ/秒。

- 連続撮影(Hi):最高8コマ/秒。

- 連続撮影(Lo):最高3コマ/秒。

連続撮影可能枚数は次の通りです。

- 連続撮影優先AEモード時

- RAW+JPEG:25枚

- RAW:26枚。

- JPEG(エクストラファイン):53枚。

- JPEG(ファイン):60枚。

- JPEG(スタンダード):64枚。

- 連続撮影時

- RAW+JPEG:26枚

- RAW:28枚。

- JPEG(エクストラファイン):56枚。

- JPEG(ファイン):75枚。

- JPEG(スタンダード):93枚。

使用したメモリーカードは高速タイプのものです。

(SanDisk ExtremePro Class10 Read 95MB/s Write 90MB/s)

【α77IIの連写性能と連続撮影可能枚数】

|

RAW+JPEG(F L) |

RAW |

JPEG(ExtraFine L) |

JPEG(Fine L) |

連続撮影優先

AEモード |

12.6コマ/秒で25枚連写。その後は概ね1.8コマ/秒のペースで容量一杯まで連写。 |

12.6コマ/秒で28枚連写。その後は概ね2.5コマ/秒のペースで容量一杯まで連写。 |

12.6コマ/秒で55枚連写。その後は概ね1.5コマ/秒のペースで容量一杯まで連写。 |

12.6コマ/秒で62枚連写。その後は概ね3.7コマ/秒のペースで容量一杯まで連写。 |

連続撮影

(Hi) |

8.2コマ/秒で28枚連写。その後は概ね1.8コマ/秒のペースで容量一杯まで連写。 |

8.2コマ/秒で32枚連写。その後は概ね2.5コマ/秒のペースで容量一杯まで連写。 |

8.2コマ/秒で58枚連写。その後は概ね1.5コマ/秒のペースで容量一杯まで連写。 |

8.2コマ/秒で75枚連写。その後は概ね3.7コマ/秒のペースで容量一杯まで連写。 |

連続撮影

(Lo) |

3.7コマ/秒で40枚連写。その後は概ね1.8コマ/秒のペースで容量一杯まで連写。 |

3.7コマ/秒で64枚連写。その後は概ね2.5コマ/秒のペースで容量一杯まで連写。 |

3.7コマ/秒で80枚連写。その後は概ね1.5コマ/秒のペースで容量一杯まで連写。 |

3.7コマ/秒のペースで容量一杯まで連写。 |

※上記のテスト結果は、撮影環境や被写体によっても左右されます。

α77のウィークポイントの一つが連続撮影可能枚数でしたが、α77IIでは大幅に強化され、APS-Cクラスの上級機として十分な実力を備えています。

一番データ容量が大きいRAW+JPEGでも、連続撮影優先AEモードで25枚、通常の連写時であれば8.2コマ/秒のペースで28枚、3.7コマ/秒のペースでは40枚の撮影が可能です。初代では概ね11枚前後でしたので、2倍から3倍も増えており、ほとんどの撮影シーンで十分なレベルとなっています。また、バッファーメモリーが一杯になった後の連写速度も高く、RAW+JPEGで1.8コマ/秒のペースでカード容量一杯までの撮影が可能でした。

JPEGでもExtraFineでは、データ処理が重くなるせいか、バッファー容量が一杯になったのちの連写性能は1.5コマ/秒前後となっていましたので、場合によってはRAWやJPEG Fineでの撮影の方が良い場合があるかもしれません。

バッファーが一杯になっても停止せずに連写でき、撮影後のバッファー開放も速いため、使い勝手は良好でした。

|