コンパクト・描写力・機能を極めた高級コンパクトの決定版?

ソニーから注目機種3機種が立て続けに登場します。第一弾が5月30日に発売された高級コンパクト、サイバーショットDSC-RX100M3で、翌週6月6日にはデジタル一眼α77IIが、さらに翌々週となる6月20日には4K動画撮影にも対応した高感度フルサイズ・ミラーレス、α7Sが発売開始となります。会社全体としては厳しい状況を指摘する声もありますが、少なくともデジタルカメラをはじめとする映像部門では、ソニーが復活しつつあることを実感します。このあたりは「ソニーの快進撃は続く?」もご覧いただければと思います。

さて、DSC-RX100M3についてですが、「使い勝手の良いズーム域のレンズと大型センサーを、ポケットに入るサイズに搭載した高級コンパクト」というコンセプトで登場したRX100シリーズの三代目として、極めて完成度を高めたモデルに仕上がっています。初代RX100が登場してから2年が経過しましたが、いまだ他社からは真正面で対抗できる機種はリリースされていません。こと描写性能を重視したコンパクトなカメラ、という視点で選択する場合、「どの機種が最適か?」という質問は、事実上「RX100シリーズ3機種の中でどれが最適か?」という問いと同義であると言っても良いかもしれません。

→発売前の記事「一口コラム:EVF内蔵の「The 高級コンパクト」登場!」。

2013年6月に登場した初代DSC-RX100。二代目、三代目と基本的なデザインは踏襲されています。

DSC-RX100M3の主な特徴は、次のとおりです。

- イメージセンサーは有効2040万画素1型CMOS(裏面照射タイプ)で、DSC-RX100M2と同等のものと思われます。

- レンズはZEISSブランド・24-70mm相当F1.8-2.8に変わりました。広角側にシフトしつつ、望遠側で明るいレンズとなっています。

- 画像処理エンジンがBIONZからBIONZ Xに進化したことで、質感描写と解像感が向上しています。

- デジカメとしては初となるポップアップ式の電子ビューファインダーを内蔵しています。0.39型144万ドットですが、コンパクトカメラに内蔵されているものとしては大型・高精細タイプです。

- 液晶モニターはRX100M2と同じ3型122万ドットのパネルですが、上側が180°までチルト可動可能になりましたので、自分撮りができるようになりました。

- 引き続きWi-FiやNFCも搭載しており、スマートフォンでのリモート操作にも対応しています。

- ボディサイズはレンズ部分が3mm弱伸びている他は初代/二代目とほぼ同等です。

DSC-RX100M3の一番のポイントともいえるポップアップ式電子ビューファインダー。アイセンサーや視度調整機能も搭載した本格タイプです。

DSC-RX100M3の魅力は?

今回、実機をレビューしてみて感じたのは、事前に抱いていた危惧が杞憂であったということです。価格的には8万円台半ばと、かなり高いレベルでのスタートとなりましたが、その価格に納得感があるカメラであると思います。

<ポイント1:RX100シリーズの正当進化モデル>

代を重ねるごとに描写性能と機能を強化してきたRX100シリーズですが、大切なのは最初のコンセプトである「コンパクト、描写力」をきちんと引き継いでいることです。このあたりはキヤノンPowerShotS90シリーズに通ずるところもありますが、PowerShotS90シリーズはどちらかといえばブラッシュアップを丁寧に重ねたモデルであるのに対し、RX100では毎回フルモデルチェンジしつつも基本コンセプトを守っている点が素晴らしいと思います。

<ポイント2:ポップアップ式EVFや自分撮り可能な液晶モニターなど機能面で進化>

機能面では、ポップアップ式の電子ビューファインダーを内蔵した点が目立ちます。事前の噂情報でこのことが流れると、本当に実現できるのかといった懐疑の声も少なくありませんでした。また、今となっては笑い話となりますが、電子ビューファインダーではなく実像式光学ファインダーがポップアップする、という予測をする方もいたようです。

実物を手にして感じたのは、十分実用的なレベルのファインダーに仕上がっているということです。使用するためにはポップアップさせた上で接眼部を引き出す必要がありますが、慣れればそれほど手間に感じることはないと思います。0.39型144万ドット、0.58倍は決してトップレベルの見え方とは言えませんが、表示がもたつくといったこともなく快適に撮影することができます。

また、液晶モニターのチルト角が広がり、自分撮りも可能になった点もポイントです。とくにレンズが24mm相当まで広がりましたので、景色を背景とした記念写真などいろいろと活用できそうです。

<ポイント3:使い勝手が良く描写性能も向上した新設計ズームレンズを搭載>

ポップアップ式電子ビューファインダーも気がかりでしたが、事前に一番危惧したのはレンズの描写性能です。搭載されているレンズのスペックは24-70mm相当F1.8-2.8という明るいレンズであり、どこまで描写性能が確保できたのかが気になっていました。同じイメージセンサーを搭載したニコンのミラーレスカメラを見ても、そもそもこれほど明るいズームレンズはリリースされておらず、24mm相当の画角をカバーしているレンズも、1 NIKKOR VR 6.7-13mm f/3.5-5.6(18-35mm相当)の1本だけです。

しかし、実際にテストしてみると、今までのレンズと比べても同等以上の描写力を発揮しており、改めてレンズ固定式カメラの強みを感じました。

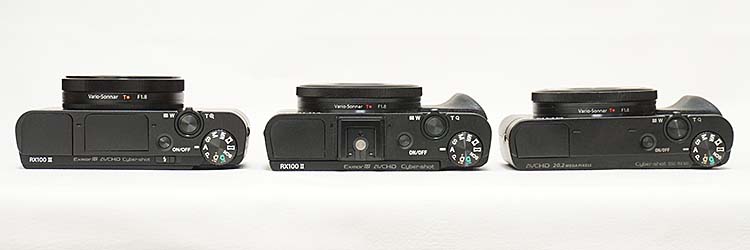

DSC-RX100M3(左)、DSC-RX100M2(中)、DSC-RX100(右)。突起部を除いた縦横の長さは3機種とも同じです。

2012年6月に初代RX100が登場した時、これで高級コンパクトのスタンダードが変わるだろうという予感がしました。今回登場したRX100M3を評価してみて、高級コンパクト市場におけるソニーのポジションはさらに盤石になったことを確信しました。この2年間、他社も手をこまねいていたわけではないと思いますが、結果的に差はさらに開いたと言えます。

それでは、ソニーの「The 高級コンパクト」三代目、DSC-RX100M3の実力をテストしてみたいと思います。

ソニー サイバーショット DSC-RX100M3を開封する

5月30日、三代目となるソニーRX100シリーズ、DSC-RX100M3が発売開始となりました。電子ビューファインダーを内蔵したこともあり、約8万6千円前後とシリーズの中でもやや高めでのスタートとなりましたが、店頭での反応は上々のようです。ちなみに、RX100M2のスタート価格は6万8千円前後、RX100は6万4千円前後でしたので、機能面や描写力の強化が値段に反映されてきたと言えます。

なお、RX100M3に引き続き、6月6日にはデジタル一眼α77IIを、そして6月20日には4K対応ミラーレス、α7Sをリリース予定であり、さながら新製品ラッシュのようです。

DSC-RX100M3のパッケージ。黒を基調としたパッケージにカメラ本体が印字されているデザインは今までのRX100シリーズと同じですが、M3ではオレンジ色のラインが配されています。

蓋を開けると、保証書や取扱説明書がトレーの上に乗せられています。一番上には「ファインダーの使い方」と書かれた注意書きが置かれています。レバーでポップアップさせるだけでなく、手前に引き出す必要があるため、後から追加されたのかもしれません。

トレーの上には注意書きが印字されています。ボディ本体が温かくなることについては、ボディ背面側にも記載されています。

トレーを上げると、カメラ本体や付属品が顔を出します。下側にある黒い包がカメラ本体で、左側にはバッテリーやストラップアダプターが入っていました。

DSC-RX100M3の付属品です。左上より取扱説明書、Wi-Fi機能説明書、ファインダー使用方法、ACアダプターAC-UB10、マイクロUSBケーブル、リチャージャブルバッテリーパックNP-BX1、ストラップアダプター、リストストラップ。

ACアダプターはRX100M2と同じAC-UB10が付属しており、充電時間は最大230分になっています。

付属する取扱説明書は128ページのものですが、詳細についてはソニーのサイトにある「DSC-RX100M3ヘルプガイド」を参照することになります。カメラのクラスを考えると、やはり詳細版を紙で同梱することが望ましいと思います。

なお、ソフトウェアもソニーサイトからダウンロードすることになります。

ソニー PlayMemories Home(画像管理ソフト)

ソニー Image Data Converter(RAW現像ソフト)

ソニー サイバーショット DSC-RX100M3の本体をチェック

DSC-RX100M3のボディ前面。基本的なデザインはRX100M2やRX100を踏まえていますが、マルチアクセサリーシューが省略されたことで、むしろ初代に似ているように思います。レンズは新型設計のもので、今までの10.4-37.1mmF1.8-4.9(28-100mm相当)から、8.8-25.7mmF1.8-2.8(24-70mm相当)へと広角側にシフトするとともに、望遠側では明るくなっています。

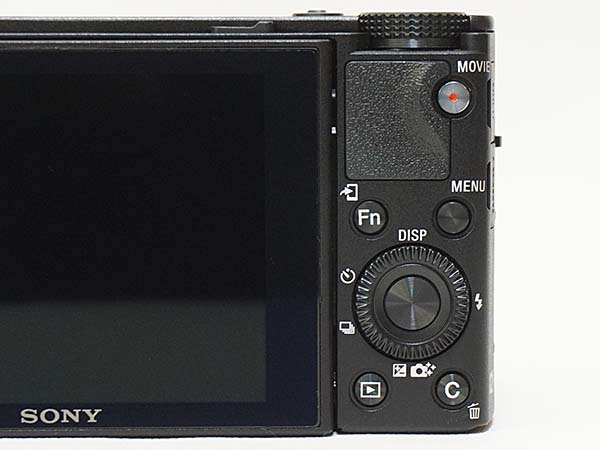

DSC-RX100M3の液晶モニター側。基本的なインターフェースは踏襲していますが、右下にあった?ボタンがC(カスタム)ボタンに変わりました。コントロールホイールのボタン部分の機能変更に対応している点も同じです。

DSC-RX100M3のボディ上面。モードダイヤルの項目もM2と同じです。左側に電子ビューファインダーが内蔵されたことで、中央にフラッシュが移動しました。沈胴時のレンズ長が僅かながら長くなっています。実測ではM2の12mmに対し、M3では15mmと3mm程度の差です。仕様上の両機種の厚さの違いは2.7mmですので、ボディ部分の厚さはほぼ同じようです。

DSC-RX100M3のボディ底面。三脚用の穴がレンズ光軸からシフトされているのは従来機種と同じです。DSC-RX100M2では、NFCアンテナは底面(ラベルの上あたり)にありましたが、M3ではボディ左側面に移動されています。カメラ本体は中国製で、これもM2と同じです。ちなみに、初代は日本製でした。

ボディ右端に見える穴はスピーカーとなります。

DSC-RX100M3のボディ左側面。上部にあるのが内蔵ファインダーポップアップレバーで、動作は機械式です。電源オフ状態でファインダーをポップアップさせると、自動的に電源が入ります。同様に、収納させると電源がオフになります。

M2ではWi-Fiアンテナがあった部分にNFCアンテナが移設されました。

DSC-RX100M3のボディ右側面。左側面から移設されたWi-Fiアンテナが置かれています。外部接続端子部分はM2と同じです。

DSC-RX100M3に付けられているSONYのロゴ。刻印された中に白いインクが流し込まれています。カメラのクラスにあった丁寧なつくりです。

DSC-RX100M3のZEISSロゴシール。初代ではシールでしたが、M2からは銘板が貼付されています。

M2からの大きな進化ポイントの一つがレンズです。M2までの広角端28mm相当では少々狭く感じることもありましたので、24mm相当になったことで使い勝手がかなり向上したように思います。また、35mm相当よりも望遠側ではレンズが明るくなっています。

細かい点ですが、レンズカバー部分の形状が変わっており、M2までの2枚構成から4枚構成に複雑化しています。これは、レンズ前玉部分が大きくなったことで開口部も広がったことによります。

細かい点ですが、レンズ部分のロゴが「Carl Zeiss」から「ZEISS」に変わっています。これはワールドワイドでのカール・ツァイス社のブランド方針によるものです。

シャッターボタンの同軸にズームレバーが置かれているのは初代から同じです。その右に見えるセルフタイマー/AF補助光ランプも踏襲されています。

レンズ上部には「Vario-Sonnar T* F1.8」の文字が印字されています。レンズ仕様は変わりましたが、この部分は初代から引き継がれています。レンズ鏡胴部のコントロールリングは、背面液晶側にあるコントロールホイールとともに多用する部分です。

中央部のレンズ光軸上には内蔵ストロボのポップアップ部が置かれています。その両側にある穴はステレオマイクとなります。

電源ボタンの真ん中に電源/充電ランプが置かれているのも初代から踏襲されていますが、M2までは電源をいれたときだけ緑色に点灯しましたが、M3では電源ON状態では常に点灯するように変わっています。

ボディ上面のメインコントロール部。このあたりの配置はM2と同じです。モードダイヤルに設定されている項目も引き継がれています。電源ボタンの下側に内蔵フラッシュのポップアップレバーが新設されており、明示的にポップアップさせることができるようになりました。スイッチ自体は機械式のため、電源が入っていない状態でも稼働します。

DSC-RX100M3の液晶部右側のコントロール部。やはり基本的にM2を踏襲していますが、右下の?(カメラ内ガイド)ボタンがC(カスタム)ボタンに変わり、機能割付けが可能となりました。またFn(ファンクション)ボタンの機能も、ボタンを押した時に設定項目が表形式で表示される方式に変わり、操作性が向上したように感じました。

グリップ部の右側には動画撮影ボタンが置かれています。この位置は誤って押してしまうことが起きやすいため、設定により動画撮影モード時のみ機能するように変えることも可能です。このあたりもM2と同じです。

機種のロゴはM2と同じ一で、ホワイトの文字が鮮やかです。内蔵ストロボポップアップレバーが新設されたことで、「ExmorR AVCHD Cyber-shot」の印字が左側にシフトしています。

ボディ右側面にある外部接続端子カバーを開いた状態。上がマルチ/マイクロUSB端子で、下がHDMIマイクロ端子です。各々が独立したカバーとなっており、上側のマルチ端子はボディ内でのバッテリー充電時にも使用します。このあたりもM2と同じです。

DSC-RX100M3のポイントである内蔵電子ビューファインダー。ボディ左側面にあるレバーを引き下げるとポップアップします。電源が入っていなければ、同時に電源もONになります。この状態でもEVFに表示はされていますが、引き出すことでピントが合うようになります。

電子ビューファインダーの接眼部を引き出した状態。M2用の外付けEVFと比べると、とくに表示部分が小さく感じられますが、0.39型144万ドット、0.59倍の電子ビューファインダーは実用十分なレベルとなっています。

接眼部の上には、視度調整レバーも設けられています。

内蔵EVFにはT*のマークが刻印されていますので、ファインダー部にもツァイス社の技術が用いられているものと思われます。

M3の進化点の一つが、液晶モニターのチルト角が拡大したことです。写真のように180°反転できるようになりましたので、自分撮りが可能です。DSC-RX100M3にはWi-Fiも搭載されていますので、スマートフォンでのリモート操作も可能ですが、手に持った自分(達)撮りが手軽にできる点はポイントです。とくにM3では広角側が24mm相当になりましたので、背景に広い景色を入れた自分撮りが可能です。

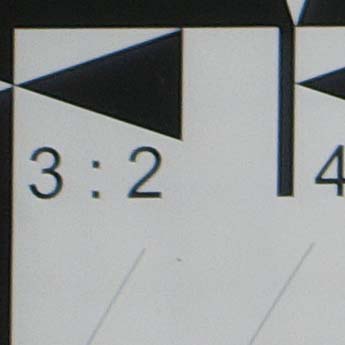

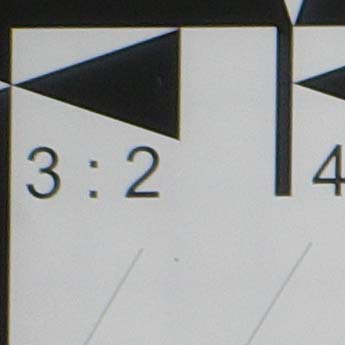

液晶モニターを上側に180°までチルトさせた状態。写真ではわかりづらいですが、液晶上部がボディ部分に隠れます。液晶モニターのアスペクト比は4:3のため、最大サイズの画像を表示(アスペクト比は3:2)した時にも画像全体を見ることができます。

ボディ下部のバッテリー室カバーを開いた状態。バッテリーとメモリーカードが格納され、挿入方向の街談図も印字されています。

写真ではわかりずらいですが、バッテリーのマークの左側に、メモリーカードアクセスランプが設けられています。カード書き込み時にメモリーカードを取り出してしまう事故を防ぐためには、カードの横にアクセスランプがあることは有効ですが、当然バッテリー室の蓋を開かないと確認することができません。M3ではバッファー容量が大幅に拡張されたものの、やはり外側にランプがあった方が使い勝手は良いように思います。このあたりの仕様は、初代から踏襲されています。

バッテリーとメモリーカードを挿入しつつある状態。SDメモリーカードの場合は、ラベル面が液晶モニター側となります。

同じく、バッテリーとメモリーカードを挿入しつつある状態。メモリースティックタイプの場合には、ラベル面が前側となります。

液晶モニターを180°上側に開いた状態。この状態になると、液晶モニターの表示内容が上下反転します。

180°開く直前の状態では、写真のような向きとなります。画面が反転すると、画面の上側に見える情報表示エリアがちょうどボディと重なるようになります。

液晶パネルを90°まで開いた状態。この状態でも表示内容を十分視認することができます。

内蔵フラッシュと電子ビューファインダーをポップアップさせた状態。レンズは広角端で、この時のレンズ長が最長となります。

内蔵フラッシュは薄型ですが、前にシフトしてポップアップすることで、レンズ鏡胴によるケラレを小さくするようになっています。

内蔵フラッシュのポップアップ部。機械式で爪を動かす方式で固定されています。

メーカー推奨外ですが、指で照射部をチルトさせ、簡易バウンス照射もできるようになっています。

広角端28mm相当の状態。この時にレンズ長は最長となります。

なお、ズーム操作時に、液晶モニター上に35mm換算の焦点距離が表示されるようになりました。設定により、コントロールリングによるステップズームも可能ですが、画面上にも焦点距離が表示されるようになったことで、使い勝手が向上したように感じました。

標準域50mm相当の状態。この時にレンズ長は最短となります。

望遠端70mm相当の状態。標準域よりはレンズ長が長くなりますが、広角端よりは短いです。

液晶モニターは3型123万ドットのパネルで、タッチ操作には対応していません。アスペクト比は4:3ですので、最大サイズの静止画撮影時には下部は情報表示エリアとなります。

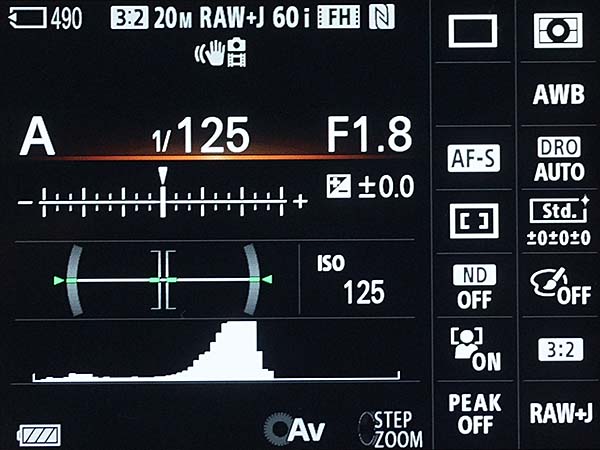

液晶パネルには設定状態を表示させることも可能です。DISPボタンを押すことでトグル的に表示内容が変わります。

電子ビューファインダーでの表示内容。表示部はやや小さいものの、クリアーな視野となっています。画面の表示内容は、液晶モニターと電子ビューファインダーで切り替えることも可能です。

左からM3、M2、初代のDSC-RX100シリーズ。M2と初代にはオプションのグリップをつけていますが、基本的なデザインは共通していることがわかります。突起部を除いた縦横のサイズも同じです。

左からM3、M2、初代のDSC-RX100シリーズ。Wi-Fiの有無など機能上の違いはありますが、ハード面でのインターフェースも共通しています。なお、メニュー表示内容や項目などは、代を重ねるごとに進化しており、とくに三代目ではメニュー項目がかなり整理されたように思います。

液晶パネルは、3機種とも3型123万ドットのパネルが採用されています。

左からM3、M2、初代のDSC-RX100シリーズ。M3になって、レンズ部分が長くなっていることがわかります。ボディ上面がフラットになりましたので、むしろ初代に近いデザインといえます。

左からM3、M2となりますが、同じチルト可動でも可動方式が変わっています。M3では、液晶パネル側の可動軸が上辺に移動しており、パネル全体を反転できるようになっています。なお、写真ではわかりやすいように可動部分を外側に開いていますが、液晶パネルをボディにつけたまま上側に開くことも可能です。

左からM3、M2となります。下側にはどちらも45°まで開くことができます。構造自体はM3の方がシンプルになったように感じます。

左からM3、M2。ボディ部分には各種認証マークや、使用時にボディが温かくなる旨の注意書きが印字されています。

左からM3、M2。液晶パネルを上側に開いた状態。M2ではこの角度(84°)が可動限界となります。

左からM3、M2。写真は広角端の状態で、どちらの機種もこの状態が最長となります。望遠側に移るとレンズ長が短くなり、標準域で最短となります。

左側がDSC-RX100M2で、右側がDSC-RX100M3です。どちらもオプションのグリップを装着しています。M3用のAG-R2を初代やM2に使うことはできますが、M2/初代用のAG-R1はM3には使用できませんので注意が必要です。

ソニー サイバーショット DSC-RX100M3の付属品をチェック

付属するACアダプターAC-UB10。初代DSC-RX100に付属していたAC-UD11は5V1500mAの出力でしたが、二代目からはAC-UB10に変わり5V500mAの出力となっています。そのため、充電時間は155分から230分へと長くなりました。

付属するACアダプターAC-UB10のプラグ部分は格納可能となっています。右側に見えるUSBポートにケーブルを接続し、本体内でバッテリーを充電します。

付属するマイクロUSBケーブル。パソコン、プリンター等との接続だけでなく、ボディ内でのバッテリー充電にも使用します。

付属するリチウムイオンバッテリーNP-BX1。容量は3.6V 1240mAhで、DSC-RX100シリーズやDSC-RX1で使われているものと同じです。静止画であれば320枚の撮影が可能です。

ストラップアダプター。ショルダーストラップなど、取り付け部に幅があるタイプのストラップを使うときに用います。金属部品のまわりをプラスティック部品が包み込んでおり、ボディに傷が付きにくくなる加工がされています。

付属するリストストラップ。片吊り式ですが、丁寧なつくりです。

Sponsored Links

描写力チェック1:高感度性能

サイバーショットDSC-RX100M3の基本感度はISO125で、ISO12800まで設定可能となっています。これに加えて拡張設定でISO80、ISO100に設定することもできます。前機種のDSC-RX100M2は基本感度がISO160でしたので、M3では低感度側に拡張されています。

ノイズ低減処理方法としては、カメラ内での設定と、RAWで撮影しパソコン上での現像段階で行う方法があります。なお、カメラ内で設定した場合でも、RAWファイルには変更は加えられません。

カメラ内でのノイズ低減は、撮影メニューの中にある「高感度ノイズリダクション」と「長秒時ノイズリダクション」の設定で行います。

「高感度ノイズリダクション」は「切」「弱」「標準」の3種類があります。DSC-RX100M2では「切」の代わりに「強」がありましたが、カメラのクラスを考えるとM3方式の方が使い勝手が良いと思います。「長秒時ノイズリダクション」は「入」と「切」のどちらかを設定します。「入」にすると、1/3秒以上のシャッタースピードの場合、ノイズ軽減処理が行われることになります。

DSC-RX100M3に搭載されている1型イメージセンサーの画素数はDSC-RX100M2と同じ総画素数2090万画素、有効画素数2020万画素の裏面照射型CMOS「ExmorR」です。M2の「弱」「標準」をM3のものと比較すると、画像処理エンジンが強化されたためか、僅かながら高感度性能の向上を実感しました。

高感度ノイズ低減処理を「切」にすると、ISO400まではほとんどノイズ感はありません。ISO800あたりから徐々にノイズ感が出てきますが、ISO1600あたりまではそのままで常用可能であると思います。ISO3200になると、ぐっとノイズが増えますが解像感の低下はそれほど大きくありません。それ以上になると、「切」では活用方法に工夫が必要であると感じました。

高感度ノイズ低減を「弱」にすると2段分程度ノイズが低減化されます。とくに高感度側で改善がされるため、ややノイズ感はあるもののISO6400でも等倍画像で活用可能であると感じました。解像感の低下もそれほど目立ちません。

高感度ノイズ低減を「標準」(出荷状態)にすると、さらに1段程度ノイズ感が軽減されます。やや解像感が低下しているものの、ISO12800の等倍画像でも活用可能なノイズレベルであると思います。

テストをした実感としては、ISO25600の設定も欲しいくらいのノイズ感であり、このあたりはDSC-RX100M2と同様です。

下記のサンプルは、高感度ノイズ低減を「切」、「弱」、「標準」の3段階で各ISO感度の撮影を行ったものとなっています。表示画像はほぼ等倍画像ですが、クリックすると全体画像が表示されますので、あわせて比較をしていただければと思います。

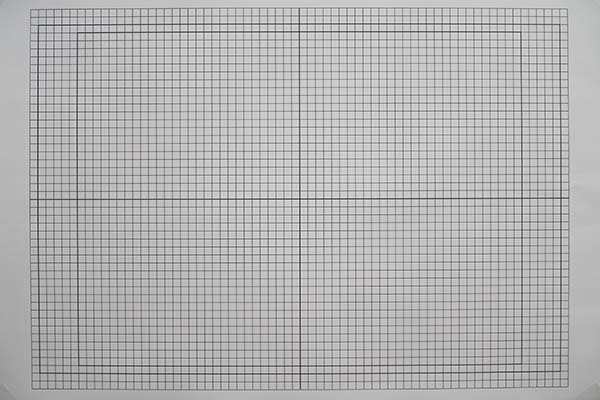

サンプル画像。左下の赤枠の部分を切り出しています。

画像をクリックすると、元画像の全体が開きます。

ISO080

(「切」「弱」「標準」)

ISO125

(「切」「弱」「標準」)

ISO200

(「切」「弱」「標準」)

ISO400

(「切」「弱」「標準」)

ISO800

(「切」「弱」「標準」)

ISO1600

(「切」「弱」「標準」)

ISO3200

(「切」「弱」「標準」)

ISO6400

(「切」「弱」「標準」)

ISO12800

(「切」「弱」「標準」)

描写力チェック2:歪曲収差

ソニー サイバーショット DSC-RX100M3は、35mm換算で24-70mm、光学2.9倍ズームレンズを搭載しています。開放F値はF1.8-2.8と明るいレンズですが、ズーム全域で歪曲収差は極めて良好に補正されていました。このあたりは初代DSC-RX100やDSC-RX100M2と同じです。

コンパクトカメラの場合、電子的な補正がかけられているかどうか公表されていないケースが多いですが、おそらくDSC-RX100M3でも電子的な補正が加味されているものと思われます。

なお、カメラ内にレンズの収差補正に関する設定項目はありません。

8.8mmF1.8(24mm相当)

10.2mmF2.5(28mm相当)

12.8mmF2.8(35mm相当)

18.5mmF2.8(50mm相当)

25.7mmF2.8(70mm相当)

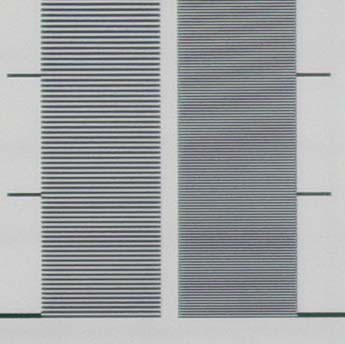

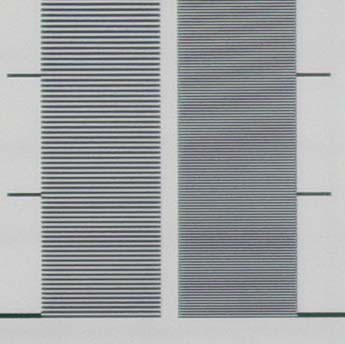

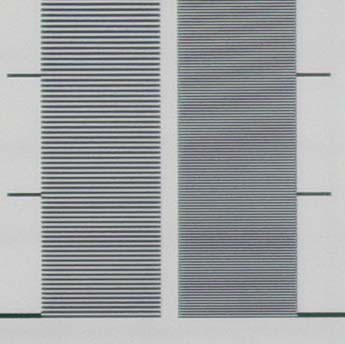

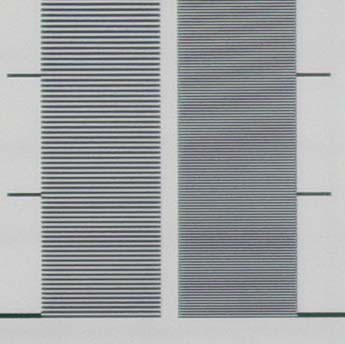

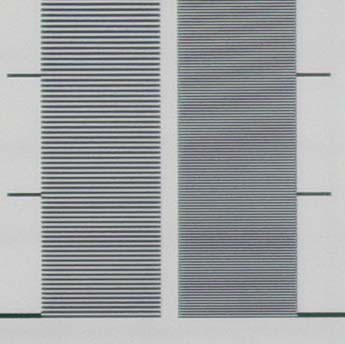

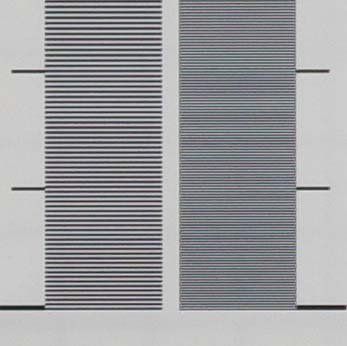

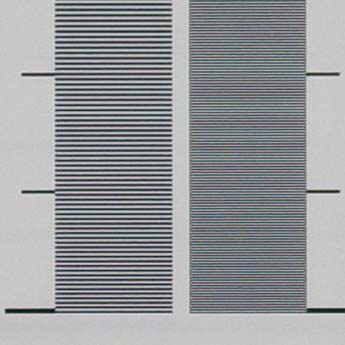

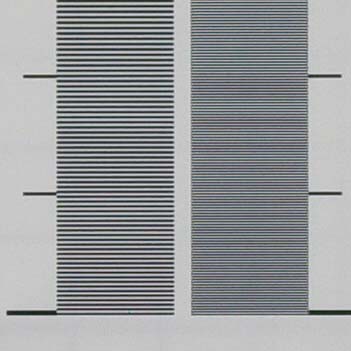

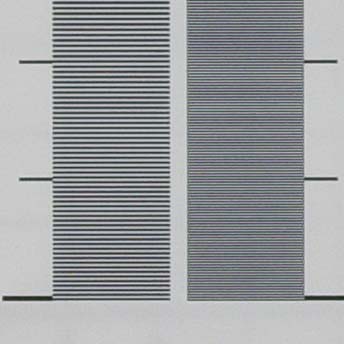

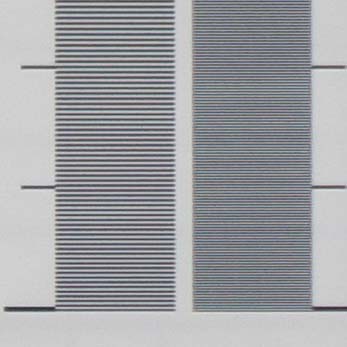

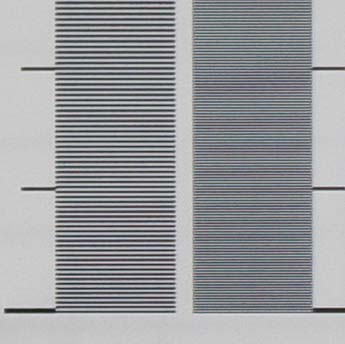

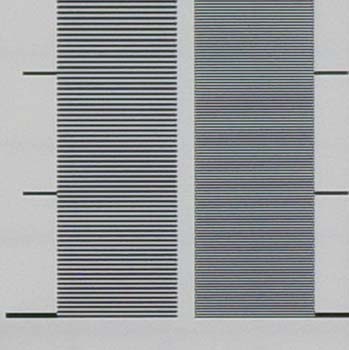

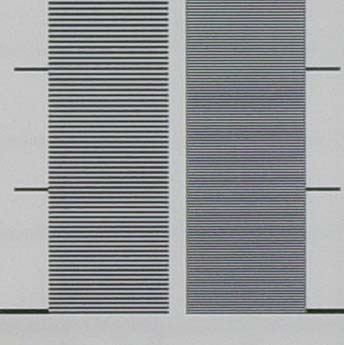

描写力チェック3:解像力

解像力テストでは、イメージセンサーとレンズの両方の実力が試されることになります。いつもの通りISO12233準拠チャートを使用して解像力チェックを行いました。今回、24-70mm相当F1.8-2.8という明るいレンズに変わったことで、描写性能の低下が起きているのではないかと危惧しましたが、実際にチェックしてみると、解像力の点でも有効2020万画素を活かした素晴らしい描写性能力を示しています。今までのRX100シリーズと同様、コンパクトカメラとしてはトップレベルの解像力となっています。

画像中心部に関しては、広角端から望遠端まで、絞り開放で2500本のラインも楽々と識別できました。広角端から望遠端に移るにつれ、やや解像力は低下するものの、それでも望遠端でも素晴らしい解像力となっています。とくに開放端で1段程度絞った画像は、APS-Cサイズのセンサー搭載機と互角に渡り合えるレベルとなっています。

画像周辺部に関しては、中心部と比べるとやや画像が甘くなります。広角端では2~3段程度絞ると、かなり鮮明度が上がります。レンズが広角側にシフトしたことで、広角端画面周辺部の解像感はM2のレンズに譲りますが、それでも画像が流れているわけではありませんので絞り開放でも十分活用できる描写性能であると思います。

標準域あたりになると1段程度、望遠端では絞り開放から画面周辺まで鮮明な画像となっています。M2の70mm相当と比較すると、レンズが明るいにもかかわらず、絞り開放ではM3の方が鮮明な画像であると感じました。

なお、下記のテストチャートは、中央部と左上を切り出したものです。画像は等倍ですが、クリックすると元データ全体も表示されます。

ISO12233準拠チャート。中央と左上の赤枠の部分を切り出

してある。画像をクリックすると、元画像の全体が開きます。

8.8mm F1.8 (35mm換算24mm相当)

8.8mm F2.5 (35mm換算24mm相当)

8.8mm F3.5 (35mm換算24mm相当)

8.8mm F5.0 (35mm換算24mm相当)

8.8mm F7.1 (35mm換算24mm相当)

18.5mm F2.8 (35mm換算50mm相当)

18.5mm F4.0 (35mm換算50mm相当)

18.5mm F5.6 (35mm換算50mm相当)

18.5mm F8.0 (35mm換算50mm相当)

25.7mm F2.8 (35mm換算70mm相当)

25.7mm F4.0 (35mm換算70mm相当)

25.7mm F5.6 (35mm換算70mm相当)

25.7mm F8.0 (35mm換算70mm相当)

機能チェック(おまけ):連続撮影枚数

ソニーによると、サイバーショット DSC-RX100M3の連写性能は次の通りです。

- 速度優先連続撮影時:最高10コマ/秒。

- 連続撮影時:最高2.9コマ/秒(AF-S時)。

使用したメモリーカードは高速タイプのものです。

(SanDisk ExtremePro Class10 Read 95MB/s Write 90MB/s)

【DSC-RX100M3の連写性能と連続撮影可能枚数】

|

RAW+JPEG(ExtraFine L) |

RAW |

JPEG(ExtraFine L) |

| 速度優先連続撮影 |

6.8コマ/秒で24枚連写。その後は概ね1.3コマ/秒のペースで容量一杯まで連写。 |

6.8コマ/秒で26枚連写。その後は概ね1.9コマ/秒のペースで容量一杯まで連写。 |

10コマ/秒で47枚連写。その後は概ね1.9コマ/秒のペースで容量一杯まで連写。 |

| 連続撮影 |

2.8コマ/秒で36枚連写。その後は概ね1.3コマ/秒のペースで容量一杯まで連写。 |

2.8コマ/秒で52枚連写。その後は概ね1.9コマ/秒のペースで容量一杯まで連写。 |

3.3コマ/秒で78枚連写。その後は概ね1.9コマ/秒のペースで容量一杯まで連写。 |

※上記のテスト結果は、撮影環境や被写体によっても左右されます。

DSC-RX100M3では、とくに連続撮影可能枚数が大幅に強化されています。この点だけでも、DSC-RX100M2やDSC-RX100から買い替える価値があるかもしれません。

一番データ容量が大きいRAW+JPEGでも、速度優先連続撮影で24枚、通常の連写時であれば36枚の撮影が可能です。初代や二代目では概ね10枚前後でしたので、2倍から3倍も増えており、レンズ交換式カメラと同等レベルとなっています。また、バッファーメモリーが一杯になった後の連写速度も2倍以上高速化されており、撮影時に感じるストレスが大幅に緩和されています。連写性能を数値で比べるとあまり変わっていないように見えますが、実際に並べて使ってみるとキビキビとした動作感に大きな違いが感じられると思います。

なお、バッファーが一杯になっても停止せずに連写できますし、撮影後のバッファー開放も速いため、使い勝手は良好だと思います。

【参考:同環境でのDSC-RX100M2、DSC-RX100の連写性能と連続撮影可能枚数】

|

RAW+JPEG(Fine L) |

RAW |

JPEG(Fine L) |

| DSC-RX100M2 |

速度優先

連続撮影 |

5.1コマ/秒で8枚連写。その後は概ね1.5秒毎に1コマのペースで容量一杯まで連写。 |

5.1コマ/秒で9枚連写。その後は概ね1.3秒毎に1コマのペースで容量一杯まで連写。 |

10コマ/秒で9枚連写。その後は概ね1秒毎に1コマのペースで容量一杯まで連写。 |

| 連続撮影 |

2.3コマ/秒で9枚連写。その後は概ね1.5秒毎に1コマのペースで容量一杯まで連写。 |

2.4コマ/秒で12枚連写。その後は概ね1.3秒毎に1コマのペースで容量一杯まで連写。 |

2.9コマ/秒で13枚連写。その後は概ね1秒毎に1コマのペースで容量一杯まで連写。 |

| DSC-RX100M |

速度優先

連続撮影 |

5.1コマ/秒で8枚連写。その後は概ね1.7秒毎に1コマのペースで容量一杯まで連写。 |

5.1コマ/秒で9枚連写。その後は概ね1.3秒毎に1コマのペースで容量一杯まで連写。 |

10コマ/秒で9枚連写。その後は概ね1秒毎に1コマのペースで容量一杯まで連写。 |

| 連続撮影 |

2.1コマ/秒で9枚連写。その後は概ね1.7秒毎に1コマのペースで容量一杯まで連写。 |

2.1コマ/秒で12枚連写。その後は概ね1.3秒毎に1コマのペースで容量一杯まで連写。 |

2.6コマ/秒で13枚連写。その後は概ね1秒毎に1コマのペースで容量一杯まで連写。 |

独断 素晴らしい! ポイント ポイント

- 1型センサーを搭載しているにもかかわらず、小型軽量な本体。

- 有効2010万画素を活かした素晴らしい解像力。

- ポップアップ式の電子ビューファインダーを搭載。

- 24-70mm相当の画角をカバーする明るいズームレンズを搭載。

- ISO12800まで設定可能な高感度性能。(ISO3200まで常用可能)

- 60pのフルHD動画撮影が可能。

- レンズ交換式カメラに準ずる連写性能と連続撮影可能枚数。

- リングやホイールを中心とした直接的なインターフェース。

- Wi-Fi/NFCを内蔵し、スマートフォンでのリモート操作にも対応。

- 自分撮りも可能なチルト可動液晶モニターを搭載。

- ボタン類への機能設定の自由度がさらに高くなった。

- 1/2000秒までのシャッター速度をカバーするNDフィルターを内蔵。

- ステレオマイクを内蔵。

- ボディ内充電に対応。

- 従来機種よりも整理され、わかりやすくなったメニュー構成。

- オプションでグリップも用意。

独断 もう一息! ポイント ポイント

- バッテリー室内部にあるメモリーカード・アクセスランプ。(初代から。事故防止には有効な位置?)

- ボディ内RAW現像には非対応。

- ソフトウェアCDが同梱されていない。取扱説明書も記載があっさりしており、詳細はWeb上で確認する必要がある。

- 広角端周辺部の描写がやや柔らかい。(24mm相当F1.8を考えると標準以上。)

- 高感度設定がISO12800まで。(さらに高い設定を期待するほど、高感度性能が高い。)

Sponsored Links

| イメージセンサー |

1.0型(13.2 x 8.8mm) "ExmorR" CMOSセンサー

有効画素数約2010万画素、総画素数約2090万画素

※RX100M2も同じ。

※RX100もほぼ同じ仕様ですが非裏面照射のExmorセンサー。 |

| レンズタイプ |

ZEISS「バリオ・ゾナーT*」レンズ

(レンズ構成:9群10枚(AAレンズ3枚を含む非球面レンズ9枚))

※RX100M2/RX100は6群7枚(AAレンズを含む非球面レンズ4枚)。

|

| F値(開放) |

F1.8(ワイド端時) -2.8(テレ端時)

※RX100M2/RX100はF1.8-4.9。

|

| 絞り |

虹彩絞り7枚 |

| NDフィルター |

オート/入(3段分)/切

※RX100M2/RX100はなし。

|

撮影距離

(レンズ先端から) |

おまかせオート:約5cm-∞(ワイド端)、約30cm-∞(テレ端)

プログラムオート:約5cm-∞(ワイド端)、約30cm-∞(テレ端)

※RX100M2/RX100は約5cm-∞(ワイド端)、約55cm-∞(テレ端)。

|

| 焦点距離 |

f=8.8-25.7mm

※RX100M2/RX100は10.4-37.1mm。

|

35mm換算値

(静止画3:2時) |

f=24-70mm

※RX100M2/RX100は28-100mm。

|

| 全画素超解像ズーム |

5.8倍(20Mサイズ時)

※RX100M2/RX100は7.2倍。

|

| デジタルズーム |

20Mサイズ 約11倍

※RX100M2/RX100は14倍。

|

| モニタータイプ |

3.0型(4:3) / 約122.9万ドット / エクストラファイン液晶 /TFT LCD

※RX100M2/RX100も同じ。 |

| 角度調整機構 |

上に約180度、下に約45度

※RX100M2は上に約45度、下に約45度。

※RX100は非可動。 |

| ビューファインダー |

0.39型 電子式ビューファインダー(OLED)、1,440,000ドット、0.59倍

※RX100M2は外付けに対応。

※RX100は非対応。 |

| 画像処理エンジン |

BIONZ X

※RX100M2/RX100はBIONZ。 |

| 手ブレ補正機能 |

光学式 |

動画時光学式

手ブレ補正 |

回転方向対応、電子式併用 |

| フォーカスモード |

オートフォーカス(AF-S)、オートフォーカス(AF-C)、ダイレクトマニュアルフォーカス、マニュアルフォーカス |

| フォーカスエリア |

マルチポイントAF(25点自動測距)、中央重点AF、フレキシブルスポットAF、フレキシブルスポットAF(追尾)、フレキシブルスポットAF(顔追尾) |

| 測光モード |

マルチパターン、中央重点、スポット |

| 露出補正 |

±3.0EV、1/3EVステップ |

ISO感度

(静止画) |

Auto(ISO125-12800、上限/下限 設定可能)、80/100/125/200/400/800/1600/3200/6400 (拡張 ISO80/100)、マルチショットNR:Auto(ISO125-25600)、200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600

※RX100M2はISO160-12800、拡張でISO100に対応。

※RX100はISO125-6400。 |

ISO感度

(動画) |

Auto:(ISO125相当-ISO12800相当 上限/下限 設定可能)、125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/

1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400/8000/10000/12800

※RX100M2はISO160-3200。 |

最低被写体照度

(動画) |

Auto:1.2lux(シャッタースピード 1/30秒)

※RX100M2は3.2lux(シャッタースピード 1/60秒) |

ホワイトバランス

設定 |

オートホワイトバランス、太陽光、日陰、曇天、電球、蛍光灯(温白色)、蛍光灯(白色)、蛍光灯(昼白色)、蛍光灯(昼光色)、フラッシュ、色温度&カラーフィルター、カスタムWB |

| シャッタースピード |

おまかせオート(4-1/2000秒)/ プログラムオート(1-1/2,000秒)/ マニュアル(バルブ、30-1/2,000秒)/ A優先(8-1/2,000秒)/

S優先(30-1/2,000秒)

※RX100M2/RX100も同じ。 |

| アイリス調整 |

おまかせオート(F1.8-F11)/ プログラムオート(F1.8-F11)/ マニュアル(F1.8-F11)/ A優先(F1.8-F11)/

S優先(F1.8-F8) |

| 連写(最大画素数時) |

速度優先連続撮影時: 最高約10コマ/秒

連続撮影時: 最高約2.9コマ/秒 (AF-S時)

※RX100M2は10コマ/秒、2.5コマ/秒。

※RX100も最大10コマ/秒は同じ。 |

| 画質調整 |

コントラスト、彩度、シャープネス、クリエイティブスタイル、色空間、画質(RAW / RAW+JPEG / エクストラファイン / ファイン / スタンダード) |

| ダイナミックレンジ機能 |

切、Dレンジオプティマイザー (オート/レベル設定 <Lv1-5>)、オートHDR (露出差オート/露出差レベル設定 <1.0-6.0EVの間で1.0EVごと6段階>) |

| セルフタイマー |

10秒 / 2秒 / 自分撮り / 連続セルフタイマー |

| 撮影モード |

おまかせオート、プレミアムおまかせオート、プログラムオート、絞り優先、シャッタースピード優先、マニュアル露出、MR(メモリーリコール)1,2,3、動画(プログラムオート/絞り優先/シャッタースピード優先/マニュアル露出)、パノラマ撮影、シーンセレクション |

| シーンセレクション |

ポートレート、スポーツ、マクロ、風景、夕景、夜景、手持ち夜景、夜景ポートレート、人物ブレ軽減、ペット、料理、打ち上げ花火、高感度 |

| パノラマ |

スイングパノラマ |

ピクチャー

エフェクト

(静止画) |

トイカメラ、ポップカラー、ポスタリゼーション、レトロフォト、ソフトハイキー、パートカラー、ハイコントラストモノクロ、ソフトフォーカス、絵画調HDR、リッチトーンモノクロ、ミニチュア、水彩画調、イラスト調 |

ピクチャー

エフェクト

(動画) |

トイカメラ、ポップカラー、ポスタリゼーション、レトロフォト、ソフトハイキー、パートカラー、ハイコントラストモノクロ |

クリエイティブ

スタイル |

スタンダード / ビビッド / ニュートラル / クリア / ディープ / ライト / ポートレート / 風景 / 夕景 / 夜景 / 紅葉 / 白黒 / セピア / Style Box |

| フラッシュ |

自動 / 強制発光 /スローシンクロ / 後幕シンクロ / 発光禁止 |

| フラッシュ調光範囲 |

ISO自動時:約0.4-10.2m(ワイド端時)/約0.4-6.5m(テレ端時)、ISO12800時:最大到達距離約20.4m(ワイド端時)/約13m(テレ端時)

※RX100M2は最大到達距離約30.0m(ワイド端時)/約11.3m(テレ端時)。

※RX100は最大到達距離約24.2m(ワイド端時)/約8.9m(テレ端時)。 |

| 記録メディア |

“メモリースティック デュオ”、“メモリースティック PRO デュオ”、“メモリースティックPROデュオ(High Speed)”、“メモリースティック

PRO-HG デュオ”、“メモリースティック マイクロ” 、“メモリースティック マイクロ (Mark2)” 、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード、microSDメモリーカード

、microSDHCメモリーカード |

| 記録フォーマット |

静止画:JPEG、RAW (Sony ARW 2.3 format)

動画:AVCHD Ver2.0/MP4 |

| 動画撮影モード |

AVCHD: 28M PS(1,920x1,080/60p) / 24M FX(1,920x1,080/60i) / 17M FH(1,920x1,080/60i) / 24M FX(1,920x1,080/24p) / 17M FH(1,920x1,080/24p)、XAVC S:60p 50M(1,920x1,080/60p)/30p 50M(1,920x1,080/30p)/24p 50M(1,920x1,080/24p)/120p 50M(1,280x720/120p)/ MP4: 12M(1,440x1,080/30fps) / 3M VGA(640x480/30fps)

※RX100M2/RX100はXAVCには非対応。 |

| 静止画記録サイズ |

3:2モード:

20M(5,472×3,648)

10M(3,888×2,592)

5M(2,736×1824)

4:3モード:

18M(4,864×3,648)

10M(3,648×2,736)

5M(2,592×1,944)

VGA、16:9モード:

17M(5,472×3,080)

7.5M(3,648×2,056)

4.2M(2,720×1,528)

1:1モード:

13M(3,648×3,648)

6.5M(2,544×2,544)

3.7M(1,920×1,920)

スイングパノラマ:

ワイド(12,416×1,856/5,536×2,160)

スタンダード(8,192×1,856/3,872×2,160)

※RX100M2/RX100も同じ。 |

| 入出力端子 |

マイクロUSB端子、Hi-Speed USB(USB2.0対応)、HDMIマイクロ端子 |

| 無線 |

Eye-Fi対応

Wi-Fi対応

NFCフォーラム Type 3 Tagに準拠 |

| 電源 |

DC3.6V(同梱バッテリー)/ DC5.0V(同梱ACアダプター) |

| バッテリーシステム |

インフォリチウムNP-BX1 |

静止画撮影時

(CIPA準拠) |

液晶モニタ使用時:約320枚 / 約160分 ファインダー使用時:約230枚 / 約115分

※RX100M2は約350枚 / 約175分。

※RX100は330枚/165分。 |

| 動画撮影時 |

実動画撮影時:約50分

連続動画撮影時:約85分 |

| その他の撮影機能 |

瞳AF、顔検出、個人顔登録、スマイルシャッター、クイックナビ、電子水準器 (水平垂直方向)、ホワイトバランスブラケット (3枚、H/L切り替え)、Dレンジオプティマイザーブラケット、MFアシスト、ピーキング (高/中/低/切)(色:赤/黄/白)、ゼブラ、マイク基準レベル、ステップズーム、自分撮りセルフタイマー |

| その他の再生機能 |

ブラビアリンク対応(HDMI機器制御)、インデックス表示(9枚、25枚選択可能)、縦横自動回転再生、スライドショー機能、早送り・早戻し(動画)、削除、プロテクト、モーションショットビデオ、ビューティーエフェクト |

| 動作スピード |

起動時間(約1.6秒)/撮影タイムラグ(0.16秒)/撮影間隔(0.6秒)

※RX100M2/RX100は起動時間(約2.1秒)/撮影タイムラグ(0.15秒)/撮影間隔(0.6秒)。 |

| 言語表示 |

日本語 |

外形寸法

(幅×高さ×奥行) |

101.6 x 58.1 x 41.0mm

※RX100M2は101.6 x 58.1 x 38.3mm。

※RX100は101.6 x 58.1 x 35.9mm。 |

| 質量 |

約290g(バッテリーNP-BX1、メモリースティック デュオ含む)

約263g(本体のみ)

※RX100M2は281g/254g。

※RX100は240g/213g。 |

| 付属品 |

リチャージャブルバッテリーパックNP-BX1、ACアダプターAC-UB10C/UB10D、マイクロUSBケーブル、リストストラップ、ストラップアダプター、取扱説明書 |

|