|

|

| トップページ > デジカメ徹底レビュー > キヤノン Canon PowerShotG1X > キヤノン Canon PowerShotG1X |

特集 PowerShotG1X

キヤノン PowerShotG1X ~大型センサーを搭載した究極のG |

|

キヤノン PowerShotG1X

by Inaba Kunio

大型センサーを搭載した究極のG

評価:5.0

|

|

1.キヤノン PowerShotG1Xの位置づけと概要フラグシップ・コンパクトとしてのGシリーズPowerShot Gシリーズは、初代のG1が2000年に登場して以来、ほぼ毎年モデルチェンジが行われてきた。初代から数えて10代目となるG12が発売されたのは2010年10月であったが、その後まる一年が経過しても、後継機の話は出てこなかった。もちろん、いまだ被害の全貌でさえ確定できていない東日本大震災や、その後に起きたタイでの洪水被害が影響していることは想像できたものの、一方でミラーレスカメラの快進撃が進んでいる状況の中で、GシリーズはG12で打ち止めになるのではないかと推測する声も、決して少なくはなかった。※その後、2012年10月にPowerShotG15が発売されました。詳細レビューもあわせてご覧ください。 G1Xがリリースされたことで、「GシリーズがG12で終了する」という推測は、幸いにもはずれていたことが明らかとなった。しかし、実際にG1Xを手にしてみると、その推測が100%はずれていたわけではないことに気付かされる。つまり、G1Xは確かにGシリーズの遺伝子を受け継いでいるものの、G12までとは異なるジャンルの製品に仕上がっているのである。言い換えれば、フルモデルチェンジをさらに超える変化、ということになるかもしれない。 キヤノンには、一眼レフのサブカメラとしての使い方を想定したコンパクトカメラとしては、PowerShot Sシリーズと、このGシリーズの2ラインがある。Sシリーズは、どちらかといえば一眼レフと一緒に持ち歩くことも含めた「サブカメラ」であるのに対し、Gシリーズは一眼レフの代替機としての役割を視野に入れた「サブカメラ」となっている。たとえば旅行に行くときに、一眼レフと一緒に持っていき、食事などのちょっとした外出時に使うカメラがSシリーズとすると、そもそも旅行に1台だけしか持っていけない時のカメラがGシリーズ、というイメージである。 そのため、同じ「サブカメラ」といえども、Sシリーズは小型軽量であることも重視しているのに対し、Gシリーズは基本的にどのようなシーンでも対応できることが期待されるため、結果的に重装備カメラとなっている。実像式光学ファインダーやバリアングル液晶の搭載、アクセサリーシューの装備や直感的に操作できるダイヤル類のインターフェースなど、まさにフラグシップ・コンパクトカメラがGシリーズなのである。 究極のGシリーズ、G1Xの登場とはいえ、Gシリーズが登場してからの12年間で、フラグシップ・コンパクトをめぐる環境も大きく変わってきた。ミラーレスカメラを含めたレンズ交換式カメラの価格が急速に低下する一方で、携帯電話やスマートフォンに追い上げられた普通のコンパクトカメラが、機能や描写力をレベルアップさせてきた。そうした中、従来のGシリーズの立ち位置も徐々に微妙になっている。描写力でレンズ交換式カメラのレベルに到達できていないにもかかわらず、サイズ面では「コンパクト」ではないカメラ、ややもすれば小型のミラーレスカメラと同等レベルのカメラというGシリーズでは、市場の理解が得られにくくなっている。 今までのGシリーズの「中途半端」な立ち位置を変え、レンズ交換式カメラに肉薄できる描写性能を持ったフラグシップ・コンパクトとしての方向に大きく舵を切り、文字通り「究極のGシリーズ」を目指したのがPowerShot G1Xなのである。 フルモデルチェンジを超えた「G」G1Xは、G12からどう変わったのか。実際に比較するのに先立って、まずは仕様上の違いをチェックしたい。下記の表は、G1XとG12の主要スペックを比べたものである。これを見ると、G1Xが大きく変わった点は、次の4点である。

【G1XとG12の比較】

レンズ一体式カメラの強みデジカメが急速に普及し始めた頃、レンズ交換式カメラのシェアは低下していくのではないか、という見方があった。ネオ一眼のように、高倍率レンズを搭載したカメラにすれば、イメージセンサーに最適化したレンズとすることができるだけでなく、ゴミ問題等のレンズ交換に伴う課題もかなり解決できる。そもそも一眼レフカメラで、レンズ交換が必要なシーンがどれだけあるだろうか、という本質的な問いを含んだ見方であったが、実際のその後の推移は、フィルム時代以上にレンズ交換式カメラの普及が進んだ。しかし、これだけレンズ交換式カメラが拡がっている中で、いやむしろ拡がっているからこそなのかもしれないが、カメラと一緒にセットになったズーム以外のレンズを使ったことがある方の割合は、かなり低いだろう。言い換えれば、そこそこの倍率のレンズを付けた描写力の高いカメラであれば、必ずしもレンズ交換ができる必要はないのである。 おそらく、キヤノンとしては、いずれ参入することになるミラーレス分野にどのようなスタンスで臨むのかを決める試金石としての役割もG1X担わせているのだろう。もし、G1Xのようなカメラが市場に受け入れられれば、レンズ交換式ミラーレスカメラは、エントリー機ではなく、より上級機の分野に軸足を置いて投入されるのではないだろうか。 それでは究極の「G」シリーズは、一眼レフのサブカメラとして、どのように変わったのか。以下、順次チェックをしていきたい。

2.キヤノン PowerShotG1Xを開封し外観をチェックキヤノン Canon PowerShotG1Xを開封するPowerShot G1Xは、1月に米国で開催された家電見本市CESの直前に、ヨーロッパで発表された。キヤノン初の大型センサー搭載コンパクトカメラということで、すぐに予約を入れた。予想では799ドルとのことであったが、実際には6万円台が実売価格となっているようだ。カラーはブラック一色。カラー選択で迷う必要はないが、シルバーモデルも似合いそうだ。

キヤノンのコンパクトカメラ共通のデザインとなっているパッケージ。厚みはあるものの、予想していたよりも小さい箱である。

ちなみにPowerShot G12のパッケージと一緒に並べるとこうなる。厚さは1.5倍ほどであるものの、箱の専有面積はほぼ同じ。

パッケージは小さいが、ぎっしり詰まっているという感じではない。写真に移っているのは下段で、この上にマニュアルやCD-ROMなどが入っていた。パッケージングもG12と同様にされている。

同梱されているもの。左上より、ユーザーガイド、CD-ROM、バッテリーチャージャーCB-2LC、バッテリーパックNB-10L、ネックストラップNS-DC9、インターフェースケーブルIFC-400PCU。バッテリーパックには端子カバーが装着されている。付属品は必要十分なもののみといる。 Sponsored Links バッテリーと充電器をチェックPowerShotG1Xのバッテリー関係は、SX40HSに採用されているものと同じである。

NB-5L用バッテリーチャージャーCB-2LC。充電には約1時間50分が必要。

コンセントプラグは折り畳み式のため、携帯性は良い。バッテリーチャージャーは中国製。

NB-10Lは、容量920mAh。静止画で約250枚、動画撮影では約1時間10分の撮影が可能。液晶画面を消灯すると、それぞれ700枚、2時間10分となる。実像式光学ファインダーを搭載しているメリットの一つである。バッテリーセルは日本製だが、パッケージングは中国にて行われている。 Sponsored Links PowerShot G1Xの付属品をチェック

付属しているインターフェースケーブルIFC-400PCU。本体とパソコンの接続に使用する。PowerShotG12用のケーブルと同じもの。

ネックストラップNS-DC9。合皮製だがしっかりしたつくりである。これもPowerShotG12と共通。

PowerShotG12ではレンズカバーはレンズ自体に内蔵されていたが、G1Xではレンズキャップ方式となった。脱落防止用の紐が付属する。

レンズキャップの裏側。つまみ方式となっており、レンズ先頭の溝とかみ合わせて固定する。

レンズキャップを装着した状態。 Sponsored Links PowerShot G1Xの本体外観をチェックボディ本体は落ち着いた半つや消しブラックで、高級感がある。基本的なデザインはまぎれもなくG12を踏襲している。PowerShotG12と比べると金額差が大きいので当然ではあるが、カメラとしてのクラスが違うことを感じる。重さはG12の401gに対し、G1Xは534gと133g重いだけだが、手に持つとG12とは異なり、ずっしりとした手ごたえを感じる。

カメラ前面。フロントカバーは金属製。レンズキャップ方式となったため、電源OFF時にもレンズ前玉が露出している。

液晶モニター側。液晶モニターはG12と同様に2軸で接続されているため、自由にアングルを変えることができる。インターフェース関係も基本的にG12と共通しており、G12のユーザであれば迷うことなく操作可能だろう。なおG1Xではリアカバーも金属製となっている。

ボディ上面。グリップ部が大きく張り出していることが分かる。レンズは沈胴式であるが、大型イメージセンサーに対応するために大型化した結果、ボディ厚とほぼ同じくらい突出していることがわかる。2段式のモードダイヤルもG12から引き継いでいるが、G12では下段はISO感度設定ダイヤルだったものが、G1Xでは露出補正ダイヤルとなっている。

ボディ左側面。中央やや上にある6つの穴はスピーカー。ステレオマイクはアクセサリーシュー基部の両側に設置されている。

ボディ右側面には、外部インターエースが配置されている。下に見える切り欠きは、DCカプラー取付時にケーブルを通すためのもの。

ボディ底面。日本製と明記されている。三脚用穴はレンズ中央部からややずれた位置にある。レンズが大型のため干渉を避けるためにこうした配置になったものと思われるが、できればレンズ光軸上に配置してある方が望ましい。

レンズ前面。PowerShotG12では実焦点距離は6.1~30.5mmであったが、G1Xでは15.1~60.4mmとなった。35mm換算の画角では、どちらも広角側28mmとなる。

ボディ前面右上部には、電子ダイヤルやランプ、実像式ファインダー対物側レンズが見える。このあたりの配置もG12と共通する。

右手グリップ側にはG1Xのロゴが刻印され、インクが流し込まれている。

レンズ鏡胴には金属リングが装着されている。

金属リングは、レンズ右下にある取り外しボタンを押して反時計回りに回転させると外すことができる。ここには、マクロライトアダプターを介してマクロリングライトMR-14EXが装着できる。

はずした金属リング。あまり外す機会はないかもしれないが、しっかりと作りこまれている。

金属リングの内側には、ボディに装着するための白い指標が印字されている。

右手グリップ側のコントロール部。モードダイヤル下段の機能が、ISO感度設定から露出補正に変わったものの、基本的な配置はG12と共通である。シャッターボタンが大型化されたため、使いやすさがぐっと向上している。

ボディ右側の外部インターフェース用カバー。

外部インターフェース用カバーの内側には、A/V OUT(映像/音声出力)・DIGITAL端子、リモコン端子、HDMI端子が格納されている。配置順番は一部異なっているが、インターフェース自体はG12と同じ。リモコン端子には、リモートスイッチLH-DC70を装着できる。

G12では内蔵フラッシュは常に露出していたが、G1Xではポップアップ方式に変わった。スイッチは手動のため、使用する場合には必ず手でポップアップさせる必要がある。電源OFF時にもポップアップは可能。

内蔵フラッシュをポップアップさせた状態。

実像式ビューファインダー。ファインダー部の右にあるランプは、撮影準備状況を表示するもの。光学ファインダー内部には表示部がないため、視野に入るこの位置のランプを確認することになる。ファインダー左側のダイヤルは視度補正用。その左側にあるSボタンは、ショートカットボタンで、自由に機能登録ができる。

ボディ背面右側のメインコントロール部。基本的なレイアウトはG12と共通するが、機能は一部入れ換えられている。

液晶モニターを開いたところ。2軸方式のため、比較的自由に向きを設定できる。このあたりもG12のものを踏襲している。

底面カバーには、バッテリーとSDメモリーカードが格納される。挿入方向等のガイダンスはとくに表示されていないので、向きに注意が必要。端子を見ながら入れれば問題ないとはいえ、このあたりは改善の必要があるかもしれない。

バッテリーとSDメモリーカードを挿入しつつある状態。

電源OFF時にもレンズが出ているが、この状態は沈胴時である。

電源を入れると、沈胴していたレンズが伸長する。広角側でも意外と伸びるが、APS-Cサイズの一眼レフ用レンズを考えれば、仕方がないかもしれない。

望遠側にした状態。35mm換算の画角では112mmとなる。

液晶モニターの明るさは5段階で設定できる。G12では2.8型46万ドットだったが、G1Xでは3型92万ドットと、大型化・高精細化がされており、かなり見やすくなった。 Sponsored Links 3.キヤノン EOS KissX7の描写性能はどうか?描写力チェック1:高感度性能PowerShot G1Xの基本感度はISO100で、1/3段ステップでISO12800まで設定可能となっている。ノイズの低減処理方法としては、カメラ内の高感度ノイズリダクションの設定をするか、RAWで撮影を行い、パソコン上での現像段階で実施することになる。なお、RAW撮影を行う場合には、カメラ内での高感度ノイズリダクションは設定できない。カメラ内でのノイズ低減は、撮影メニューの中にある「高感度NR」によって設定する。出荷時には「標準」になっているが、「弱」と「強」を含め、3つの中から選択することになる。なお、RAW+JPEGで撮影する場合、JPEGファイルには「標準」の高感度NRがかかるようだ。 実際に撮影してみると、ISO6400以上では撮影後の処理時間が長くなるので、このあたりが閾値となっているようだ。ただし、下記のサンプルを見てもわかるように、低感度においても高感度NRの設定によって、一定のノイズリダクションはかけられている。 下記のサンプルは、ノイズリダクションを弱、標準、強の3段階で各ISO感度の撮影を行ったものである。ノイズリダクションを弱にしても、ISO1600まではほとんどノイズを感じなく、ISO3200でも常用可能だろう。ISO6400になると、暗部で少々ノイズが目立ち始めるが、一般的な撮影では十分使用可能なレベルとなっている。ISO12800も、単に設定できるというレベルではなく、シーンによっては積極的に利用すべきだろう。 高感度NRを標準や強に設定すると、ノイズの低下には大きな効果を発揮する。しかし、強にすると解像感の低下もそれなりにあるので、基本的には標準での撮影が無難かもしれない。 メーカーにとっても、高い高感度性能が大きなセールスポイントとなっているが、確かにデジタル一眼レフと同等レベルの能力を発揮していることが確認できた。このクラスのカメラで、ISO12800も活用できる時代が来たことに感慨を覚える。

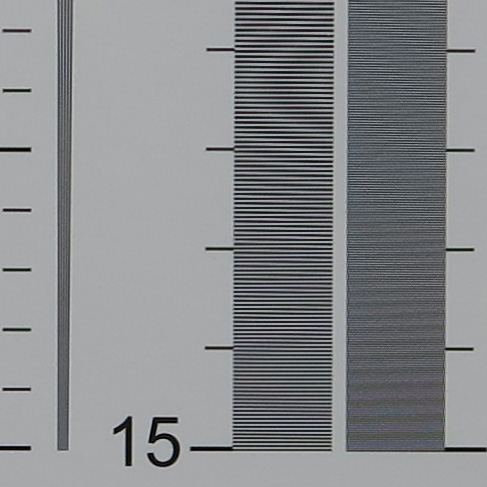

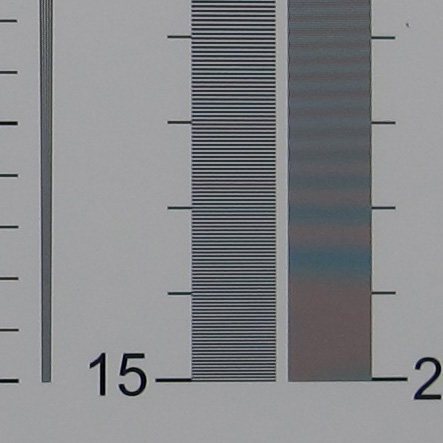

ISO100 (左から高感度時ノイズリダクション「弱」、「標準」、「強」) Sponsored Links 描写力チェック2:歪曲収差PowerShot G1Xは、35mm換算で28-112mm、光学4倍ズームを搭載している。最近のコンパクトカメラとしては抑えられた数値であるが、一眼レフに準じたサイズのイメージセンサーを搭載していることを考えると、広角端では開放F2.8のレンズをよくこのサイズで実現したものだと思う。歪曲収差に関しては、G1Xも電子的な補正がかけられているようだ。そのためもあってか、広角側から良好に補正されている。広角端では、周辺部にわずかに樽型収差が残っているが、アングルに特段の注意が必要なレベルには至っていない。 広角端から望遠側に移るにつれ、さらに収差が補正されていく。35mm換算で50mmあたりの標準域を超えると、歪曲収差はほぼ完全に補正されている。 焦点距離:15.1mm(35mmサイズ換算28mm) 焦点距離:25.4mm(35mmサイズ換算47mm) 焦点距離:46.1mm(35mmサイズ換算85mm) 焦点距離:60.4mm(35mmサイズ換算112mm) Sponsored Links 描写力チェック3:解像力解像力テストでは、イメージセンサーとレンズの両方の実力が試される。いつもの通りISO12233準拠チャートを使用して解像力チェックを行った。結果は、コンパクトカメラとしては良好な解像力を示している。画像中心部に関しては、広角端では開放から良好な解像力を示しており、2500本のラインもぎりぎり視認できる。絞るにつれて、さらに鮮明になり、広角端ではF5.6でピークを示している。 望遠側に移るにつれ、徐々に解像感は低下していく。とくに、30mm(35mm換算で50~60mm)を超えると、解像力の低下が顕著になり、この傾向は望遠端まで続く。それでも望遠端でも2300本のラインあたりまでは識別できるので、コンパクトカメラとしては良好な解像力と言えるだろう。 周辺部に関しては、全体としてはやや残念な結果となった。広角端では、周辺部も中心部とほぼ同様の傾向を示し、絞り開放でも鮮明ではあるがF5.6まで絞るとさらにシャープな画像となった。 望遠側に移るにつれ、急速に周辺部の画像が流れていくようになる。30mm(35mm換算で55mm)あたりを超えると、開放では厳しい状況であり、絞りを2段程度絞る必要があるように感じた。50mm(35mm換算で90mm)を超えると、周辺部の画像もだんだんと落ち着きを示し、絞り開放でもそこそこのレベルにはなる。とはいえ、やはり少なくとも1段程度は絞ることをお勧めする。 トータルで見れば、イメージセンサーの力を引き出すレンズということができるが、イメージセンサーの大きさの割にレンズを小型化した影響のせいか、広角端を除き、画像周辺部では少々厳しい評価となった。

15.1mm域(35mmサイズ換算28mm) F2.8 Sponsored Links 4.PowerShotG12からどう進化したか?仕様と外観の比較「G」シリーズの11代目としてリリースされたPowerShot G1X。2000年の初代G1から12年、前機種のG12からでも1年半が経過する中で、どのようにブラッシュアップされているのか、まずは仕様と外観をチェックしてみたい。なおキヤノンは、G1XをG12の上位機種として位置づけており、当面G12も併売されるとのことである。G12と比較したとき、G1Xの主な違いとしては次の点がある。

G1Xだけを見ると、G12よりもかなり大きくなったような印象を受けるが、実際に両機種を並べてみると、それほど差がないことがわかる。両機種の違いは、むしろ持った時の「ずっしり感」かもしれない。PowerShotG1Xは、精密機械としてのカメラを実感させてくれる。

両機種の違いの一つに、G1Xはレンズキャップ方式となった点がある。電源をONにする前に、レンズキャップをはずさなければならない。

液晶モニター側。G12は2.8型46万ドットの液晶だったが、G1Xでは3.0型に大型化されるとともに、ドット数も2倍の92万ドットとなった。ボタンやダイヤル等の配置はほぼ同じだが、ボタンの機能は結構入れ換えられている。

上面からのアングル。G1Xはグリップ部が大きくなっていることが分かる。写真では見づらいが、G1Xで改善された点の一つに、シャッターボタンの大型化がある。一眼レフと同等のフィーリングでシャッターを切ることができる点は、随分と気分を変えてくれる。

ボディ底面の比較。三脚用穴はG12でもレンズ光軸からずれていたが、G1Xでさらにずれた点は、ちょっと残念だ。

ボディ側面。G12のボディは結構グラマラスである。実装上の理由もあったとは思うが、むしろデザインのトレンドが変化しているのかもしれない。

電源を入れた状態。どちらも広角端だが、G1Xのレンズ伸長が長いことがわかる。

望遠端。G1Xもさらにレンズが伸びている。とはいえ、デジタル一眼レフの標準ズームよりは十分小さい。イメージセンサーの大きさを考えれば、かなりの小型設計であるといえるだろう。 Sponsored Links 描写性能比較G1XとG12は、イメージセンサー、レンズ、画像処理エンジンのすべてが異なっている。とくに、イメージセンサーが1/1.7型から1.5型が変わった点は描写力の点で大きな差となっている。この両者の描写力テストの結果、高感度性能、解像力の面で、明らかにG1XがG12を上回っていることが確認できた。また、G1Xは電子補正がされているため、単純には比較できないかもしれないが、結果としての歪曲収差についても、G1XがG12を上回っていた。 (1) 高感度性能比較G12の基準感度はISO80であったが、G1XではISO100となった。その分、設定できる最高感度がISO3200からISO12800へと2段分アップしたとともに、高感度ノイズリダクションの設定も可能となった。G1Xは画素数は1.4倍となっているがセンサーサイズは6.3倍となっているため、画素単位での受光面積は大幅に拡大されている。仮に画素技術の向上がなかったとしても、単純に2段分(4倍)のメリットが受けられることになる。描写力の結果は下記を見てほしいが、G12ではISO400を超えたあたりからノイズが出始めていたのが、G1XではISO1600でもほとんどノイズを感じさせない。大まかな表現ではあるが、概ね3段分以上ノイズレベルが低減されている。つまり、高感度ノイズリダクションを標準に設定しても、G1XのISO12800のノイズレベルは、G12ではISO3200よりも低いといえるだろう。さらに高感度ノイズリダクションを強にすると、解像感の低下が伴うものの、ノイズ面ではさらに差が大きくなる。

ISO100 ノイズリダクション標準

ISO200 ノイズリダクション標準

ISO400 ノイズリダクション標準

ISO800 ノイズリダクション標準

ISO1600 ノイズリダクション標準

ISO3200 ノイズリダクション標準

ISO12800 ノイズリダクション標準 Sponsored Links (2) 歪曲収差比較メーカーから正式に発表されているわけではないが、G1Xでは電子的補正が加えられており、G12の画像と単純に比較することはできないかもしれない。しかし、結果として生み出される画像がどうであるか、という観点に立てば、こうした傾向も一つのあり方として評価できるように思う。さて、両機種とも、中望遠域よりも望遠側では、歪曲収差はほぼ解消されている。そのため、広角端、標準域、中望遠域の3つの焦点距離に関して、両機種の歪曲収差を比較したのが下記である。 これを見ると、全般的にG1Xの方が良好に補正されている。とくに広角端では、G12ではやや樽型収差が目立つが、G1Xではほとんど気にならないレベルに補正されているのはさすがである。標準域、中望遠域では差は小さくなるものの、やはりG1Xの方が上回っていると言えるだろう。

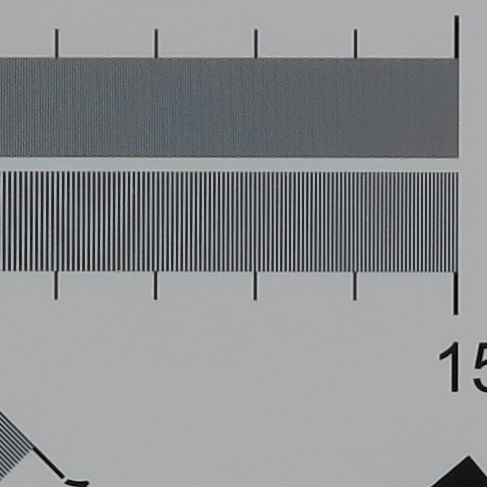

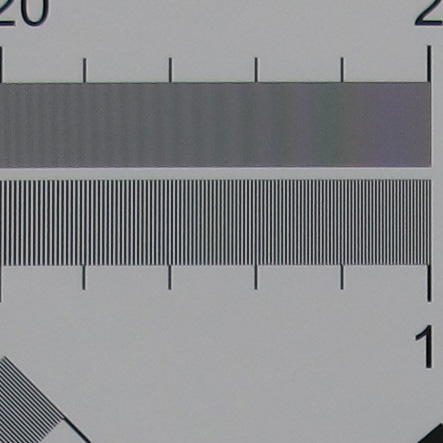

G1X 15.1mm(28mm) G12 6.1mm(28mm) (3) 解像力比較G1X、G12とも、広角側の解像度が比較的優れていたため、両方の焦点距離を広角端(G1Xは15.1mm、G12では6.1mm)に設定してチェックを行った。どちらも35mm換算の画角は28mm相当となる。なお、G1Xでは開放絞りから2段絞った状態が一番鮮明であったのに対し、G12では開放絞りが一番よかったので、それぞれの絞りでチェックを行った。設定ISO感度は、どちらも基準感度(G1XはISO100、G12はISO80)。結果は、明らかにG1Xの方が解像力は上回っている。G12もコンパクトカメラとしては決して悪くはないものの、G1Xはさらによい解像力を示した。G1Xのレンズは、周辺部でやや描写力に課題を感じるが、レンズ性能が引き出せる中心部においては、単純にイメージセンサーの持つ力の差が表われているといえるだろう。

PowerShot G1X  PowerShot G12  Sponsored Links 5.結局、キヤノン PowerShotG1Xは「買い」か?独断 素晴らしい!

独断 もう一息!

Sponsored Links 付録1.製品仕様からみた PowerShotG1Xの特長

Sponsored Links 付録2.発売前のファーストレビュー【一口コラム】 Gシリーズ11代目 真のフラグシップコンパクト1月10日から米国ラスベガスで開催される家電見本市CESでの展示に向けて、キヤノン・ヨーロッパが発表したのが、11代目のPowerShot Gシリーズ、G1Xである。このサイトのログを見ても、ほぼ同時に発表された富士フイルムX-Pro1とともにアクセスが急増している。見方を変えれば、新たなレンズ交換式システムであるX-Pro1と同じように注目を集めている、という事実の中に、PowerShot G1Xへの期待の高さが示されている。G1Xの一番の魅力は、G12とほとんど変わらないボディの中に1.5型センサーを搭載した点である。サイズを比較すると、G12よりも縦横が各々約4mm、奥行きはレンズ部分の張り出しにより約16mm大きくなっている。実際に並べた写真を見ると、ほとんど同じといってもよいサイズに収まっている。その代り、重さは401gから534g(どちらもバッテリーやカードを含む)へと約130g重くなっており、小型コンパクト1台分増えている。 センサーサイズは、18.7mmX14.0mmで、これはフォーサーズ規格の17.3mmX13.0mmよりも大きい。G12の1/1.7型センサーの大きさは7.6mmX5.7mmなので、単純に面積を比較すると、約6倍のサイズである。これに伴い、有効画素数も1000万画素から1430万画素へ増えているが、画素単位でみればこれでも面積は4倍になっており、ダイナミックレンジや高感度性能、解像力の向上など、描写力を期待させてくれる。 その他の目立つ点は、フルHD動画撮影への対応や、背面液晶モニターを3型92万ドットのものに置き換えるなど、最近の高級コンパクトカメラのトレンドに沿った改良となる。また、動画撮影時間は変わらないものの、静止画撮影枚数が370枚から250枚に減ったことや、マクロでの最短撮影距離が1cmから20cmになった点は、センサーサイズが大きくなったことが原因と思われるが、実際の撮影面でどの程度の影響となるか、確認する必要があるだろう。 報道によると、米国での価格は799ドルが予定されており、換算レートを80円とすると、7万円弱で購入できることになる。いずれにしても、発売が楽しみなデジカメが、また一つ増えた。 (1月11日記載) 【CP+2012速報レポートを掲載しました。】(2月9日) 追記:「マクロ最短距離が20cmから1cm」と記載しておりましたが、「1cmから20cm」の誤記でした。訂正させていただくとともに、ご指摘くださった方に感謝申し上げます。 (2月28日monox管理人) 【G1XとG12の比較】

|

Sponsored Links

独断 デジカメ対決! ☆ vs ソニー DSC-RX100 ☆ vs 富士フイルム X10 ☆ vs キヤノン PowerShot G15 ☆ vs キヤノン PowerShot G12 |

【厳選レビュー記事】◎デジカメWatch インタビュー:キヤノンに訊く「PowerShot G1 X」の進化

◎デジカメWatch 【新製品レビュー】キヤノンPowerShot G1 X

◎ITmedia 1.5型センサー搭載、実用性も高い高画質モデル キヤノン「PowerShot G1 X」

◎マイナビ 超ド級の1.5型センサー搭載コンパクトデジカメ「PowerShot G1 X」

◎ASCII キヤノン史上最高画質の「PowerShot G1 X」を早速チェック!

◎デジカメWatch キヤノン、1.5型センサー搭載「PowerShot G1 X」を国内正式発表

◎ITmedia キヤノン、1.5型センサー搭載のハイエンド「PowerShot G1 X」を展示

◎デジカメWatch キヤノン、18.7×14mmセンサー採用のレンズ一体型機「PowerShot G1 X」

|

【Canon PowerShot G1X 基本仕様】

メーカー製品仕様のページ |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Sponsored Links |