|

|

| トップページ > デジカメ徹底レビュー > ニコン Nikon 1 AW1 > ニコン Nikon 1 AW1 |

特集 ニコン 1 AW1

ニコン 1 AW1 ~レンズ交換式全天候カメラ「ニコノスデジタル」 |

|

ニコン 1 AW1

by Inaba Kunio

レンズ交換式全天候カメラ「ニコノスデジタル」

評価:5.0

|

|

1.ニコン 1 AW1の位置づけと概要世界初!レンズ交換式全天候デジタルカメラ9月19日に発表されたニコン1 AW1が、いよいよ発売開始となりました。レンズ交換式のデジタルカメラとしては世界初となる防水・防塵・耐衝撃性能を持った全天候カメラであり、心待ちにされていた方も少なくないのではないでしょうか。→発売前の記事「レンズ交換式全天候カメラ「ニコノスデジタル」」はこちら。

ボディ単体で15mまでの耐水性能を持つニコン1 AW1。販売形態は、1NIKKOR AW 11-27.5mmF3.5-5.6 防水レンズのキットのみですが、受注販売形式ではボディのみの発売も予定されています(ブラックボディ、10月31日から)。

AW1の特徴は、次のとおりです。

AW1の魅力は?AW1のポイントは、一般的なミラーレスカメラと互換性を持たせたレンズマウントで、本格的な防水・耐衝撃性能を持たせた点にあります。専用ボディキャップには、今までの1 NIKKORレンズ使用時のためのOリングプロテクターも内蔵させるなど、細かい点まで目配りがされているように思います。GPSユニットを内蔵し、タフネス性能を持たせているにもかかわらず、価格的にはかなり買いやすいレベルに抑えられている点も魅力的です。

AW1のニコン1防水マウント。Oリングを装着したことで、レンズ基部が突起しています。マウント面からイメージセンサーまでの距離は同じです。ニコンJ3と比較すると、かなり違うことがわかります。

それでは、世界初となるレンズ交換式タフネス・デジカメ、ニコン 1 AW1の実力をテストしてみます。

2.ニコン AW1を開封し外観をチェックニコン 1 AW1を開封する9月19日に発表された世界初のレンズ交換式全天候デジカメ、AW1が発売開始となりました。カメラ自体は2013年2月に発売されたJ3(製品レビュー)と同じですが、15mまでの耐水性能と2m落下の耐衝撃性を持ったタフネスカメラであり、唯一無二の存在であると言えます。当初はシルバーモデル・レンズキットだけのリリースでしたが、その後国内でもブラックモデルが受注販売されることが発表されています。なお、ブラックモデルはボディ単体での購入も可能です。単体発売されているAW 10mmF2.8と一緒に使うのであれば、ブラックモデルの選択も良いかもしれません。 販売開始時点のレンズキット実売価格は、8万円弱となっています。J3登場時のレンズキット(付属レンズは10-30mm)の実売価格は6万5千円前後でしたので、AW1の値ごろ感は高いように思います。 なお、付属する 1 NIKKOR 11-27.5mm f/3.5-5.6は既存の同スペックレンズを防水パッケージ化したものとなります。保護ガラスが1枚追加されていますが、光学系は同じです。

Nikon 1 J3小型10倍ズームレンズキットのパッケージ。白を基調とした箱はV2(製品レビュー)やJ3(製品レビュー)と同じですがに、側面には防水カメラであることをアピールする写真が印刷されています。

ケースを開けると、保証書や取扱説明書が目に入ります。ボディ本体とレンズとは別々の保証書が入っており、保証内容もボディ用は国内のみですがレンズについては国際保証書と異なっています。

保証書や取扱説明書が置かれているトレイを取り外すと、その下から製品本体が顔を出します。左側に見えるのがボディ本体で、右下にズームレンズが入っています。

パッケージ内に同梱されている付属品関係。左上より使用説明書、活用ガイドCD-ROM、ソフトウェアCD-ROM、バッテリーチャージャーMH-27、バッテリーEN-EL20、シリコングリス、USBケーブルUC-E19、ストラップAN-N1000。使用説明書は簡易版ですが148ページの冊子ですので、基本的な事項については記載されています。同梱されているCD-ROM内には詳細版ともいうべき活用ガイドが入っており、こちらは304ページです。 ニコン 1 AW1の本体をチェック

ボディ前面。デザイン的には一般的なNikon 1シリーズと共通で、知らなければタフネスモデルであることに気が付かないと思います。レンズマウントの両側にある穴はステレオマイク用のものです。

液晶モニター側。J3と同じ3型92万ドットの液晶モニターを搭載しています。親指部分のグリップ部右に新設されたアクションボタンなど、水中でグローブを着用しての操作にも配慮されています。

ボディ上面。ニコン1シリーズでは初となるGPS内蔵モデルとなります。GPSのロシア版であるGLONASSにも対応しています。シャッターボタン、動画撮影ボタンもグローブでの操作がしやすいように工夫されています。

ニコン 1 J3のボディ上面。ストロボ左側にある指標は、ボディ中央部よりも液晶モニター側に寄っていることがわかります。

ボディ底面。左側にバッテリー室とメモリーカードスロットが設けられています。三脚用の穴はレンズ光軸からシフトされています。三脚用の穴の左側にある2つの穴はスピーカーで、右端にある穴は気圧調整用の穴となります。

ボディ左側面。外部接続端子はこちら側に設けられています。ストラップ取り付け部はかなり大型です。

レンズ左側面。中央部にあるマイナスネジ部は専用グリップGR-N6000用のものです。

AW1用専用グリップGR-N6000。実売価格は5000円弱となっています。

ボディ左肩にあるAW1のロゴ。印字ですがデザイン上のアクセントとなっています。

ボディ右上にあるNikonのロゴ。刻印された中にグレーのインクが流し込まれています。その右にあるランプはAF補助光、セルフタイマーランプ、赤目軽減ランプを兼ねるものです。

レンズマウント部がボディ前面から突出しており、Oリングが装着されています。一般のニコン1用レンズも装着できますが、AW1専用レンズを他のボディで使用することはできません。

ボディ前面に新設されたグリップ部。滑り止めの溝がきってあり、ホールド感の向上に役立っています。オプションのグリップGR-N6000は、この上に被さる形で装着します。

軍艦部右側のメインコントロール部。シャッターボタンと動画撮影ボタンを突出させた上で、誤操作防止用のプロテクターが外周部につけられています。グローブ装着時を想定した作りとなっています。

フラッシュ上部には目立つようにタフネス性能が印字されています。水中で15m、2mの耐衝撃性能を持っています。

ボディ右側面にあるグリップ取付用ネジ部。専用グリップGR-N6000を装着するときに使用します。

液晶部右側のメイン操作部。ゴムグリップの右にあるボタンは「アクションボタン」で、このボタンを押したままカメラを左右に傾けることで撮影モードの変更等の操作ができます。

ニコン 1 J3の操作部。以外にAW1とは違う部分が多くあります。

フラッシュポップアップボタンは機械式のため、電源が入っていない状態でも稼働します。J3ではボディ左側にありましたが、AW1では液晶モニター上部に移設されました。

内蔵ストロボをポップアップさせた状態。ニコン1防水マウントは、レンズ装着部が前にシフトしているため、ストロボ照射面もかなり前に出るようになっています。

照射部を指で上側に向けることもできるため、簡易バウンスとして使うことも可能です。

ボディ左側にある外部接続端子カバーの内側。上がUSB端子で、下がHDMIミニ端子です。当然ですが、水中での使用には対応していません。

外部接続端子カバーの蓋部分にはしっかりとした防水パッキンが付けられています。。

水中で誤操作による開封事故を防ぐため、ロック機構が組み込まれています。ロックを解除すると、黄色いインジケーターが表示されます。

バッテリー室カバーも2段階ロック方式で、ロックを解除すると黄色のインジケーターが表示されます。

バッテリー室カバーを開いた状態。蓋部分にはやはりパッキンが設けられています。

バッテリー室側面には、バッテリー挿入方向のガイダンスシールが貼付されています。

バッテリーとメモリーカードを挿入しつつある状態。メモリーカードはラベル面が液晶側となります。

通常のニコン1用レンズを使用するときのために、Oリングプロテクターが用意されています。

1 NIKKOR 18.5mm f/1.8(製品レビュー)を装着した状態。レンズマウント基部が前に突出しているため、実質的な奥行きは長くなります。

ボディ単体の重さは実測で312.0gでした。メーカー公表値は313gです。

バッテリーとメモリーカードを加えた重さの実測値は355.0gでした。メモリーカードによって異なりますが、メーカー公表値は356gです。

初期設定時、水中使用時に注意すべきガイダンスが表示されます。海水中で使用した場合の後処理などについても簡単に説明されています。

AW1用に、ホワイトバランスやレンズゆがみ補正機能がカスタマイズされています。これはレンズの自動ゆがみ補正機能で、水中用の項目が用意されています。

液晶モニターはJ3と同じ3型92万ドットで、視認性は良好です。アスペクト比はイメージセンサーと同じ3:2のため、最大サイズの静止画は液晶モニター一杯に表示されます。

電子水準器と電子コンパスを表示させた状態。高度/水深の表示も可能で、高度計では-500m~+4500m、水深計は0m~20mで表示でき、画像データに記録することも可能です。 ニコン Nikon 1 AW1の付属品をチェック

バッテリーチャージャー MH-27。J3/J2/J1と同じものです。バッテリーEN-EL20の充電には、最大で2時間かかります。

コンセント接続部は回転可能なため、可搬性に優れています。

リチウムイオンバッテリーEN-EL20。容量は7.2V 1020mAhです。静止画で250コマ、動画で55分の撮影が可能です。J3は220コマ、45分でしたので、電源管理の仕組みが改良されているのかもしれません。

バッテリーEN-EL20には、偽造防止用のホログラムが貼付されています。中国製。

付属するUSBケーブルUC-E19。パソコンやプリンター等との接続に使用します。

ストラップAN-N1000。ニコン1シリーズで共通のものとなっています。Nikon 1のロゴは貼付製ですが、ストラップ自体は十分な強度がありそうです。陸上での使用が推奨されていますので注意が必要です。

付属する専用シリコングリス。レンズマウント部のOリングの塗布することで、レンズの脱着が容易になるとともに、Oリングの摩耗も抑制します。

ボディキャップBF-N2000。ニコン1防水マウントに変わったことで、ボディキャップ自体も従来のBF-N1000とは異なるものが付属します。

ボディキャップの裏側。マウント部のバヨネットを利用して装着するタイプです。

BF-N2000にはOリングプロテクターが装着されています。これは、通常のニコン1用レンズを使用する時には、レンズマウント外周部のOリングが露出してしまうので、保護用に使用できます。

Oリングプロテクターを取り外した状態。 Sponsored Links 3.ニコン AW1の描写性能はどうか?描写力チェック1:高感度性能ニコン 1 AW1に搭載されているイメージセンサーは、基本的にJ3(製品レビュー)やV2(製品レビュー)と同じものですので、ほぼ同様の傾向を示しました。AW1の基本感度はISO160で、ISO6400まで設定可能となっています。拡張設定等の項目はありません。ノイズ低減処理の行い方としては、カメラ内での設定と、RAWで撮影しパソコン上での現像段階で行う方法があります。なお、カメラ内で設定した場合でも、RAWファイルには変更は加えられませんので、後から編集することも可能です。 カメラ内でのノイズ低減は、「高感度ノイズ低減」と「長秒時ノイズ低減」の2つがあります。どちらも、メニューで設定できますが、「高感度ノイズ低減」は「絵づくりメニュー」内にあるのに対し、「長秒時ノイズ低減」は「撮影メニュー」の中に置かれていますので注意が必要です。 「高感度ノイズ低減」は「しない」、「する」の2種類が設定可能となっています。「する」にした場合には、常に高感度ノイズ低減処理がかけられます。「しない」にした場合には、ISOを高感度に設定した場合にのみ、高感度ノイズ低減処理がかけられます。その場合でも、「する」にした時よりも弱めに処理がかけられます。 「長秒時ノイズ低減」は、「する」と「しない」のどちらかに設定します。「する」に設定すると1秒よりも低速のシャッター速度で撮影したときに長秒時ノイズ低減がかかります。長秒時ノイズ低減処理を行うと、画像を記録するのにかかる時間は約1.5~2倍となります。「しない」にした場合には、遅いシャッター速度で撮影する場合に長秒時ノイズ低減処理がかけられます。その場合でも、「する」にした時よりも弱めに処理がかけられます。また、かかる時間も通常と比べて多少長くなる程度です。このあたりも、J3やV2と同じです。 高感度ノイズ低減を「しない」にしても、ISO800まではほとんどノイズ感は感じられません。ISO1600あたりから、徐々にノイズが増える感じはしますが、ISO3200でも気になるレベルではありません。ISO6400になると、さずがに解像感の低下も感じられますが、縮小するなど使い方によっては十分実用可能なノイズレベルとなっています。 高感度ノイズ低減を「する」にすると、1段分程度ノイズが低減化されます。解像感もやや低下しますが、ISO6400の等倍でそれなりに使えるレベルとなっています。 標準の設定では、「長秒時ノイズ低減」は「しない」に、「高感度ノイズ低減」は「する」となっていますが、解像感を重視されるのであれば、高感度ノイズ低減も「しない」にしても良いかもしれません。 なお、設定できるISO感度の上限はISO6400となっていますが、このノイズレベルを見ると、もう一段程度高感度側に設定を拡げても良いように思いました。このあたりは将来的にファームウェアのバージョンアップで機能追加できると良いと思います。 下記のサンプルは、高感度ノイズ低減を「しない」、「する」の2段階で各ISO感度の撮影を行ったものとなります。表示画像は等倍画像ですが、クリックすると全体画像が表示されますので、あわせて比較をしていただければと思います。

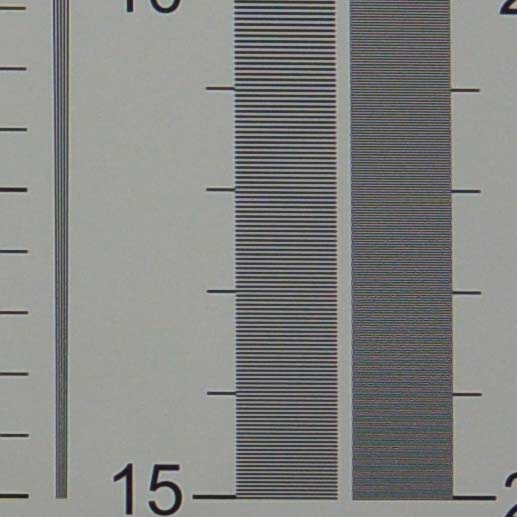

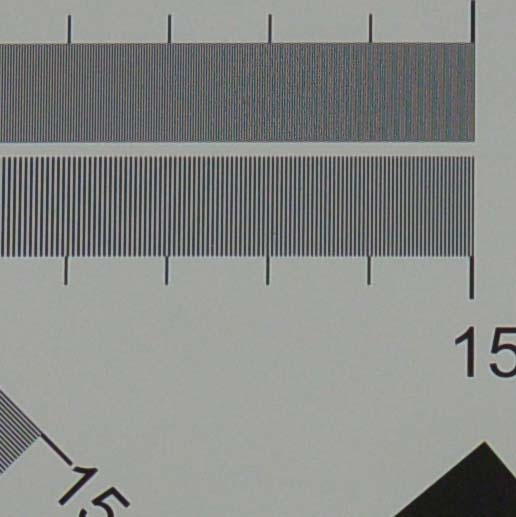

ISO160(左から「しない」「する」) 描写力チェック2:解像度Nikon 1 AW1のイメージセンサーは有効1425万画素です。今回テストに使用したニコン 1 NIKKOR AW 11-27.5mm f/3.5-5.6は、既存の11-27.5mmレンズと同じ光学系であり、標準ズームレンズとしては良好な解像力を示しました。このレンズは、絞り開放でもしっかりとした解像力を示したため、この状態で確認を行いました。下記の切り出し画面を見ていただけるとわかるように、視覚解像度チェック用ライン、限界解像度チェック用ラインとも2500本ラインの識別が可能であり、イメージセンサーの画素数を活かしていると感じました。 なお、他の焦点域や絞りによる変化については、1 NIKKOR AW 11-27.5mm(製品レビュー)をご覧ください。

限界解像度チェック用のラインでは、2500本まで視認できています。モアレもほとんど発生していません。

横方向の限界解像度チェック用のラインでも、2500本域まで視認できています。

描写力チェック3:歪曲収差補正機能ニコン 1 AW1には、レンズの特性による歪曲収差を軽減する機能があります。撮影メニューの中にある「自動ゆがみ補正」がそれで、「しない」「する」のどちらかに設定できるようになっています。また、水中でも使用できるカメラのため、専用防水レンズを装着した場合には「する」が「する(陸上)」と「する(水中)」の2つに分かれます。 レンズのゆがみ補正機能に対応しているのは1NIKKORレンズのみで、マウントアダプターFT1を介してデジタル一眼レフ用レンズを装着した場合には、自動ゆがみ補正は機能しません。 テストに用いたのは、ニコン 1 NIKKOR AW 11-27.5mm f/3.5-5.6で、広角端の11mm域から27.5mm域まで確認をしました。 テストした結果、自動ゆがみ補正機能で極めて良好に補正されることが確認できました。焦点域11mmの広角端では、画像周辺部に樽型収差がみられますが、自動ゆがみ補正を「する(陸上)」にすると、広角端の樽型収差もほぼ完全に補正されます。 なお、参考まで「する(水中)」もテストしてみました。水中では糸巻型の収差が発生する傾向がありますので、逆に樽型の補正がかかります。概ね、「する(陸上)」と同じ程度の電子補正(補正する方向は逆となりますが)がかけられているように感じました。 自動ゆがみ補正機能を使用すると、原理上画像周辺部がやや削られることになりますが、積極的に活用すべきように感じました。

11mmF3.5 (35mm版30mm相当) 機能チェック(おまけ):連続撮影枚数ニコンによると、AW1の連写性能は次の通りです。

使用したメモリーカードは高速タイプのものです。 (SanDisk ExtremePro Class10 Read 95MB/s Write 90MB/s)

連写設定は速度の違いにより4種類ありますが、5枚/秒とその他では動作に違いがあります。5枚/秒の時には液晶モニター表示が追随するとともに、バッファー容量が一杯になっても連写を継続することができます。実際にRAW+FINEでも1.1コマ/秒のペースでカード容量一杯までの連写が可能でした。 これに対し、15枚/秒以上の速度設定時には、バッファー容量が一杯になると連写が自動的にストップします。また、画面表示も停止したままとなります。なお、15枚/秒設定時には、設定している画質によって連続撮影可能枚数に違いがありましたが、30枚/秒と60枚/秒のときには、データ容量に関わらず20枚を撮影した段階で停止しました。 なお、5枚/秒での連写時にはバッファー容量が一杯になった時点でも、もたつく感じはありませんでした。実際の撮影シーンでは、5枚/秒の設定を使う機会が多いと思いますが、ミラーレスカメラとしては快適な連写性能と連続撮影可能枚数だと感じました。 4.結局、1 AW1は「買い」か?独断 素晴らしい!

独断 もう一息!

Sponsored Links 付録.製品仕様からみた 1 AW1の特長

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Sponsored Links |