|

|

| トップページ > デジカメ徹底レビュー > ニコン Nikon V2 > ニコン Nikon V2 |

特集 V2

ニコン V2 ~フルモデルチェンジされた新しい「V」 |

|

ニコン 1 V2

by Inaba Kunio

フルモデルチェンジされた新しい「V」 評価:5.0

|

|

1.ニコン V2の位置づけと概要明らかとなったニコンのミラーレス戦略2011年11月に登場したV1とJ1は、コンパクトカメラからのステップアップユーザーをメインターゲットとした製品でした。デジタル一眼レフが絶好調であるニコンとしては、急速に存在感を高めているミラーレスカメラ市場に参入しつつも、デジタル一眼レフの市場をできるだけ侵食しない、というスタンスだったのだと思います。今回、V2がフルモデルチェンジし、デジタル一眼レフと同じインターフェースとなったことで、ニコンのミラーレス戦略が明らかになったように思います。それは、「デジタル一眼レフとミラーレスの差別化は画質で行う」、というものです。 コンパクトカメラが採用しているイメージセンサーは1/2.3型が主流で、高級コンパクトでもサイズは1/1.7型あたりとなっています。描写性能はイメージセンサーのサイズだけで決まるものではありませんが、しかしデジタル一眼レフに搭載されているAPS-Cサイズのセンサーと比較すると、面積で10倍程度も違っており、この差は決して小さくありません。ニコンのミラーレスカメラが採用した1型センサーは、ほぼこれらの中間に位置する大きさであり、間を埋めるのにちょうどよいサイズとなります。  これはあくまで推測ですが、ニコンは将来にわたってデジタル一眼レフを存続させるつもりであり、だからこそミドルクラスの描写性能をもつ新しい製品群として、ミラーレスカメラを位置づけているのだと思います。そうであるならば、今後デジタル一眼レフと同じレベルで開発資源をミラーレス分野に注ぎ込んでいくものと推察されます。

ニコン1 V2の有効1425万画素1型イメージセンサー。

これと対照的なのがソニーです。開発資源をミラーレスカメラにも集中的に投じる点はニコンと同じですが、ゴールとして描いているのは「ミラーレスカメラへのデジタル一眼レフの統合(デジタル技術に最適化された新しいレンズ交換式システムの創造)」のように思われます。αAシリーズでのトランスルーセントテクノロジーの全面的な採用は、すでにその道程の半ばに来ていることを示しているのかもしれません。また、噂されている「フルサイズに対応したαEシリーズ」も、こうした流れを考えれば、それなりのリアリティがあるように思います。 フルモデルチェンジされた新しい「V」V1は「J1に電子ビューファインダーを内蔵したもの」であったのに対し、V2はJ1/J2とは異なる位置づけのミラーレスとなっています。V1と同じ「V」が付いていますが、内容的には別ラインの製品と言えるほど、完全なモデルチェンジがされています。目立つ点だけをあげても、

V2(左側)とV1(右側)。ボディ上面を見るだけで、両機種の性格の違いがわかる。

V1からフルモデルチェンジしたV2。このV2を「小型デジタル一眼レフ」として見た場合、ミドルクラスとしては十分役割を果たせるレベルに到達していますが、デジタル一眼レフ上級機と比較すると、まだ進化すべき点が残っています。

それでは実際に、ニコンの新型ミラーレス、V2の実力をテストしてみます。

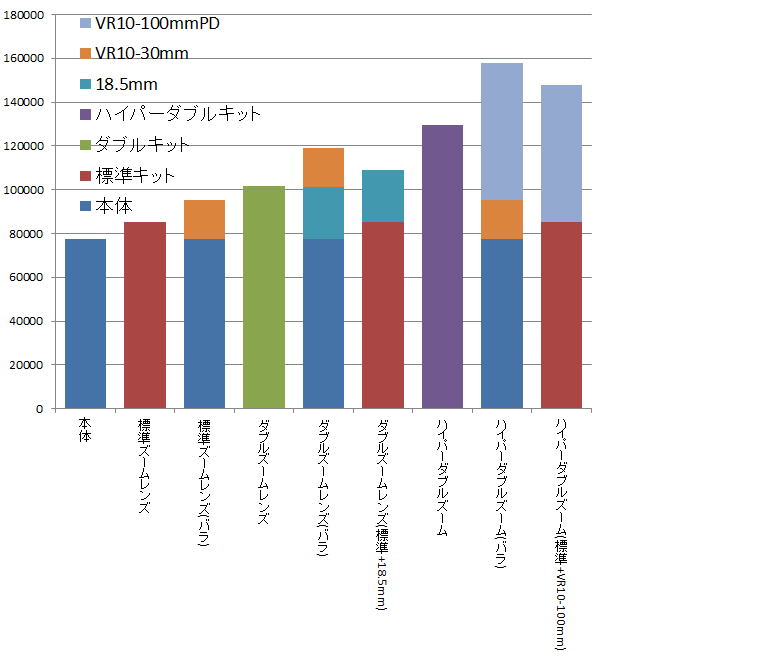

2.ニコン V2を開封し外観をチェックニコン Nikon V2を開封する2012年10月24日に正式発表されたニコンV2。約3週間後の11月15日に発売が開始されました。カラーはブラックとホワイトの2種類で、ボディのみ、ボディに10-30mm標準ズームレンズがセットになった「標準ズームレンズキット」、これに18.5mmF1.8が付属した「ダブルレンズキット」、18.5mmの代わりに10-100mmパワーズームがセットになった「ハイパーダブルズームキット」の4つの形態で販売されています。なお、ハイパーダブルズームキットはブラックモデルのみとなりますので注意が必要です。販売開始時点の実売価格は、ボディ単体で8万円弱、標準ズームレンズキットで8万円台、ダブルレンズキットは10万円台、ハイパーダブルズームキットで13万円前後となっています。 今回は、新しく登場した18.5mmのテストも行うため、ダブルズームレンズキットを購入しました。

Nikon V2ダブルレンズキットのパッケージ。白を基調とした箱に、Nikon1のロゴが記載されています。

ケースを開けると、さらに標準ズームレンズキットの箱と18.5mmの箱が出てきます。

中から出てきた標準ズームレンズキットの箱。これはキットとして販売されているものと同じです。パッケージには10-30mmズームレンズを装着した写真が印刷されています。

標準ズームレンズキットの箱を開封した状態。この上に、使用説明書やソフトウェアCD-ROM等が入っていました。

パッケージ内に同梱されている付属品関係。左上より使用説明書、活用ガイドCD-ROM、ソフトウェアCD-ROM、バッテリーチャージャーMH-28、バッテリーEN-EL21、USBケーブルUC-E19、ストラップAN-N1000。使用説明書は簡易で、詳細については同梱されている活用ガイドを見ることになります。わかりやすさとコスト削減が目的と思われますが、やはり紙の詳細マニュアルも同梱されていることが望ましいと思います。なお、保証書は本体とレンズの各々に付属しており、レンズについては国際保証書となっていますので、海外での使用でも保証対象となります。(本体分は国内保証書。) ニコン Nikon V2の本体をチェック

ボディ前面。V1もそうでしたが、実物は写真で見るよりも高級感があります。ブラックボディの表面はつや消しの塗装がされており、グリップ部分には滑り止めのゴムが貼られています。

ボディ背面。V1ではロータリーマルチセレクターのまわりにあった4つのボタンが液晶左側に移されています。液晶モニターは同じ3型ですが、アスペクト比が4:3から3:2に変更になったため、最大サイズで撮影した画像が大きく表示されるようになりました。

ボディ上面。V1から一番大きく変わった部分です。軍艦部右側にはモードダイヤル等が新設されるとともに、ファインダー上部にストロボが内蔵されています。マルチアクセサリーポートもファインダー上部のレンズ光軸上に移設されました。

ボディ底面。グリップ部分を除くボディ本体は、かなり薄くなっています。三脚用の穴はレンズ光軸上に置かれています。購入した個体のS/Nは1000番台でした。グリップ部分底部の大半はバッテリー室カバーとなっています。

ボディ左側面。こちら側に外部接続端子が置かれています。ストラップ取付部はV1同様に三角環方式となっています。

ボディ右側面。こちら側にはグリップが置かれています。

V1ではNikonのロゴは左肩にありましたが、デジタル一眼レフと同じ位置に移設されています。ロゴの下に見えるのは内蔵ストロボの発光部です。

内蔵ストロボの発光部はこのようになっており、常時外部に露出しています。

向かって左肩にある「1」のロゴ。ロゴの左側のランプは、AF補助光、セルフタイマーランプ、赤目軽減ランプを兼ねるもの。ロゴの右上に見える穴は、ステレオマイクの右側。

モデル名を表示する「V2」は右肩に移設されています。ロゴの左上に見える穴はステレオマイクの左側。

電子ビューファインダーの側面には、内蔵ストロボのポップアップスイッチと、視度補正ダイヤルが置かれています。その間に見える指標は撮像面の位置を示すもので、被写体との距離を測る上での基準面となります。内蔵ストロボのポップアップスイッチは機械式で、電源が入っていない状態でも機能します。

電子ビューファインダーは基本的にV1のものを踏襲していますが、アイポイントはV1の17mmから18mmへと1mmだけ伸びています。また、アイセンサーの位置が左側から右側に移設されています。電子ビューファインダーと液晶モニターの表示切換もV1より高速化されました。

液晶右側にはロータリーマルチセレクターが置かれています。これはダイヤルとしても機能するもので、たとえば露出マニュアルモードであれば、絞り値の変更ダイヤルとして働きます。

軍艦部右側のメインコントロール部。モードダイヤルがここに移設されるとともに、MASPモードが加えられました。コマンドダイヤルとの間にあるFボタンはフィーチャーボタンで、各撮影モードの切換等に使用します。

液晶左側に移されたボタン類。こうしたレイアウトは、ニコンのデジタル一眼レフと共通するものです。

グリップ上にはシャッターボタンが移設されました。シャッターボタンの同軸に電源スイッチがあります。電源スイッチはオルタネイト動作をする形式で、OFF状態で矢印方向に回転させるとONになりレバーは戻ります。ON状態で回転させるとOFF状態になります。スイッチの位置によって電源のON/OFF状態はわかりませんが、電子的な制御も可能であるため、レンズ側での電源操作が可能となります。

ボディ左側面にある外部接続端子。上から、外部マイク入力端子、HDMIミニ端子、USB端子となります。V2ではビデオ出力に対応していないため、映像を出力するためにはHDMI端子を活用することになります。

グリップ部のバッテリー室カバーを開いた状態。V1と比べバッテリーは小型化されましたが、それでもグリップ部分いっぱいの大きさです。蓋部分には挿入方向のガイダンスが刻印されています。バッテリーの右側にはメモリーカードの挿入口が置かれています。

バッテリーとメモリーカードを挿入しつつある状態。メモリーカードの表示部分は外側となります。

マルチアクセサリーポートのカバーをはずした状態。端子自体はV1のものと同じです。

端子カバー。単純なプラスティック成型部品ではなく、複数の部品を組み合わせて構成されています。

V1では比較的簡単にカバーが脱落しましたが、V2では改善が加えられており、簡単には脱落しないようになりました。写真の左側がV2用のカバーで、右側はV1用。

カバーの裏面。形状もやや変更されています。

V2(左側)とV1(右側)。ファインダー部分の高さは高くなっていますが、全体的に小型化されています。

V2(左側)とV1(右側)。液晶下部にあったNikonのロゴは、電子ビューファインダーの左側に移っています。V2の高さが高くなった理由は、ファインダー上部にマルチアクセサリーポートが移されたためであることがわかります。

V2(左側)とV1(右側)。ボディ自体の厚さはV1よりも薄くなっています。

V2(左側)とV1(右側)。ボディ上面を見ると、インターフェース部分が大きく変わったことがわかります。

ストロボをポップアップさせた状態。装着しているレンズは、10-30mm標準ズームレンズで広角端10mm。

液晶パネルのアスペクト比はイメージセンサーと同じ3:2になったため、画面いっぱいにイメージを表示できるようになりました。 ニコン Nikon V2の付属品をチェック

バッテリーチャージャー MH-28。現在はV2専用となります。バッテリーEN-EL21の充電には、最大で2時間かかります。

コンセントに接続するプラグ部分は回転式となっているため、可搬性に優れています。

付属するバッテリーEN-EL21。容量は7.2V 1485mAhで、静止画で最大310枚の撮影が可能です。V1用のEN-EL15は1900mAhで約400枚の撮影が可能でした。バッテリーが小型化された割に、撮影枚数は大きく低下していません。

付属するストラップAN-N1000。頑丈なつくりではあるものの、ややチープな印象も受けます。

付属するUSBケーブルUC-E19。パソコンやプリンターとの接続に使用します。

ボディに付属するボディーキャップBF-N1000。1シリーズ共通のものとなります。

ボディキャップの裏面。マウントのバヨネット部分をつかって装着するため、しっかりと嵌ります。 Sponsored Links 3.ニコン V2の描写性能はどうか?描写力チェック1:高感度性能ニコン V2の基本感度はISO160で、ISO6400まで設定可能となっています。ノイズ低減処理の行い方としては、カメラ内での設定と、RAWで撮影しパソコン上での現像段階で行う方法があります。なお、カメラ内で設定した場合でも、RAWファイルには変更は加えられませんので、後から編集することも可能です。カメラ内でのノイズ低減は、「高感度ノイズ低減」と「長秒時ノイズ低減」の2つがあります。どちらも、撮影メニューの中で設定可能となっています。 「高感度ノイズ低減」は「しない」、「する」の2種類が設定可能となっています。「する」にした場合には、常に高感度ノイズ低減処理がかけられます。「しない」にした場合には、ISOを高感度に設定した場合にのみ、高感度ノイズ低減処理がかけられます。その場合でも、「する」にした時よりも弱めに処理がかけられます。 「長秒時ノイズ低減」は、「する」と「しない」のどちらかに設定します。「する」に設定すると1秒よりも低速のシャッター速度で撮影したときに長秒時ノイズ低減がかかります。長秒時ノイズ低減処理を行うと、画像を記録するのにかかる時間は約1.5~2倍となります。「しない」にした場合には、遅いシャッター速度で撮影する場合に長秒時ノイズ低減処理がかけられます。その場合でも、「する」にした時よりも弱めに処理がかけられます。また、かかる時間も通常と比べて多少長くなる程度です。 V1では、ノイズを気にするのであればISO800程度まで、常用域としてはISO1600あたりが限界でしたが、V2では高画素化されたにもかかわらず、逆に高感度性能が向上しているのに驚きました。 高感度ノイズ低減を「しない」にしても、ISO800まではほとんどノイズ感は感じられません。ISO1600あたりから、徐々にノイズが増える感じはしますが、ISO3200でも気になるレベルではありません。ISO6400になると、さずがに解像感の低下も感じられますが、縮小するなど使い方によっては十分実用可能なノイズレベルとなっています。 高感度ノイズ低減を「する」にすると、1段分程度ノイズが低減化されます。解像感もやや低下しますが、ISO6400の等倍でそれなりに使えるレベルとなっています。 標準の設定では、「長秒時ノイズ低減」は「しない」に、「高感度ノイズ低減」は「する」となっていますが、解像感を重視されるのであれば、高感度ノイズ低減も「しない」にしても良いかもしれません。 また、設定できるISO感度の上限がISO6400となっていますが、もう一段程度高感度側に設定を拡げても良いような印象を受けました。このあたりは将来的にファームウェアのバージョンアップで機能追加できると良いと思います。 下記のサンプルは、高感度ノイズ低減を「しない」、「する」の2段階で各ISO感度の撮影を行ったものとなります。表示画像は等倍画像ですが、クリックすると全体画像が表示されますので、あわせて比較をしていただければと思います。

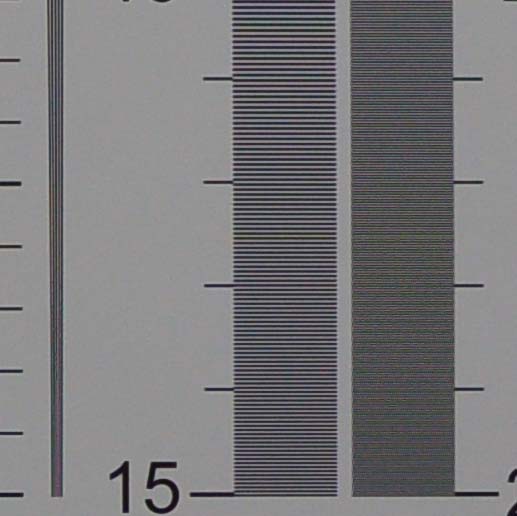

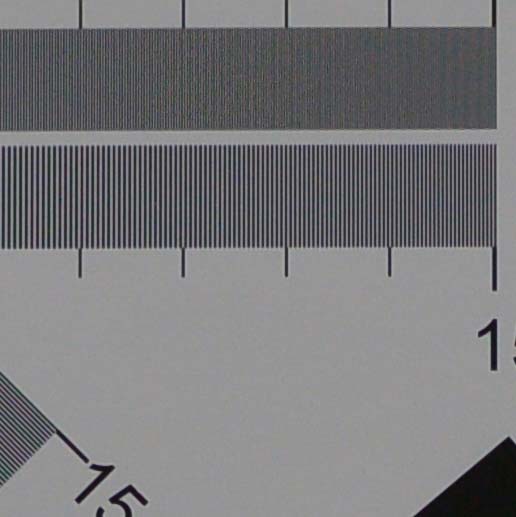

ISO160(左から「しない」「する」) 描写力チェック2:解像度Nikon V2のイメージセンサーは有効1425万画素です。今回テストに使用した1NIKKOR 18.5mm f/1.8の結果は、基本的に絞り開放から優れた解像力を示しました。このレンズは、2段絞ると、周辺部を含めさらに解像力が向上したため、開放絞りF1.8から2段絞ったF3.5のもので確認を行いました。視覚解像度チェック用ライン、限界解像度チェック用ラインとも、2500本ラインの識別が可能であり、イメージセンサーの画素数を活かしていると感じました。

限界解像度チェック用のラインでは、2500本まで視認できています。モアレもほとんど発生していません。

横方向の限界解像度チェック用のラインでも、同様に2500本域まで視認できています。

描写力チェック3:歪曲収差補正機能ニコンV2には、レンズの特性による歪曲収差を軽減する機能があります。撮影メニューの中にある「自動ゆがみ補正」がそれで、「しない」「する」のどちらかに設定できるようになっています。対応しているのは、1NIKKORレンズのみで、マウントアダプターFT1を介してデジタル一眼レフ用レンズを装着した場合には、自動ゆがみ補正は機能しません。 テストに用いたのは、18.5mmF1.8、10mmF2.8、10-30mmF3.5-5.6の3本で、10-30mmについては広角端の10mm域で確認をしました。 テストした結果、自動ゆがみ補正機能で極めて良好に補正されることが確認できました。18.5mmはもともとそれほど強い歪曲収差があるわけではありませんが、この機能により、ほぼ完全に歪曲収差が解消しています。 10mmは、周辺部に樽型収差が認められますが、同様にほぼ補正されています。 10-30mmは、広角端ではそれなりに樽型収差が残っていますが、このレンズでも歪曲収差はほとんど目立たなくなります。 自動ゆがみ補正機能を使用すると、画像周辺部がやや削られることになりますが、積極的に活用すべきように感じました。

18.5mmF1.8 Sponsored Links 4.結局、ニコン V2は「買い」か?独断 素晴らしい!

独断 もう一息!

付録1.製品仕様からみた V2の特長

Sponsored Links 付録2.発売前のファーストレビュー【一口コラム】 デジタル一眼のサブカメラ・ミラーレスニコンから新型ミラーレスNikon 1 V2が発表された。先日発売となったNikon 1 J2は、J1のマイナーチェンジにとどまったため、V2についても同じようなブラッシュアップモデルと予想していたが、蓋を開けてみればフルモデルチェンジとなった。Nikon 1 V2を一言で言えば、「デジタル一眼レフの競合になりうるミラーレス」となるかもしれない。V1は電子ビューファインダーを搭載してはいたが、J1/J2の上位モデルというよりは、バリエーションモデル的な位置づけであった。基本的にはコンパクトカメラと同様のインターフェースであり、コンパクトからのステップアップユーザーをメインターゲットにした製品であった。 これに対し、V2はデジタル一眼レフと同じフィールドで戦うことができるカメラとなっている。型番こそ「V」が付けられているが、実際には新しいラインと見るべきかもしれない。 ニコン 1 V2の主な特徴をあげると、次の通りとなる。

その他にも、V1からの進化点としては、

V2(左側)とV1(右側)。電子ビューファインダーの上部にフラッシュが内蔵されたため、全体の高さは増しているが、ファインダー部分を除くとボディ高は低くなっている。グリップの大型化とシャッターボタンの移設が目立つ。

V2(左側)とV1(右側)。モードダイヤルがボディ上面に移設されるとともに、ボタン類の配置も変わっている。液晶モニターは同じ3型92万ドットであるが、アスペクト比が4:3から3:2に変わっている。

(注:当初16:9と記載していましたが、正しくは3:2です。訂正の上、お詫びいたします。)

V2(左側)とV1(右側)。V1のシンプルな軍艦部から、デジタル一眼レフと同様のものへと大きく変わった。マルチアクセサリーポートは電子ビューファインダーの上に移設されている。

V2(左側)とV1(右側)。グリップが大型化されたものの、見た目はコンパクトになったように思う。実物を見るのが楽しみである。

ニコンがV1/J1を「コンパクトカメラからのステップアップユーザー」をメインターゲットにしたのは、おそらく絶好調ともいうべきデジタル一眼レフとの競合を避けるためだろう。今回のV2は、今までD3100やD5100が担っていたポジションと重なり合うものであり、思い切った製品と言えるかもしれない。マイクロフォーサーズを除く他社ミラーレスカメラがAPS-Cサイズのイメージセンサーを搭載してくる中で、ニコンは1型という比較的小型のセンサーを採用した。画質面では不利なものの、ボディサイズや連写性能など、カメラとしての高いパフォーマンスをアピールする製品となっている。 まだ生まれたばかりのミラーレス市場であるが、どちらのアプローチが主流になっていくのか、興味は尽きない。

V1同様にホワイトモデルも用意されている。

また、3本のレンズも発表された。32mmF1.2(35mm換算86.4mm)、6.7-13mmF3.5-5.6(35mm換算18-35mm)、10-100mmF4.5-5.6(35mm換算27-270mm)である。特に広角ズームや中望遠レンズは、他社ミラーレスカメラでも手薄な分野であり、ここでもニコンの本気度が伝わってくる。

左側より、32mmF1.2、6.7-13mmF3.5-5.6、10-100mmF4.5-5.6。

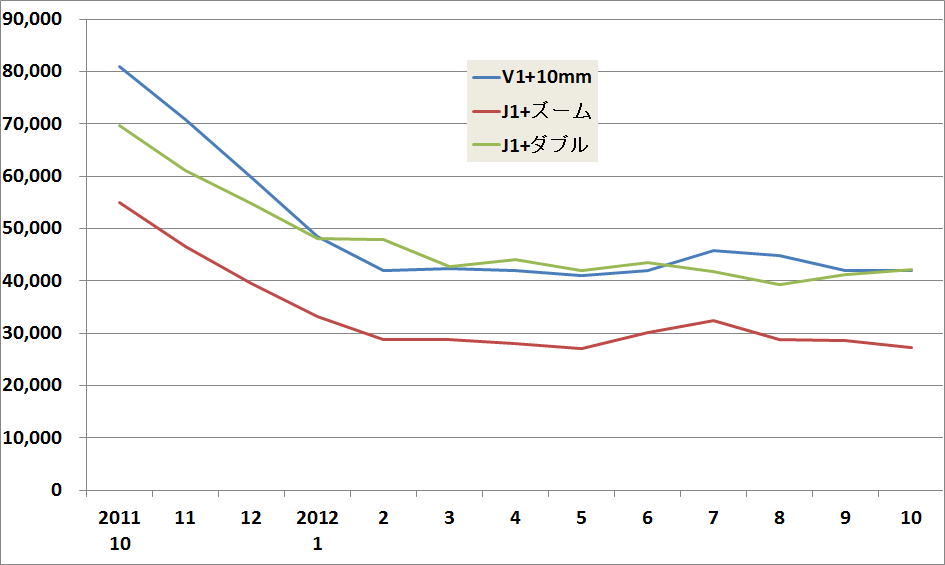

(2012年10月24日 記) ニコンV2が正式発表となってから1週間が経過した。ネット上でも様々な意見が出されているが、概ね好評であるように思う。V1/J1登場から1年、ニコンとしてもかなり思い切った製品であるのは確かなようだ。 上記では記載していないが、V2の強化ポイントの一つに、連写性能の向上がある。もともとV1でもオートフォーカスを稼働させながら10コマ/秒の高速連写が可能であったが、V2ではさらに高速化され、実に15コマ/秒となっている。イメージセンサーのサイズが異なるので一概には言えないものの、この領域はまさにフラグシップのデジタル一眼レフが担っている世界である。ニコンは「デジタル一眼レフとの差別化を図る」という至上命題があるとはいえ、ニコン1シリーズの小型イメージセンサーのメリットを存分に生かした製品になっている。 この高い連写性能をベースに、面白い機能も搭載されている。決定的な瞬間を明示的に選択できる「ベストモーメントキャプチャー」もその一つだ。これは、シャッターボタンを半押ししている間に撮影される1.3秒、40コマの静止画を一時的に記録し、繰り返しスローモーション表示させ、記録したい瞬間にシャッターボタンを押すと、その時の静止画が記録される、という機能だ。 実質的に同じことを今までもできたが、ベストモーメントキャプチャーの素晴らしい点は2つある。一つは、撮影段階でベストショットを選択できるため、その場で完結できるということであり、もう一つは記録されるのはあくまでベストショットだけのため、メモリーを節約できるだけでなく、すぐに次のショットの撮影が可能になるという点である。 V1/J1でも搭載されていた、カメラがベストショットを選ぶ「スマートフォトセレクター」も機能強化された。今まではベストショット1枚だけが記録されたが、V2では候補となる5枚を保存することも可能となった。機械任せではどうしても不安感を拭いきれないが、5枚を残してくれることで、この機能を使ってみようか、という気にさせてくれる。 新しいカメラのあり方であり、V2の登場が楽しみである。 (2012年10月30日 記) 【ちょっと寄道】 V2はいつが買い得?すでにV2の予約を入れられた方も少なくないかもしれない。ここでは価格面から見るといつ頃購入するのがよいのかを、ちょっと探ってみたい。V2の予約価格も徐々に下がってきており、発表時点では本体が8万円強、ダブルレンズキットが10万円台中頃、ハイパーダブルズームキットが13万円台中頃だったものが、現時点では3千円~5千円程度下落している。一般にデジタルカメラの価格は、発売開始時点が一番高く、その後徐々に低下していくという傾向にあるが、これは日本国内価格の特徴であって、欧米では発売開始から販売終了まで大きな価格低下を伴わない製品も多い。そのため、発売直後は一般に海外市場の方が安く入手でき、ある程度時間が経つと逆に国内の方が安価となる、というケースが多いように感じる。  このグラフは、2011年10月から2012年10月までの、V1/J1の価格.com最安値をプロットしたものである。比較のため、発売開始時点からあった販売形態であるV1薄型レンズキット、J1レンズキット、J1ダブルズームレンズキットの3つを取り上げてみた。 このグラフを見て分かるのは、どのセットも発売開始から4カ月程度は早いテンポで価格が下落しているが、その後は1年近く横ばいとなっている、ということである。最初の4カ月間の下落割合は製品によって異なり、V1薄型レンズキットは約半額に、J1の両キットは6割程度となった。 このことから類推すると、V2についても最初の3~4カ月は比較的大きく下落していくものと思われる。下落幅はわからないが、たとえばD3200のダブルズームキットの価格が6万円台中頃となっていることを考えると、V2のダブルズームキットも早い段階でこの価格帯に落ち着いていくことが推測される。単純に計算すれば、ダブルズームキットは、最初の4カ月間は毎月7~8千円のペースで下落していくことになる。 ということで、もし待てるのであれば、来年の春先頃に購入するのが一番コストパフォーマンス良く入手できる方法となるだろう。しかし、フィルムカメラと比較するとデジタルカメラの鮮度低下は相対的に早いので、4カ月間は決して短い期間ではない。この間に撮れるであろう写真と、価格低下を天秤にかけて判断することになるが、なかなか悩ましいところかもしれない。 (2012年11月1日 記) 【ちょっと寄道】 ニコン1のレンズ動向2011年9月に開催されたニコンV1/J1の発表会では、4本のレンズに加えて7本のレンズが参考出品された。新しいシステムでは、どれだけレンズをはじめとするアクセサリーが充実しているかが、選択の重要なポイントとなる。ニコン1システムの場合、マウントアダプターFT1経由で既存ニッコールレンズが装着できるとはいえ、やはり専用レンズのラインアップ整備が大切である。まず、すでに発売されているレンズを見ると、次の6本となる。

【単焦点レンズ】

望遠系については、既存ニッコールレンズでも対応できなくはないが、専用レンズでは300mmまでの画角にしか対応していないというのも寂しいところだ。最近のネオ一眼では1000mmを超えるものも出ており、マイクロフォーサーズでも600mm相当がリリースされていることを考えると、ニコン1システムの小型センサーを活かした望遠ズームレンズが期待される。 これらのレンズが登場すれば、当面必要な画角はカバーされるが、その上で充実が求められるのは、F2.8(またはF4)の通しズームレンズである。このあたりは、V2のさらに上位ボディが登場した後となるだろうが、ニコンならではの本格的なミラーレスシステムに期待が募る。 (2012年11月4日 記) 【Nikon1 V2 の追加情報】V2の仕様について、新たに確認できた点について記載する。

(2012年11月 6日 記) ニコンより、V2の発売日が11月15日となったことが発表された。10月24日に正式発表されてから、約1カ月弱での発売である。なお、その週には、11月16日にソニーαNEX-6、αNEX-5R、DSC-RX1が、17日には富士フイルムX-E1が発売となる。 本日の価格コムでの最安値を見ると、

(2012年11月 8日 記) Sponsored Links 付録3.発売前のファーストレビュー その2【ニコン1 V2速報】

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

独断 デジカメ対決! ☆ vs ニコン1 V1 ☆ vs パナソニック LUMIX DMC-G5 ☆ vs ソニー αNEX-6 |

【厳選レビュー記事】◎デジカメWatch 【インタビュー】Nikon 1 V2に光学ローパスフィルターはあるのか?2012年12月21日 折本幸治

◎ITmedia マニュアル撮影も楽しめる、快速小型軽量ミラーレス ニコン「Nikon 1 V2」2012年11月16日 荻窪圭

◎デジカメWatch 【新製品レビュー】Nikon 1 V22012年11月14日 北村智史

◎ASCii 小さいけど画質に妥協ナシ! 最上位な「Nikon 1 V2」レビュー2012年11月 8日 周防克弥

◎デジカメWatch ファーストインプレッション:Nikon 1 V22012年11月 6日 編集部

◎ITmedia EVFとストロボ搭載で“世界最小最軽量”ミラーレス 「Nikon 1 V2」2012年10月24日 編集部

◎デジカメWatch ニコン、内蔵ストロボやモードダイヤルを備えた「Nikon 1 V2」2012年10月24日 編集部

|

【ニコン 1 V2 基本仕様】

ニコン 1 V2 メーカー製品仕様のページ |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Sponsored Links |