|

|

| トップページ > デジカメ徹底レビュー > ペンタックス PENTAX K-30 > ペンタックス PENTAX K-30 |

特集 K-30

ペンタックス K-30 ~ミドルクラスの実力を持ったエントリー機 |

|

ペンタックス K-30

by Inaba Kunio

ミドルクラスの実力を持ったエントリーデジタル一眼レフ

評価:5.0

|

|

1.ペンタックス K-30の位置づけと概要ミドルクラスの力を持つエントリー機各社とも、デジタル一眼レフのエントリー機をレベルアップさせています。ニコンはD3100からD3200への世代交代で、キヤノンもEOS Kiss X5からX6iへの移行と同時に、クラスのアップも行われました。今回、ペンタックスK-rの後継機としてK-30が誕生しましたが、やはり世代交代とクラスアップが一緒に行われる構図となっています。その理由は明らかです。レンズ交換式デジカメのエントリーニーズは、ミラーレスカメラが受け持つ領域となりつつあるため、光学ファインダーを持つデジタル一眼レフは「より上位クラス」へとシフトされているからです。 「K-30一口コラム」では、「K-30は『デジタル一眼レフの中においてはローエンドモデル』となりますが、同時に『レンズ交換式カメラ全体の中ではミドルクラス』という位置づけになります」と記載しました。つまり、今までローエンドのデジタル一眼レフが担っていた「コンパクトカメラからのステップアップニーズ」は、ペンタックスであればK-01などのミラーレスモデルがカバーすることになったわけです。 K-rからK-30へのレベルアップのポイントは、

【PENTAX K-30と、K-5、K-rの比較】

K-rからの進化点それでは、K-rからの主な進化点を見ていきたいと思います。光学ファインダーの視野率が100%フィルムカメラの時代には、光学ファインダー視野率100%は、フラグシップカメラの象徴でもありました。撮像面積がAPS-Cサイズへと小型化されたとはいえ、このクラスのカメラに100%視野率のファインダーが搭載されたことには時代の変化を感じます。これは、ミラーレスカメラとの差別化の上で、光学ファインダーが果たす役割が大きいことも影響しています。ペンタックスの場合には、どちらも同じKマウントのレンズが装着できるだけに、ミラーレスとの違いを際立たせることを重視しているのかもしれません。 ボディの性能強化ボディに関しては、まず防塵防滴性能がつけられた点が目立ちます。それ以外にも、グリップ部に新たにダイヤルが増設されたことや、位相差方式のオートフォーカス精度を向上させた点も、カメラとしての基本性能を高めています。ボディ上面の液晶パネルの搭載や、高速シャッターが1/6000秒までである点を除けば、ミドルクラス・カメラとしての中身となっています。有効1628万画素のイメージセンサーK-rからの進化点としては、有効画素数が1240万画素から1628万画素へと約3割高画素化された点も重要です。他社製品を含め高画素化が進んでいますが、APS-Cサイズセンサーにおける高画素化は、まだまだ解像感の向上につながっています。それでは早速、ペンタックスの新エントリー機、K-30の実力をチェックしていきます。

2.ペンタックス K-30を開封し外観をチェックペンタックス PENTAX K-30を開封するペンタックスはK-xやK-r等でカラーバリエーションモデルを展開してきましたが、今回のK-30もその対象となっています。標準のブラック、クリスタルブルー、クリスタルホワイトの3カラーに加えて、受注サービスでクリスタルカラー7モデル、シルキーカラー8モデルが選択可能です。いずれもセットレンズはブラックのみとなりますが、自分カラーのカメラを選択できることで、より愛着を持つことができると思います。販売形態としては、ボディ単体、18-55mm標準ズームの付いたレンズキット、これに55-300mm望遠ズームのついたダブルズームキット、そして18-135mmズームレンズの付いたキットの4種類となります。 今回は、18-135mmズームレンズの評価も行いたいため、18-135mmレンズキットを購入しました。ボディカラーは迷いましたが予約前に実物を見ることができなかったため、結局無難なブラックを選択しました。店頭で実際に見ると、クリスタルブルーもクリスタルホワイトも予想していた以上に落ち着いたカラーリングでしたので、せっかくだからブラック以外を選べばよかったかな、とちょっと後悔しました。 価格コムの最低価格をみると、ボディ単体が7万円強、レンズキットは8万円弱、ダブルズームキットが10万円弱、18-135mmズームレンズキットが10万円強となっています。ミドルクラスにしては、比較的安価でのスタートであると思います。

ペンタックス K-30 18-135WRキットのパッケージ。ブラックとホワイトのグラデーションがされています。なお、発売開始記念ということで、小型のバッグが付属していました。こちらもノベルティとしてはしっかりとしたつくりで活用できそうです。

ケースを開けると、上に取扱説明書等が入っており、その下に本体やレンズが格納されていました。写真の中央がボディ本体で、その右にあるのが18-135mmレンズです。レンズの手前側にフードが入っていました。

中から出てきた付属品。左上から使用説明書、ソフトウェアCD-ROM(S-SW128)、ストラップO-ST53、バッテリー充電器D-BC109、バッテリーD-LI109、ACコードD-C02J、USBケーブルI-USB7。その他に、アイキャップやボディマウントカバー、ホットシューカバーがカメラに装着されています。保証書はボディとレンズに別々に付属していました。 バッテリー関係をチェック

バッテリーチャージャーD-BC109はK-r等のものと同じです。D-LI109の充電には最大で240分かかります。

バッテリーチャージャーには付属のACケーブルを介してコンセントに接続します。できればウォールマウントアダプター等が付属すると、可搬性が増すと思います。

リチウムイオン充電池D-LI109。一眼レフ用バッテリーとしては比較的小型です。

容量は1050mAh。静止画で最大480枚の撮影が可能です。K-rは470枚ですので、わずかですが枚数が増えています。バッテリーパックは中国製。

付属するACコードD-C02J。アース端子のない2ピン用です。 ペンタックス K-30の付属品をチェック

付属するストラップO-ST53。ログは刺繍製で標準添付品にしては高級感があるしっかりしたものです。

ペンタックス K-30の本体をチェック

ボディ前面。サイズはK-5やK-rとほぼ同じです。ペンタ部の張り出しが特徴的です。

ボディ背面側。基本的なレイアウトはK-rを踏襲しています。親指部分の滑り止めは見た目よりも有効です。

ボディ上面。右肩にあるロゴが特徴的です。ボディ上面に液晶パネルは設置されていませんが、このあたりがK-5との差別化ポイントかもしれません。アクセサリーシューの前にある穴はマイク。

ボディ右側面。大型のグリップの左側には、メモリーカードスロットとレリーズ端子が配置されています。

ボディ左側面。外部接続端子が格納されています。マウントエプロン部のギザギザは珍しいですね。放熱を意識したというよりはデザイン上の加工のようです。

ボディ底面。三脚用の穴は金属製で、レンズ光軸上に置かれています。

グリップ部の付け根にSRの文字が入っています。これはSR(Shake Reduction)の意味で、手振れ補正機能内蔵を示すものです。グリップ部にある赤いプラスティックはセルフタイマーランプとリモコン受光部を兼ねるものです。また、マウント左下にあるボタンはレンズ取り外しボタン。

ストロボポップアップボタンは機械式のため、電源がオフ状態でも機能します。その下にあるRAW/Fxボタンは、初期設定ではワンタッチRAW+として機能しますが、露出ブラケットや光学プレビューに設定することも可能です。

左肩にはライブビューボタンが設置されています。また、ボディ左肩にある指標は、イメージセンサーの位置を示すものです。レンズ交換式カメラの場合、最短撮影距離はイメージセンサーからの距離を示しますので、この指標が基準点となります。

アイカップの上に視度調整レバーが格納されています。

大型のモードダイヤル。クリック感もあり、しっかりしたつくりです。K-30は2つのダイヤルが搭載されています。

ボディ背面のメインコントロール部。ボタンの位置が若干入れ替わっていますが、基本的にはK-rのものと同じです。

ボディ前面グリップ部。グリップ前面に新たに前電子ダイヤルが追加されています。マウントエプロン部に見える穴はスピーカーです。

内蔵ストロボをポップアップさせた状態。ボディサイズの割に発光部の高さが稼がれています。

ボディ底面のバッテリー室蓋を開けた状態。K-30は単三型バッテリーにも対応しており、オプションの単3型電池ホルダーD-BH109を使用することで、単三型アルカリ電池、ニッケル水素充電池、リチウム電池が使えます。電池は4本必要です。

バッテリーを挿入しつつある状態。蓋部分に挿入方向のガイダンスが表示されています。

ボディグリップ左側にはVIDEO/PC出力端子が格納されています。ボディは防塵防滴性能のため、ゴムで水の浸入を防ぐ構造となっています。

ボディ右側のメモリーカードスロット。挿入口が側面にあるため、三脚固定時にもそのまま交換が可能です。

SDメモリーカードを挿入しつつある状態。ラベル部分が手前側になります。

メモリースロットの下にケーブルレリーズ端子が配置されています。

液晶パネル。右と上に電子水準器の表示も可能です。視認性は高く、デジタル一眼レフの中でも見やすい方だと感じました。 Sponsored Links 3.ペンタックス K-30の描写性能はどうか?描写力チェック1:高感度性能PENTAX K-30の基本感度はISO100で、標準ではISO12800まで、拡張設定ではISO25600まで設定可能です。ノイズ低減方法としては、カメラ内での設定と、RAWで撮影しパソコン上での現像段階で行う方法があります。なお、カメラ内で設定した場合でも、RAWファイルのパラメータが設定されるだけで、画像自体には変更は加えられません。カメラ内でのノイズ低減は、「高感度NR」と「長秒時NR」の2つとなります。面白いのは、高感度NRについてはカスタム設定が可能で、ISO感度別の設定も可能です。 「高感度NR」は「オフ」、「弱」、「中」、「強」と、「オート」、「カスタム」の計6種類があります。初期設定では「オート」になっています。 「長秒時NR」は、「オフ」、「オン」、「オート」の3種類があります。「オン」にすると1秒よりも低速のシャッター速度で撮影したときに常に長秒時ノイズリダクション処理がかかります。こちらも初期設定は「オート」になっています。 高感度ノイズ低減を「しない」にしても、ISO1600まではほとんどノイズ感は感じられません。ISO3200を超えると暗部を中心にややノイズが目立ってきますが、ISO6400でも十分実用的であるように感じました。ISO12800以上になると、等倍ではかなりノイズが目立つってきますが、画像自体が破たんしているわけではないので、縮小して利用するのであれば十分使えるレベルであると感じました。 高感度ノイズ低減を中にすると、1段分程度ノイズが低減化されます。解像感はやや低下するものの、ISO12800でもそれなりに使えるレベルとなっています。ノイズ低減を「強」にすると、ノイズ感は大きく改善されるものの、解像感の低下もやや目立ちます。 下記のサンプルは、高感度撮影時のノイズ低減を「しない」、「標準」、「強め」の3段階で各ISO感度の撮影を行ったもの。表示画像はほぼ等倍画像だが、クリックすると全体画像が表示されるので、あわせて比較をしていただければと思う。

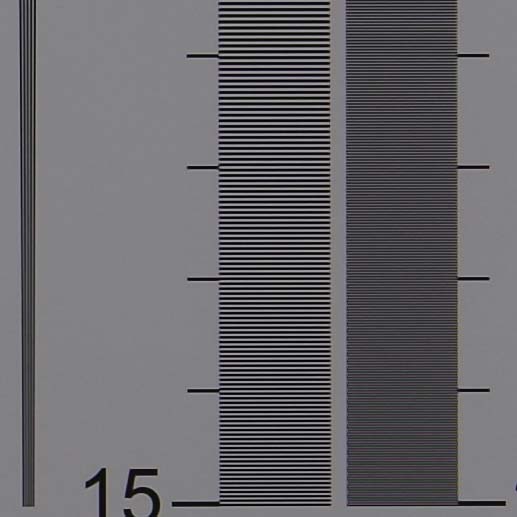

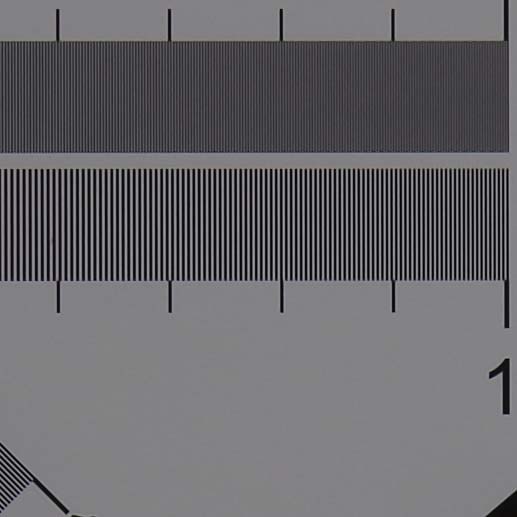

ISO100(左から「オフ」「中」「強」) 描写力チェック2:解像度PENTAX K-30のイメージセンサーは有効1628万画素です。今回テストしたDA18-135mmF3.5-5.6ED AL DC WRの結果は、高倍率ズームレンズの割には基本的に絞り開放から優れた解像力を示しました。このレンズは、広角端よりもやや望遠側の35mmあたりの画像が一番鮮明度が高くなりました。1段絞ると周辺部を含めさらに解像力が向上したため、開放絞りF4.5から1段絞ったF6.3のもので確認を行いました。視覚解像度チェック用ライン、限界解像度チェック用ラインとも、2500本ラインを超えて視認可能で、画素数を活かした高い解像力を示しているといえます。

限界解像度チェック用のラインでは、特にモアレも発生せず、2500本まで十分視認できています。

横方向の限界解像度チェック用のラインでも、同様に2500本ラインは十分視認可能です。

4.結局、ペンタックス K-30は「買い」か?独断 素晴らしい!

独断 もう一息!

Sponsored Links 付録1.製品仕様からみた K-30の特長

Sponsored Links 付録2.発売前のファーストレビュー【コラム】 エントリークラスから立ち位置を変えたK-r後継機2月にペンタックスのミラーレスカメラ「K-01」が登場してから、光学ファインダーを搭載した次のモデルがどのように出てくるのか、様々な予測がされてきました。エントリークラスのデジタル一眼レフはミラーレスモデルに統合されていくだろうという点で、おおむね見方は一致していましたが、問題は「ペンタックスはどのクラスまでミラーレスカメラでカバーするのか」という点でした。「K-5後継機を含め、レンズ交換式カメラはすべてミラーレスモデルに切り替わるだろう」という意見もあれば、「エントリークラスより上では光学ファインダー搭載のデジタル一眼レフのラインアップが維持されるだろう」というものもありました。今回、K-30が発表されたことで、ミドルクラス以上はデジタル一眼レフが継続される--少なくとも当面は--ことが明らかとなったといえます。  K-01の登場により、今までデジタル一眼レフでカバーしてきた範囲は、より上級機側へとシフトされることになります。その結果、K-30は「デジタル一眼レフの中においてはローエンドモデル」となりますが、同時に「レンズ交換式カメラ全体の中ではミドルクラス」という位置づけになります。

K-30(左側)とK-r(右側)。光学ファインダーやコマンドダイヤルなど、違いは大きい。

K-30(左側)とK-r(右側)。ボタンの位置は変わったが、数はほぼ同じ。

K-30(左側)とK-r(右側)。全体に直線的なデザインとなっている。

K-30はK-rの後継機とは言えませんが、イメージ的には「K-rを中級機に作り変えたカメラ」になるかもしれません。K-rではペンタミラーだった光学ファインダーがペンタプリズムに進化するとともに、視野率も100%にレベルアップされています。ボディ自体もダイヤルの増設や防塵防滴性が付与され、フルHD動画撮影機能にも目配りがされています。他方で、シャッター速度やインターフェース類、連写性能はK-rの仕様を踏襲しています。また、ボディ上面に液晶パネルが搭載されていない点もK-rに準じています。 ペンタックスは、デジタル一眼レフとミラーレスカメラの両方で同じレンズシステムを採用する道を選択しました。このことが、デジタル一眼レフとミラーレスをシームレスに結合するメリットとして生きるのか、あるいは小型化という点で中途半端なシステムというデメリット面が目立つことになるのかは、今後のペンタックスの取り組み如何にかかっていると言えるのではないでしょうか。 (5月22日記載、5月23日追記) 5月29日、日本でもK-30が発表されました。発売日は「近日」とのことで具体的には示されていませんが、このリリースによる新たな情報は次の通りです。

今回の発表の中で私が関心を持ったのは、オートフォーカスモジュールに回析レンズを用いることでレンズごとの色収差を低減し、AF精度を高めたという点です。位相差方式のオートフォーカスは合焦速度は速いものの、コントラスト方式と比較すると精度面でやや課題がありました。画素数が増えるとピントチェックもよりシビアになる傾向がありますので、K-30ではどこまで精度が高まったのか、テスト実施が楽しみです。 (5月29日 追記) 【PENTAX K-30と、K-5、K-rの比較】

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

独断 デジカメ対決! ☆ vs ペンタックス K-5 ☆ vs ニコン D7000 ☆ vs ニコン D5200 |

【厳選レビュー記事】 ◎デジカメWatch ファーストインプレッション:PENTAX K-30

◎ITmedia 写真で見る「PENTAX K-30」

◎デジカメWatch ペンタックス、デジタル一眼レフカメラ「K-30」を国内発表

◎ITmedia ペンタックス、防じん防滴ボディのミドルクラス一眼レフ「K-30」

◎デジカメWatch ペンタックス、防塵防滴ボディの小型一眼レフ「K-30」を海外発表

|

【基本仕様】

メーカー製品仕様のページ |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Sponsored Links |