|

|

| トップページ > デジカメ徹底レビュー > 特集 ニコン D3300 > ニコン AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR II |

特集 ニコン AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR II |

|

ニコン AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR II

by Inaba Kunio

沈胴式コンパクト標準ズーム

評価:5.0

|

|

1. レンズ仕様

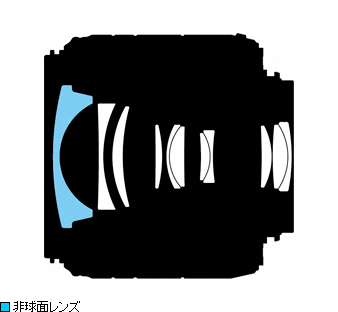

2. MTF曲線(ニコン ホームページより)AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR II 3. レンズ構成図(ニコン ホームページより) Sponsored Links 4. 製品外観

AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR IIのレンズ前面。旧タイプAF-S18-55mmF3.5-5.6 VR G(製品レビュー)と比較すると、直径も7mm小さくなっています。フィルターアタッチメントサイズは52mmで同じ。

AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR IIのマウント側。マウント部は樹脂製ですが、軽量タイプのレンズであれば、これで十分な気がします。

レンズ鏡胴の銘板。廉価タイプの標準ズームレンズですが、チープさは感じません。

フォーカスモード切替スイッチと手ぶれ補正VRスイッチが付けられています。ズームリングにある円いボタンが沈胴切替ボタンで、これを押したままズーミングさせることで、沈胴状態との切り替えを行います。ズームリングの操作感は高級タイプのレンズとは異なりますが、スカスカという感じではありません。

レンズ下部にはシリアルナンバーが印字されたシールが貼付されています。レンズはタイ製。

D3300に装着した状態。カメラボディもコンパクトなためわかりずらいですが、全体的に一回り小型化されています。写真は沈胴時の状態です。

広角端18mmでの撮影可能状態。広角端と望遠端でレンズ長が長くなるタイプです。このあたりは旧レンズと同じです。レンズ先端にはピントリングが付けられています。

焦点距離が28mmあたりでレンズ長は最短となります。

望遠端55mmでの状態。レンズ先端はズーム操作で回転しませんので花形フードを装着できます。対応しているのは新型フードHB-69で、希望小売価格は2100円です。

旧タイプの標準ズームを装着した状態。このレンズも比較的コンパクトなタイプですが、やはりサイズは一回り違います。

レンズ単体での実測値は194.5gでした。メーカー公表値は195gです。

AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR II(左側)と旧タイプ(右側)。幅で7mm、高さで20mm、重さは70gの差となっています。

AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR II(左側)と旧タイプ(右側)。どちらのレンズも28mmあたりでレンズ長が最短になります。伸長時の光学系は基本的に同じとのことです。

付属するレンズキャップLC-52。フィルター径52mmのレンズに対応しています。つまみ部分が中央部にあるため、フードを装着した状態でも脱着が容易です。

レンズキャップLC-52の裏側。プラスティック部品でばねが形成されています。

レンズリアキャップ。かぶせ式で軟質樹脂製となっています。レンズキットの場合、基本的にはカメラボディに装着した状態で運用するため、簡易版が付けられているものと思われます。 Sponsored Links 5. 描写力(1) 歪曲収差今回テストに用いたのはD3300です。このレンズは、他社のキットレンズと同じ廉価タイプの位置づけになると思いますが、広角端では周辺部にやや樽型の歪曲収差が見られるものの、キットレンズとしては標準的なレベルにとどまっています。望遠側に移るにつれ徐々に補正されていき、概ね35mm域でほとんど目立たなくなります。このあたりの基本的な傾向は、旧タイプのAF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR(製品レビュー)と同じです。 D3300に搭載されている「自動ゆがみ補正機能」を使うと、広角端も含めズーム全域でほとんど目立たなくなりますが、画像周辺部が削られる点に注意は必要です。 焦点距離:18mm (35mm換算27mm) F3.5 焦点距離:35mm (35mm換算52.5mm) F4.5 焦点距離:55mm (35mm換算82.5mm) F3.5 (2) 解像力解像力の点でも、キットレンズとしては良好な実力を示しました。画像中心部に関しては、広角端での解像力が一番高く、絞り開放からテスト上限値である2500本のラインを十分視認することが出来ました。さらに1段程度絞ると、よりしっかりとした画像となります。 望遠側に移るにつれ、徐々に解像力が低下しますが、望遠端の55mmでも余裕を持って2500本のラインを視認することができました。 周辺部では、絞り開放では中心部と比べ、やや柔らかい描写となります。広角端では、F10まで絞るとかなり鮮明度が上がりました。望遠側に移るにつれ、絞り開放での描写もしっかりとしてきますが、35mm域で1段程度絞るとよいと思います。 下記の切出画像は約1/2に縮小したものとなります。これでも傾向はわかると思いますが、クリックすると元画像が開きますので、あわせてご参照ください。

18mm F3.5 |

|

|

Sponsored Links |