|

|

| トップページ > デジカメ徹底レビュー > ニコン Nikon D5200 > ニコン Nikon D5200 |

特集 D5200

ニコン D5200 ~クラスがワンランクアップしたD5000シリーズ |

|

ニコン D5200

by Inaba Kunio

クラスがワンランクアップしたD5000シリーズ 評価:5.0

|

|

1.ニコン D5200の位置づけと概要クラスアップした24メガ・ミドル機ニコンのエントリー&ミドルクラスのデジタル一眼レフ、D5200が登場しました。2009年5月に発売開始となったD5000、2011年4月のD5100の後継機であり、ニコンで唯一のバリアングル液晶搭載機となります。

D5200(左)、D5100(中)とD5000(右)。基本的なデザインは共通。

D5000からD5100への進化は、イメージセンサーが有効1230万画素から1620万画素へと高精細化されるとともに、動画機能もフルHDに対応となりました。また、液晶モニターも2.7型23万画素から3型92万ドットへと換装されています。 今回、D5100とD5200の違いを見ると、やはりイメージセンサーを中心に進化した点が目立ちます。D3200とほぼ同じ有効2410万画素のセンサーが搭載されたことで、特に解像力の向上が期待されます。これ以外にも、画像処理エンジンやオートフォーカスモジュール、シーン認証システムも上位機に準じたものへと強化されています。(詳しくは『D5200 一口コラム』をご参照ください。) ニコン唯一の「バリアングル液晶」搭載機

2軸方式(左側)のバリアングル液晶(D5100)

ニコンD5000シリーズの特徴は、ミドルクラスの多機能機という点にあります。サイズはD3000シリーズとほぼ同じコンパクトボディですが、たとえばRAWも14bitに対応しているなど、カメラとしての基本性能はミドルクラスとしてしっかりと目配りがされています。また、液晶パネルがバリアングル可動可能となっている機種は、ニコンのデジタル一眼レフの中でもD5000シリーズだけとなります。カメラ内にオートフォーカス用のモーターを内蔵していないため、AF-Sなどでないレンズではオートフォーカスは稼働しませんが、比較的最近のレンズであれば問題はありません。 D5200のバリアングル液晶可動部は、D5100と同じく左側に設置されています。D5000では下側でしたが、左側と下側とでは各々一長一短があります。 バリアングル液晶の可動部が下側にあるメリットは、カメラを構えた時にレンズ光軸上に液晶モニターがくるという点です。光学ファインダーと液晶モニターを交互に覗くとき、視線の移動を自然に行うことができます。 D5200のように可動部が左側にあると、三脚使用時でも自由にアングルをとることが可能です。 ボディ形状の点では、可動部が左側にあると高さを抑えることができるのに対し、下側にあると液晶左側にもボタンを配置することが可能となるといった違いがあります。

2軸方式(下側)のバリアングル液晶(D5000)

オートフォーカス性能はD7000と同等にミラーレスに対するデジタル一眼レフの強みの一つは、高速なオートフォーカスです。一般的にデジタル一眼レフが搭載している位相差方式のオートフォーカスは、ピント位置が前後のどちらにずれているのかを直接把握できるため、高速なピント合わせが可能です。とくに、前後に動きのある被写体の撮影は、ミラーレスカメラで一般的なコントラスト方式にとって苦手な分野といえます。D5100やD3200のオートフォーカスモジュールはマルチCAM1000でしたが、D5200ではD7000と同じCAM4800DXが採用されました。そのため、測距点が11点から39点に増えただけでなく、クロス測距点も中央1点から9点に強化されています。

D5200(左側)とD5100(右側)のファインダーイメージ。

視野率、撮影倍率はどちらも95%、0.78倍。 実質的な連写性能は強化D5200の内面の進化は、連写性能の強化にも表れています。D5100でも4コマ/秒の連写が可能でしたが、連写時には1コマ目の位置でピントが固定されます。そのため、近づいてくる被写体に対しては、単写モードでオートフォーカスを合わせる必要がありました。これがD5200では、ピント位置固定で5コマ/秒、オートフォーカスを可動させながらでも3コマ/秒での連写が可能となりました。このあたりの強化は、運動会での撮影などに力を発揮すると思います。 なお、画素数が増えたことの影響で、連続撮影枚数がD5100の16コマから、D5200では8コマ(いずれも14bitRAW撮影時)に低下している点は注意が必要です。8コマ撮れれば一般的な撮影ではまず問題はありませんが、撮影シーンによっては注意が必要です。 一番のポイント、描写力の強化D5200の一番の進化は、描写力の強化です。まず、イメージセンサーの有効画素数が1620万画素から2410万画素へと、約5割増えています。このことによって、より高精細で解像力のある画像を得ることができます。

1620万画素から2410万画素へと画素数は5割増しに。

また、描写性能の点では、画像処理エンジンがEXPEED2から、D7000やD3200と同じEXPEED3に進化した点も重要です。画素数のアップも相まって、D7000を上回る描写性能であることが期待されます。 それでは実際に、ニコンの新型デジタル一眼レフ、D5200の実力をテストしてみます。

2.ニコン D5200を開封し外観をチェックニコン Nikon D5200を開封するニコンD5200の発表は2012年11月6日で、12月15日に発売開始となりました。カラーはブラックとレッドに加えて、新たにブロンズも用意されています。販売形態は、ボディのみ、ボディに18-55mm標準ズームレンズがセットになった「18-55VRレンズキット」、これに55-300mm望遠ズームが付属した「ダブルズームキット」の3つですが、ボディ単体ではブラックモデルのみとなりますので注意が必要です。販売開始時点の実売価格は、ボディ単体で7万円台、レンズキットで8万円台、ダブルズームキットは11万円台となっています。D5100発売時点では、ボディ単体が7万円強、レンズキットが7万円台、ダブルズームキットが8万円台でしたので、Dセット価格はやや高めと言えるかもしれません。 今回は、18-55VRレンズキットを購入しました。

Nikon D5200 18-55VRレンズキットのパッケージ。ブラックを基調とした箱に、D5200の写真が印刷されています。基本的にD5100のものと同じです。

ケースを開けると、上段に使用説明書やCD-ROM等が入っており、その下に、本体や付属品が格納されています。カメラ本体は左端の箱、中央はストラップ等の付属品、一番右が18-55mmズームレンズとなります。このあたりもD5100と同じです。

付属品。左上から使用説明書、活用ガイドCD-ROM、ViewNX2ソフトウェアCD-ROM、バッテリーチャージャーMH-24、Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL14、アイピースキャップDK-5、USBケーブルUC-E17、オーディオビデオケーブルEG-CP16、ストラップAN-DC3。冊子で付属する使用説明書は108ページの簡易版で、詳細はCD-ROMの中に入っている活用ガイドを参照する必要があります。 ニコン Nikon D5200の本体をチェック

ボディ前面。基本的なデザインはD5100を踏襲しています。サイズはD3200とも同等のコンパクトボディです。写真ではわかりずらいですが、モードダイヤルの左側に立っているライブビュー切換レバーの高さが高くなっています。

ボディ背面側。液晶モニターはバリアングル可動できるため、写真のように反転させておくことが可能です。ボタンやダイヤル類は、OKボタンのまわりにあるマルチセレクターの形状が少し変わった以外は、ほぼD5100と同じです。

液晶モニターを表示させた状態。通常はこのスタイルで撮影することになります。

ボディ上面。D5100と異なるのは、左肩ロゴ部分にあったステレオマイクがペンタ部アクセサリーシュー前に移設された点と、新たにドライブボタンが設置された点です。モードダイヤルに記載されている内容はD5100と同じ。

ボディ底面。底面部に施されている滑り止めパターン形状が変わりましたが、基本的にはD5100と同じです。三脚用の穴はレンズ光軸上に置かれています。

ボディ左側面。こちら側には外部接続端子が置かれています。D5100とは、ボディ側面から前面に至る稜線部分のデザインが変わっています。また、D5100ではFnボタンはセルフタイマーボタンと兼用でしたが、D5200ではボディ上面にドライブボタンが新設されたため、Fn専用ボタンとなりました。

ボディ右側面。こちら側はD5100とほとんど同じですが、細かいところではグリップ部分の赤いラインが長くなっています。グリップ部の後ろ側はSDカード挿入部のカバーです。

ペンタ部に置かれているNikonのロゴ。刻印されている中に白いインクが流し込まれています。

D5200のロゴ。D5100ではロゴの上にステレオマイクが置かれていましたが、D5200ではペンタ部に移設されています。

右手側のグリップ部。大型のランプは、AF補助光とセルフタイマーランプ、赤目軽減ランプを兼ねています。グリップ部にある丸いプラスティックはリモコン受光部。リモコン受光部は液晶モニター側にもあります。

基本的なレイアウトはD5100と同じですが、infoボタンの左側にドライブボタンが新設されています。D5200の進化ポイントの一つに、連写モードでもオートフォーカスが可動することがあり、よりドライブモード切換を多用することが想定されているのだと思います。ライブビュースイッチの高さが撮影モードダイヤルと同じになっていますので、より操作性が高まっています。

グリップ親指部分。ファインダー横には視度補正ダイヤルが設置されています。

液晶モニター右側のメインコントロール部。ほぼD5100を踏襲しています。削除ボタンの上にあるのはSDカードアクセスランプです。

ボディ左肩。MENUボタンの左にあるのが背面側のリモコン受光部です。ストラップ取り付け部の上にある穴はスピーカーです。

アイピースキャップDK-5を装着するために、接眼目当てDK-20を取り外した状態です。

アイピースキャップDK-5を装着した状態。ファインダーから顔を離して撮影するときに、ファインダーからの入射光によって露出や画像に影響がでることを防止します。

ボディ右側面にあるSDカードカバーを開いた状態。挿入方向のガイダンスシールが貼付されています。

メモリーカードを挿入しつつある状態。カードのラベル部が手前側となります。

ボディ左側面にある外部接続端子カバーを開いた状態。左上は外部マイク入力端子、左下はアクセサリーターミナル、右上はUSB/オーディオビデオ出力端子、右下はHDMIミニ端子。アクセサリーターミナルには、ワイヤレスリモートコントローラーWR-R10やリモートコードMC-DC2、GPSユニットGP-1を接続できます。

ボディ底面のバッテリー室カバーを開いた状態。蓋部分にはバッテリー挿入方向のガイダンスが刻印されています。

バッテリーを挿入しつつある状態。

液晶パネルは3型92万ドットのもので、アスペクト比は4:3となっています。iボタンを押すと、画面下部が選択され、直接値を変えることができます。

AF-S 50mmF1.4Gを装着した状態。カメラ本体がコンパクトなため、レンズが大きく見えます。

内蔵ストロボをポップアップさせた状態。ペンタ部左側にあるポップアップボタンは電子式のため、電源が入っていないと動作しません。

D5100からの変化として、右下部分に滑り止め用のゴムが貼付されており、より安定したホールディングが可能となっています。

アクセサリーシューの前に移設されたステレオマイク。アクセサリーシューにはカバーが装着されています。

液晶モニターの輝度は十分で視認性も良好です。

ライブビュー表示中には、動画情報を表示されることも可能です。

液晶モニターをバリアングル可動させた状態。液晶パネルの視野角は比較的広いため、視認性は良好です。 ニコン Nikon D5200の付属品をチェック

D5200に使用するバッテリーEN-EL14やバッテリーチャージャーMH-24はD5100やD3200、COOLPIX P7100に採用されているものと同じです。EN-EL14を約90分で充電できます。

コンセントに接続するプラグ部分は回転式で、本体内に格納可能となっています。可搬性の点でメリットがあります。MH-24は中国製。

バッテリーパックEN-EL14。容量は7.4V 1030mAhで、静止画で約500コマ(1コマ撮影モード)の撮影が可能です。なお、ニコンの社内基準では、約1700コマ(連続撮影モード)が撮影できます。動画撮影では40分です。

バッテリーパックには偽造防止用のホログラムが付いています。セルは中国製で、パッケージングはインドネシアで行われていると標記されています。

本体にはアイピースキャップDK-5が同梱されています。D5200にはアイピースシャッターが内蔵されていないため、ファインダーから顔を離して撮影する場合は、ファインダーからの入光を防ぐため、アイピースキャップの使用が推奨されています。DK-5装着には、標準で付いている接眼目当てDK-20を取り外す必要があるため、少々手間がかかります。

アイピースキャップの裏側には、ストラップに止めるためのクリップが付いています。

付属するUSBケーブルUC-E17。パソコンやプリンター等との接続に使用します。

付属するオーディオビデオケーブルEG-CP16。D5100用のケーブルはモノラルでしたが、D5200ではステレオケーブルとなっています。

ケーブルには比較的大型のフェライトコアが装着されています。高周波ノイズの低減に効果があります。

付属するストラップ。しっかりとしたつくりのものですが、ロゴ部分は刺繍ではなくプリントとなっています。

ボディに付属するボディーキャップBF-1B。

ボディのレンズ用バヨネットを利用して固定するための爪があります。 Sponsored Links 3.ニコン D5200の描写性能はどうか?描写力チェック1:高感度性能ニコン D5200の基本感度はISO100で、標準ではISO6400まで設定可能となっています。さらに、拡張設定ではISO25600相当まで拡げることができます。ノイズ低減処理方法としては、カメラ内で設定する方法と、RAWで撮影しパソコン上での現像段階で行う方法とがあります。なお、カメラ内で設定した場合でも、RAWファイルには変更は加えられませんので、後から編集することも可能です。 カメラ内でのノイズ低減は、「高感度ノイズ低減」と「長秒時ノイズ低減」の2つがあります。どちらも、撮影メニューの中で設定可能となっています。 「高感度ノイズ低減」は「しない」、「弱め」、「標準」、「強め」の4種類が設定可能となっています。「しない」にした場合には、ISO1600以上の高感度時にノイズ低減処理がかかります。この場合でも、「弱め」に設定した時よりもさらに弱くかかります。「弱め」「標準」「強め」にした場合には、常にノイズ低減処理がかかります。 「長秒時ノイズ低減」は、「する」と「しない」のどちらかに設定します。「する」に設定すると1秒よりも低速のシャッター速度で撮影したときに長秒時ノイズ低減がかかります。長秒時ノイズ低減処理を行うと、画像を記録するのにかかる時間が長くなります。「しない」にした場合には、ノイズ低減処理はかかりません。 このあたりの設定は、基本的にD5100と同じです。 D5200では、高感度ノイズ低減処理を「しない」にしても、ISO800まではほとんどノイズを感じません。ISO1600になると、わずかにノイズが見られますが、気にならないレベルに留まっています。ISO3200では、暗部を中心にややノイズが目立ってきますが、このあたりまでなら十分常用域だと感じました。 高感度ノイズ低減処理を「標準」にすると、概ね1段程度ノイズ感が低減されます。ISO6400でも常用できるノイズレベルとなっています。 ISO12800以上では、それなりにノイズが増えてきます。また、解像感の低下も感じられます。しかし、画像自体が破たんしている状態にはならないため、縮小するなどの使い方によっては、十分活用可能です。 D5100と比較すると、高画素化されているものの、高感度性能はほぼD5100と同等レベルであると感じました。 下記のサンプルは、高感度ノイズ低減を「しない」、「標準」、「強め」の3段階で各ISO感度の撮影を行ったものとなります。表示画像はほぼ等倍画像ですが、クリックすると全体画像が表示されますので、あわせて比較をしていただければと思います。

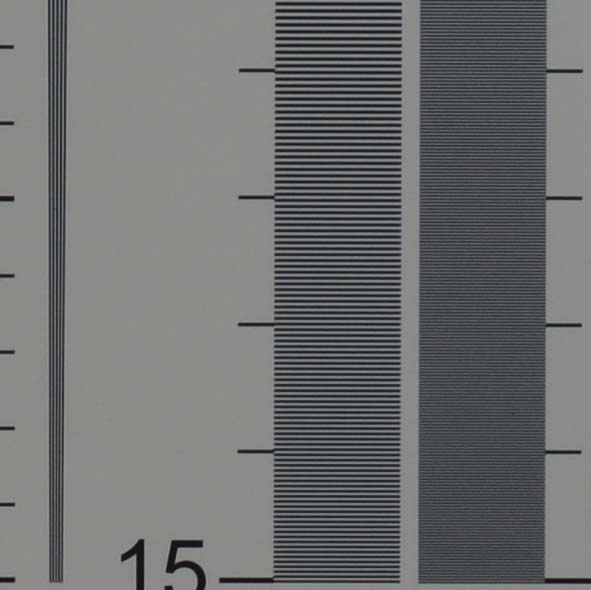

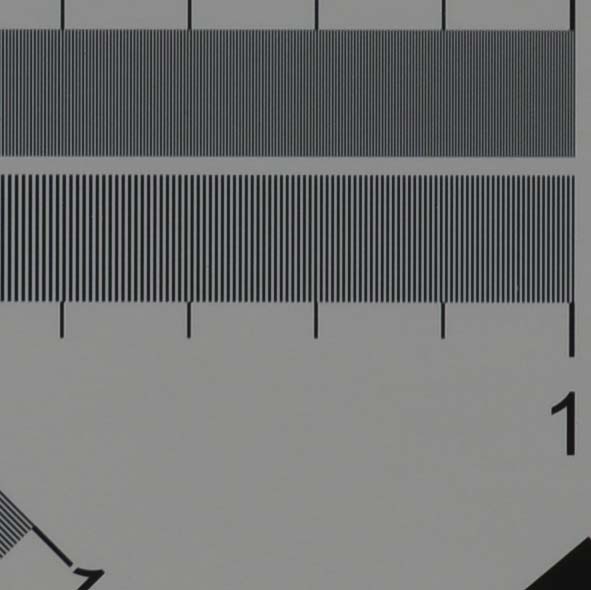

ISO100(左から「しない」「標準」「強め」) 描写力チェック2:解像度Nikon D5200のイメージセンサーは有効2410万画素です。今回テストに使用したAF-S NIKKOR 50mm f/1.4Gは、絞り開放では柔らかい描写ですが、絞っていくにつれて徐々に鮮明度があがっていきました。今回のテストでは、開放から5段絞ると、周辺部を含め解像力が向上したため、F8.0のもので確認を行いました。視覚解像度チェック用ライン、限界解像度チェック用ラインとも、余裕をもって2500本ラインの識別が可能であり、イメージセンサーの画素数を活かしていると感じました。

限界解像度チェック用のラインでは、2500本まで楽々と視認できています。モアレもほとんど発生していません。

横方向の限界解像度チェック用のラインでも、同様に2500本域まで余裕をもって視認できています。

描写力チェック3:歪曲収差補正機能ニコンD5200には、レンズの特性による歪曲収差を軽減する機能があります。撮影メニューの中にある「自動ゆがみ補正」がそれで、「しない」「する」のどちらかに設定できるようになっています。対応しているのは、GタイプとDタイプのレンズのみで、フィッシュアイなど一部のレンズでは機能しません。 テストに用いたのは、AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VRで、広角端の18mm域で確認をしました。 テストした結果、自動ゆがみ補正機能で極めて良好に補正されることが確認できました。18-55mmVRレンズはもともとそれほど強い歪曲収差があるわけではありませんが、この機能により、ほぼ完全に歪曲収差が解消しています。 なお、自動ゆがみ補正機能を使用すると、画像周辺部がやや削られることに注意が必要ですが、積極的に活用すべきように感じました。

AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR 4.結局、ニコン D5200は「買い」か?独断 素晴らしい!

独断 もう一息!

Sponsored Links 付録1.製品仕様からみた D5200の特長

Sponsored Links 付録2.発売前のファーストレビュー【一口コラム】24メガ画素のバリアングル機ニコンのエントリー&ミドルクラス、D5200が正式発表となった。2011年4月に登場したD5100の後継機で、イメージセンサーを中心にブラッシュアップがされている。仕様的には、噂情報で流れていたものとほぼ同じであるが、年内12月に発売開始となる見込みだ。D5100と比較すると、次のような特長がある。

D5200(左側)とD5100(右側)。正面から見たデザインはほぼ同じで、ロゴをみないと違いに気が付かないかもしれない。ペンタ部両側のラインがややなだらかに変わっている。

D5200(左側)とD5100(右側)。液晶パネル側のデザインもほぼ同じ。両機種ともニコン唯一のバリアングル液晶を搭載している。D5200では、モードダイヤルの右側に見えるライブビューレバーの高さが高くなっていることがわかる。

D5200(左側)とD5100(右側)。アクセサリーシューの前にステレオマイクが内蔵された。また、オートフォーカス時でも3コマ/秒の連写に対応したせいか、モードダイヤルの右にドライブボタンが新設されている。

D5200(左側)とD5100(右側)。D5200には、ブラック、レッドに加えて、新しいカラーであるブロンズが加わった。斜め前から見ると、ロゴあたりの稜線処理も変わっている。

D5200の発売は12月の予定で、ボディ単体が9万円、18-55mm標準ズームの付いたレンズキットが10万円、これに55-300mm望遠ズームもセットになったダブルズームキットが13万5千円の見込みとなっている。D5100発売時点のボディ単体の実売価格は7万円台であったので、やや高めのスタートとなるが、4月に登場したD3200のスタート価格が7万円台であったことを考えると、想定内の価格かもしれない。 (2012年11月6日 記) ニコンから、D5200の発売日が発表された。12月15日(土)で、当初の予定通り、本体のみ、標準ズームレンズのキット、これに望遠ズームの付いたダブルズームキットの3種類となる。この一か月間で、値段もやや下がってきており、本体のみで7万円台、標準ズームレンズキットは8万円台、ダブルズームキットは11万円台なので、各々1万円から2万円程度下がったようだ。価格的には、D3200登場時とほぼ同じレベルと言えるだろう。 (2012年12月7日 記) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

独断 デジカメ対決! ☆ vs キヤノン EOSKissX6i ☆ vs ソニー α57 ☆ vs ペンタックス K-30 ☆ vs ニコン D3200 |

【厳選レビュー記事】◎デジカメWatch 【新製品レビュー】ニコンD52002012年12月20日 大浦タケシ

◎ITmedia 長く楽しめる2410万画素CMOSエントリーモデル――ニコン「D5200」2012年12月14日 野村シンヤ

◎ITmedia ニコン、上位機のエッセンスを取り込んだ2410万画素CMOS搭載機「D5200」2012年11月 6日 編集部

◎デジカメWatch ニコン、2,410万画素になったフリーアングル機「D5200」2012年11月 6日 武石修

|

【ニコン D5200 基本仕様】

ニコン D5200 メーカー製品仕様のページ |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Sponsored Links |