リコー GRを開封する

大型センサーを搭載したGRが発売開始となりました。仕様では3月に発売されたニコンCOOLPIX Aと似ているため、それほど数は出ないのではないかとの声もありましたが、実際にはメーカーの予想を大きく上回る予約が入っているようです。普段購入している専門店でも、初期入荷は予約数の半分以下とのことでした。

販売促進策として、予約者には赤いレンズリングを、先着5000名には専用ストリートバックのプレゼントも実施されています。リコーブランドでは2011年12月のCX6以来約1年半ぶりの新製品ということもあり、メーカーとしての並々ならぬ意気込みを感じます。

ボディカラーはブラック一色のみで、店頭での実売価格は9万円弱となっています。APS-Cサイズのイメージセンサーを搭載した高級コンパクトとしては、やや安価でのスタートであると思います。

GRのパッケージ。パッケージは光沢色の濃紺にGRの文字が大きく印字されています。GR DIGITAL4と比べると、パッケージ自体は小型化されたように感じました。

外箱を開けると、使用説明書やCD-ROMなどが目に入ります。一番上にはサポート窓口情報の変更内容が書かれた紙が入っていました。なお、製品保証書は使用説明書内に記載されています。

トレーを上げると、その下からカメラ本体が顔を出します。付属品は、さらにこの下に格納されています。こうしたパッケージングはGR DIGITAL4と同じです。

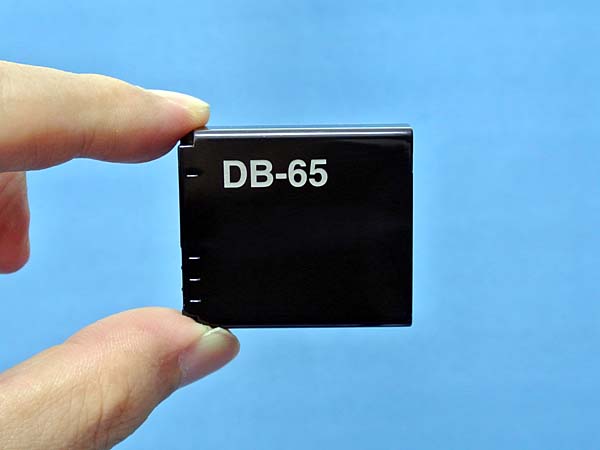

パッケージに入っている付属品です。左上から、使用説明書、CD-ROM、USB電源アダプターAC-U1、電源プラグ、リチャージャブルバッテリーDB65、ハンドストラップ、USBケーブル。

バッテリー自体はGR DIGITAL4と同じですが、GRではボディ内充電に対応しているため、充電器は付属しません。

ペンタックスリコー GRの本体をチェック

ボディ前面。初代GRからのデザインを踏襲しています。ボディ本体はマグネシウム合金製で、表面には艶消し塗装がされており、指紋は付きにくい処理がされています。レンズの両肩にある穴はステレオマイク用のもので、GR

DIGITAL4のモノラルから強化されています。左上にあるランプはAF補助光用です。

ボディ液晶モニター側。液晶パネルはGRD4同様に3型123万ドットのものが装着されています。このタイプの液晶パネルを採用するカメラも増えてきましたが、今までのRGBに加えてW(白)を配置することで屋外での視認性を高めるなど表示品質が改良されます。新たに液晶モニター保護カバーが採用されました。

ボディ上面。大型のシャッターボタンが特徴的です。内蔵ストロボはボディ左上部に置かれていますが、アクセサリーシューはほぼレンズ光軸上に配置されています。標準でカバーが装着されています。

ボディ底面。三脚用の穴はボディ中央部に置かれており、レンズ光軸からはシフトされています。バッテリー室蓋の上にある4つの穴はスピーカー用のものです。購入した本体のS/Nは2xxxでした。初期出荷台数は5000台という情報は正しいのかもしれません。ボディ本体は中国製。

ボディ左側面。上にあるのが内蔵ストロボポップアップ用のスイッチです。機械式のため、電源が入っていない状態でも稼働します。その下にあるのが新設された絞りプレビュー/Effectボタンです。両手でホールドしたときに押しやすい位置に置かれています。

右上にある穴はストラップ取り付け部です。反対側にも設けられているため、両吊り方式に対応しています。

ボディ右側面。こちら側には外部接続端子が置かれています。右上には右側面側のストラップ取り付け部が設けられています。

外部接続端子カバーを開いた状態。上がUSB/AV OUT端子で、下がHDMIマイクロ端子(Type D)。バッテリー充電にはUSB端子を使用します。

バッテリーとメモリーカードを入れた状態の実測値は243.5gでした。メーカー公表値は245gですので、1.5g軽い結果でした。もちろん、メモリーカードによっては若干上下します。

ボディ本体のみの重さの実測値は215.5gでした。メーカー公表値は215gですので、やや重い結果となりました。

ボディ右下のGRのロゴ。金属ボディに刻印された中にインクが流し込まれています。

レンズ下部には仕様が印字されています。GR DIGITAL4に搭載されていた手ぶれ補正機構が省略されたため、「VC」の文字がなくなりました。

グリップ部。形状自体はGR DIGITAL4までのものと同様になっています。グリップ上部にあるアップダウンダイヤルも引き続き搭載しています。

軍艦部右側のメインコントロール部。大型のモードダイヤルにはロックボタンが設けられているため、誤操作は起こりにくくなっています。新たにTAvが追加されていますが、これはシャッター速度と絞りを固定しISO感度を自動的に変えることで適正露出を得るモードです。ペンタックスのデジタル一眼レフ等で採用されたもので、デジタルカメラならではの機能と言えます。

モードダイヤルの手前にあるのはストラップ取り付け部です。

右手親指部分にはADJ. ISOレバーが置かれています。基本的な機能はアップダウンダイヤルと同じですが、さらにISO感度の変更も可能となっています。また、レバーを押すことで、事前に登録した機能を呼び出すこともできます。

新たに追加されたAFファンクション切替レバーとAFボタン。シャッター半押しとAF動作を分離することで、柔軟な撮影が可能となります。

AFファンクション切替レバーが設置されたため、再生ボタンは拡大表示/サムネイル表示ボタンの下に移設されました。

右手部分下部の操作部。基本的にはGR DIGITAL4を踏襲していますが、新たにホワイトバランスが追加されています。

液晶下部にはRICOHの文字が印字されています。

ボディ上面に設けられているアクセサリーシュー。外部TTLフラッシュGF-1はもちろんのこと、外部ファインダーGV-1や外部ミニファインダーGV-2の装着が可能です。出荷時にはシューカバーが装着されています。

ボディ左側面にある内蔵ストロボポップアップスイッチとEffectボタン。Effectボタンは新設されたもので、初期設定では絞り込みボタンとして機能しますが、Fn1やFn2ボタンと同様にファンクションボタンとして機能を割り当てることが可能です。

ボディ底部のバッテリー室カバーを開いた状態。蓋部分にはカードとバッテリーの挿入方向ガイダンスが貼付されています。

バッテリーとメモリーカードを挿入しつつある状態。メモリーカードのラベル面は前側となります。

電源を入れると沈胴しているレンズが伸長します。伸び量は比較的小さいです。

内蔵ストロボをポオぷアップさせた状態。レンズ光軸からシフトしていることもあり、レンズ鏡胴によるケラレは置きにくくなっています。フラッシュのガイドナンバーは5.4(ISO100時)で、マニュアル発光で光量を1/64まで調整することもできます。

内蔵フラッシュの発光部。構造上、これ以上上側に向けることはできません。

内蔵ストロボポップアップ状態を側面から見ると、ポップアップ部は1軸で動いていることがわかります。

GRのレンズ部。レンズバリアを内蔵していますので、ハンドリングは容易です。

レンズ基部にはレンズカバーが装着されています。オプションのカラーリングへの交換や、フード&アダプターGH-3やワイドコンバージョンレンズGW-3装着時にはカバーを外します。白い点は、カバー装着時の指標です。

付属しているレンズリング。

レンズ基部にはバヨネット方式で装着します。

光っているのはオートフォーカス/フラッシュランプです。充電時にも点灯します。

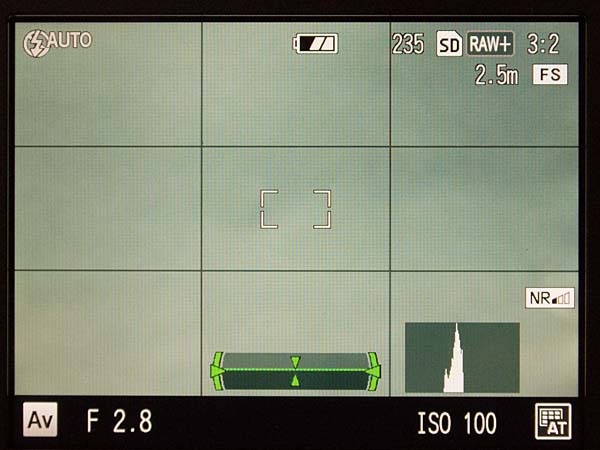

3型123万ドットの液晶パネルが採用されています。モニターには電子水準器やヒストグラムの表示も可能です。

液晶モニターを拡大すると、ブルー、グリーン、レッドに加えてホワイトのドットがあることがわかります。解像度自体はVGA(640x480)と92万ドットのパネルと同じですが、ホワイトが加わったことで画面全体の明るさが増し、視認性が向上しています。

GR DIGITAL4との比較

GR(左側)とGR DIGITAL4(右側)。正面から比べると、幅1cm弱、高さ1mm強大きくなっていますが、デザインが共通しているせいか、それほど大きくなった印象は受けません。

GR(左側)とGR DIGITAL4(右側)。液晶モニター側。AFファンクション切替レバーとAFボタンが新設されたことにより、再生ボタンが右側に移設されています。

GR(左側)とGR DIGITAL4(右側)。液晶モニターはどちらも3型です。イメージセンサーのアスペクト比が4:3から3:2に変わったため、GRでは表示部下部が情報表示部分となります。

GR(左側)とGR DIGITAL4(右側)。どちらも電源をONにしてレンズを伸長させた状態。レンズの飛び出し量はGRの方が小さくなります。撮影可能になる時間も短縮されたため、より速写性が向上しています。

GR(左側)とGR DIGITAL4(右側)。このアングルで見ると、ボディ長が長くなったことがわかります。

GR(左側)とGR DIGITAL4(右側)。内蔵ストロボをポップアップさせた状態。発光部のポップアップ機構はほぼ同じです。

GR(左側)とGR DIGITAL4(右側)。内蔵フラッシュのGNは、どちらも5.4(ISO100時)と同じです。

バッテリー関係をチェック

USB電源アダプターAC-U1。GRはボディ内充電に対応したため、バッテリー充電器は付属しません。各国仕様に対応するためコンセントプラグは別部品となっています。

付属する電源プラグ。

USB電源アダプターAC-U1に電源プラグをセットした状態。プラグの下に見えるレバーを押すと、電源プラグを取り外すことができます。電源アダプターの下部にはUSBケーブルを接続する穴があいています。充電時にはここにUSBケーブルを挿入し、カメラ本体と接続します。

バッテリーパックDB-65。初代GR DIGITALから共通しています。容量は3.6V 1250mAhで、静止画では約290枚の撮影ができます。なお、GR

DIGITAL4では単四型アルカリ乾電池2本またはニッケル水素電池2本での使用も可能でしたが、GRでは非対応となっています。GRD4でもアルカリ電池では30枚程度しか撮影できませんでしたので、このあたりはやむを得ないかもしれません。

GRの付属品をチェック

付属するUSBケーブル。パソコンやプリンター等との接続やボディ内充電時に使用します。フェライトコアが付いています。

付属するハンドストラップ。片吊り用のものですが、カメラのクラスを考えると、しっかりしたストラップの付属が望ましいと感じました。なお、オプションでネックストラップも用意されています。

|