|

|

| トップページ > デジカメ徹底レビュー > キヤノン Canon EOS70D > キヤノン Canon EOS70D |

特集 EOS70D

キヤノン EOS70D ~ミドルクラスの新型デジタル一眼レフ |

|

キヤノン EOS70D

by Inaba Kunio

ミドルクラスの新型入門デジタル一眼レフ

評価:5.0

|

|

1.キヤノン EOS70Dの位置づけと概要ミドルクラスの新型入門デジタル一眼レフキヤノンから待望のミドルクラス一眼レフ、EOS70Dが発売開始となりました。先代となるEOS60Dの発売は2010年9月でしたので、実に3年ぶりのモデルチェンジとなります。この間、エントリークラスとなるEOS Kissシリーズは、X5、X50、X6i、X7、X7iと実に5機種が登場していましたので、まさに待望のモデルと言えます。→発売前の記事「一口レビュー:EOS70D」はこちら。

2010年9月に発売開始となったEOS60D。EOSシリーズ初のバリアングル可動液晶搭載機でした。

上記記事でも触れましたが、EOS70Dの特徴は次の通りです。

EOS70Dの魅力は?この間、キヤノンはAPS-Cサイズ分野ではエントリークラスであるKissシリーズに力を入れてきました。Kiss以外では、2009年12月発売のEOS7Dと2010年9月発売のEOS60Dの2機種だけでしたので、EOS KissX7i/6iとフルサイズ機の間を埋める新機種の登場が待ち望まれていたと思います。

EOS70D(左側)とEOS KissX7i(右側)。比較されやすい2機種ですが、液晶モニター側のインターフェースを見るだけで、主に想定しているユーザ層が違うことがわかります。

実際にEOS KissX7iと比較すると、光学ファインダーやシャッタースピード、連写性能などカメラとしての基本性能にクラスの違いを感じさせられます。とくに連写性能や連続撮影枚数が大幅に強化されている点は、キレの良い撮影レスポンスを得る上でのポイントであり、撮影時の「気持ちよさ」に直結すると思います。カメラ本体の重量差250gは、伊達ではありません。 【キヤノン EOS70DとEOS KissX7iの比較】

それでは、3年ぶりに登場したキヤノンのミドルクラス・デジタル一眼レフ、EOS70Dの実力をテストしてみます。

2.キヤノン EOS70Dを開封し外観をチェックキヤノン EOS70Dを開封するキヤノンの新型デジタル一眼レフEOS70Dが発売開始となりました。販売形態は、ボディ単体の他に、EF-S18-135mm IS STMレンズがセットになったキット、EF-S18-55mm IS STMレンズがセットになったキット、この標準レンズキットにさらにEF-S55-200mm IS STMがセットになったダブルズームキットが用意されています。販売開始時点の実売価格は、ボディ単体で12万円前後、18-135レンズキットで14万円台、18-55レンズキットで12万円台、ダブルズームキットで15万円台となっています。 2010年9月に登場したEOS60Dのボディ単体での実売価格は11万円台でしたので、スタート時点の実売価格としては概ね同等レベルとなっています。

EOS70D EF-S18-55 IS STMレンズキットのパッケージです。カメラ本体とレンズが入っているため、比較的大き目のサイズとなります。パッケージ部分にはレンズを装着したカメラ本体の写真が印刷されており、EOS

Kissシリーズとも共通するデザインです。

蓋を開けると、製品保証書や使用説明書が目に入ります。保証書はカメラ本体とレンズとで別々のものとなります。どちらも国内のみの保証です。

トレーの下に、カメラ本体やレンズが格納されています。右側の包みがカメラ本体で、左側の白い包みがEF-S18-55mmのレンズとなります。

EOS70Dの付属品。左上から使用説明書、ソフトウエア(CD-ROM)、ソフトウェア使用説明書(CD-ROM)、Wi-Fi機能使用説明書(基本編)、充電器バッテリーチャージャーLC-E6、Wi-Fi機能規制に関するご注意(シール)、バッテリーパックLP-E6、ワイドストラップEW-EOS70D、カメラ使用説明書(CD-ROM)、インターフェースケーブル。これ以外にも、クイックガイド等の説明書も入っていました。 Sponsored Links キヤノン EOS70Dの本体をチェック

ボディ前面。ミドルクラスのデジタル一眼レフとして落ち着いたデザインだと思います。最近はKissシリーズの外装も高級感が増していますが、持った感じのずっしり感を含め、しっかりとした作りであることを感じます。

液晶モニター側。親指の部分に比較的大型のグリップが設けられています。液晶モニターは3型104万ドットでバリアングル可動に対応しています。新たにタッチパネル化もされました。

液晶パネルは稼働するため、持ち運ぶときには反転させることで傷付等を防止することができます。また、EOS70Dにはボディ上面に液晶パネルが設置されているため、この状態で撮影する方も少なくないかもしれません。

ボディ上面。基本的なレイアウトはEOS60Dを踏襲していますが、シャッターボタンの脇に測距エリア選択モード切り換えボタンが新設されています。

ボディ底面。三脚用の穴はレンズ光軸上に設けられています。カメラ本体は日本製。購入したカメラのS/Nは2xxxでした。

ボディ左側面。こちら側に外部接続端子が設けられています。EOS60Dでは外部接続端子カバーは一つでしたが、EOS70Dでは2つに分割されています。

ボディ右側面。こちら側にはメモリーカード用のカバーが置かれています。このあたりのレイアウトはEOS60Dと共通です。

ペンタ部にあるにあるCanonのロゴ。刻印された中にインクが流し込まれています。

左肩部分に機種のロゴパネルが貼付されています。その左に見えるのがストロボポップアップボタンで電動式です。その下にあるのがレンズロック解除ボタンとなります。

マウント口からのぞくと、上側にフォーカシングスクリーンが見えます。EOS60Dでは交換式でしたが、EOS70Dでは固定式に変わりました。

グリップ部。基本的な形状はEOS60Dと同じですが、やや指のかかる部分が深くなったように感じます。シャッターボタンの右側に見えるランプは、赤目緩和とセルフタイマーランプを兼ねるものです。グリップ部下部に見える長方形の蓋は、DCカプラーコードを通すための切欠き用カバーです。

レンズマウントの下部にある絞り込みボタン。通常時のファインダー像は絞り開放でのものですが、このボタンを押すことで設定した絞りまでレンズを絞り込むため、被写界深度等の確認が行えます。光学ファインダーでも有効ですが、電子ビューファインダーやライブビューモードでの撮影では明るい画面で確認できるため、有効性が増したように思います。

グリップ部のボタン類。基本的にはEOS60Dと同じですが、メイン電子ダイヤルの手前に測距エリア選択モード切り換えボタンが新設されました。このボタンを押すことで、1点オートフォーカス、ゾーンオートフォーカス、19点自動選択オートフォーカスの切り換えが可能です。

親指側のコントロール部。ライブビュー/動画撮影ボタンのインターフェースがEOS60Dから変更されています。AF-ONボタンはフィルム時代からのインターフェースで、シャッターボタンの押下とオートフォーカス動作を切り離すことが可能です。この機能を理由にEOSを選ぶ方も少なくなかったように思います。

基本的なインターフェースはEOS60Dと同じですが、メニューボタンとINFO.ボタンが左肩に移され、空いたスペースにクイックボタンと再生ボタンが置かれています。もともと再生ボタンがあったスペースには、左肩にあった消去ボタンが移されてきました。このあたりはモードごとの使用頻度の分析を踏まえて変更されたものだと思われますが、EOS60Dから買い替えをされた方は、最初戸惑うかもしれません。

光学ファインダーの右側には視度調節つまみが設けられています。

EOS70Dの光学ファインダー接眼部。EOS60Dと比べると、倍率は0.95倍と同じですが、視野率は95%から98%に向上しています。

モードダイヤルの基部に電源スイッチが置かれています。MENUボタンとINFO.ボタンは、EOS60Dでは液晶モニターの右側にあったものです。

ペンタ部にあるアクセサリーシュー。その両側にあるのはステレオマイク用の穴です。

ファインダー接眼部のアイカップを外した状態。EOS70Dのファインダー部にはアイシャッターが内蔵されていません。明るいシーンで接眼部から目を離した撮影を行う場合には、アイカップを外し、ストラップに付いているアイピースカバーを装着することで、ファインダー接眼部からの光の入射を抑制できます。

モードダイヤル。中央部にはロックボタンが設けられているため、不用意に回転することはありません。設定される項目はEOS60Dから整理されており、ミドルクラス機としてわかりやすくなったように思います。

ボディ右側面に設けられているメモリーカードカバーを開いた状態。蓋の部分に挿入方向のガイダンスが刻印されています。

メモリーカードを挿入しつつある状態。シングルスロットで、カードのラベル面が手前側となります。

ボディ左側にある外部接続端子。左側にはマイク入力端子とリモコン端子が格納されています。その右に見える9つの穴はスピーカーです。

右側の外部接続端子カバー内には、HDMIミニ端子とAV OUT/USB端子が格納されています。EOS60Dにも同じ端子が内蔵されていましたが、EOS60Dでは一つのカバー内に置かれていました。

ボディ下部のバッテリー室蓋を開いた状態。

蓋部分にはバッテリーやDCカプラーの挿入方向ガイダンスが刻印されています。

バッテリーを挿入しつつある状態。

ボディ軍艦部右側にある液晶パネルは上級機の証しでもあります。カメラの基本設定はここに集中的に表示されますので、液晶モニターにメニューを表示させなくても基本的な設定は可能となっています。

EF-S18-55mm IS STMレンズを装着した状態。このレンズの長さは焦点距離30mmあたりで最短となります。

内蔵ストロボをポップアップさせた状態。照射位置は比較的高いため、レンズ鏡胴によるケラレは発生しにくいと感じました。

液晶パネルの視野角は比較的広く、このアングルでも画面表示の確認が可能です。

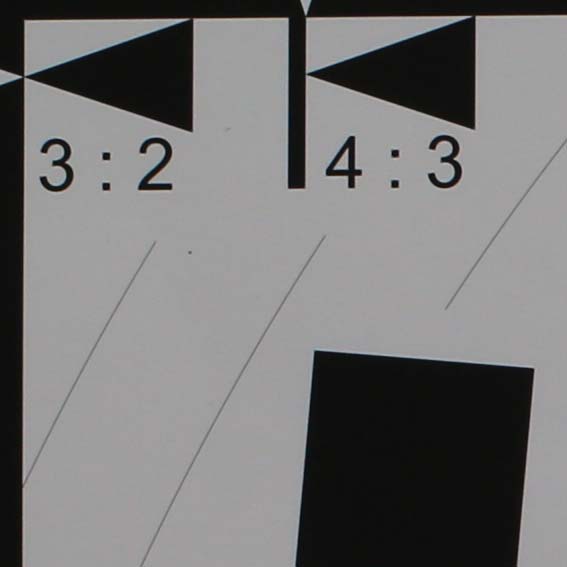

液晶パネルのアスペクト比はイメージセンサーと同じ3:2のため、最大サイズの静止画撮影時には画面いっぱいに画像が表示できます。ヒストグラムや電子水準器の表示にも対応しています。

Wi-Fiでスマートフォン(iPhone5)とペアリングをした状態。液晶モニターに表示をさせたまま、スマートフォンでのリモコン操作も可能です。

光学ファインダーの表示。EOS70Dの視野率は98%となりましたので、ほぼ撮影画面の全体が表示されています。画面下部には電子水準器もインポーズ表示されています。

スマートフォンに表示した画像を取り込んで無限表示をさせている状態。

スマートフォン側から、絞り値やISO感度、露出補正の設定も可能です。

カメラ本体の重さの実測値は676gでした。メーカー公表値は675gです。

撮影状況での重さの実測値は753gでした。使用するカードによって異なってきますが、メーカー公表値は755gです。 Sponsored Links EOS70Dの付属品をチェック

付属するバッテリーチャージャーLC-E6。LP-E6の充電には、最大で約2時間30分かかります。

コンセントの接続プラグは可倒式のため、可搬性に優れています。

バッテリーLP-E6。容量は7.2V 1800mAhで、静止画であれば最大920枚、動画で最大1時間20分の撮影が可能です。バッテリーはEOS5DMark3をはじめ多くの機種で採用されています。

充電後、保護カバーをこの向きで装着すると、バッテリーの形の切欠き窓から青い地が表示されます。

使用後、バッテリーを反転させた状態。窓から黒地が覗くので、使用後であることがわかります。もちろん、青地、黒地はどちらにしても構いません。

付属するワイドストラップEW-EOS70D。ロゴの部分は刺繍製で高級感があります。アイピースカバーも装着されています。

付属するインターフェースケーブル。パソコンやプリンター等との接続に使用します。

付属するボディキャップ。EFマウント用の共通品です。

ボディのマウント部バヨネットを活用して装着します。 Sponsored Links 3.キヤノン EOS70Dの描写性能はどうか?描写力チェック1:高感度性能キヤノン EOS70Dの基本感度はISO100で、標準ではISO12800まで設定可能となっています。さらに拡張設定が可能で、1段分高感度側が拡がりISO25600相当にすることもできます。拡張設定でも撮影機能上の制限はありません。ノイズ低減処理方法としては、カメラ内で設定する方法と、RAWで撮影しパソコン上の現像段階で行う方法とがあります。なお、カメラ内で設定した場合でも、RAWファイルには変更は加えられませんので、後から編集することも可能です。 カメラ内でのノイズ低減は、「高感度撮影時のノイズ低減」と「長秒時露光のノイズ低減」の2つがあります。どちらも、撮影メニューの中で設定可能となっています。 「高感度撮影時のノイズ低減」は画像に発生するノイズを低減するもので、すべてのISO感度で機能しますが、とくに高感度ISO撮影時に有効となります。設定は、「OFF」「弱め」「標準」「強め」の4つから選択します。なお、JPEGでの撮影のみとなりますが、1度に4枚の静止画を撮影し合成することでノイズ低減を行う「マルチショットノイズ低減機能」も、この中にあります。工場出荷時の初期設定は「標準」です。 「長秒時露光のノイズ低減」は、「OFF」と「AUTO」「ON」の中から設定します。「AUTO」にすると、露光時間1秒以上の撮影時に長秒時露光特有のノイズが検出された場合にノイズ低減処理がかかります。「ON」では、1秒以上の撮影時には常に処理がかけられます。こちらの工場出荷時の初期設定は「AUTO」となっています。 今回のテスト結果では、画素数が増えたものの、わずかながらEOS KissX7よりもノイズ感が軽減されている印象を受けました。 高感度ノイズ低減処理を「OFF」にしても、ISO1600まではほとんどノイズを感じません。ISO3200になると暗部を中心にややノイズが目立ってきますが、さらに1段分高感度側のISO6400でも十分実用的なノイズレベルであると感じました。 高感度ノイズ低減処理を「標準」にすると、1~2段程度ノイズ感が低減されます。解像感はやや低下しますが、ISO12800の等倍画像でもそれなりに使えるレベルとなります。 ノイズ低減を「強め」にすると、ノイズ感はさらに改善されるものの、とくに高感度設定時の解像感の低下も少々目立ちます。 下記のサンプルは、「高感度撮影時のノイズ低減」をOFF、標準、強めの3段階で各ISO感度の撮影を行ったものです。表示画像は等倍のものですので、これでもある程度傾向はわかると思いますが、クリックすると元画像も表示されますので、あわせてご参照ください。

ISO100(左から「OFF」「標準」「強め」) Sponsored Links 描写力チェック2:解像度キヤノン EOS70Dのイメージセンサーは、ハイブリッドCMOS AF IIを採用した新型センサーで、有効2020万画素となります。今回テストしたEF50mmF1.4USMは標準レンズらしい描写性能であり、とくにAPS-Cサイズのイメージセンサーではレンズ中央部を使うことになるため、より良好になります。絞り開放では柔らかい表現ですが、絞るにつれて鮮明度が向上していきます。今回はレンズのテストではないため、開放から5段絞ったF8.0の画像を掲載していますが、中心部であればF2.8あたりでかなり鮮明な画像となります。視覚解像度チェック用ライン、限界解像度チェック用ラインとも、絞り開放でも2500本ラインの視認が可能です。 下記の切り出し画像は等倍ですが、画像をクリックすると元画像も表示されますので、あわせてご参照ください。

限界解像度チェック用のラインでは、特にモアレも発生せず、2500本まで十分視認できています。

横方向の限界解像度チェック用のラインでも、同様に2500本ラインは十分視認可能です。

画像周辺部の流れもほとんど見られません。単焦点レンズらしい鮮明な画像です。

Sponsored Links 描写力チェック3:レンズ光学補正機能キヤノンEOS70Dには、レンズの特性による収差を軽減する機能があります。撮影メニューの中にある「レンズ光学補正」がそれで、「周辺光量補正」と「色収差補正」の各々について「する」と「しない」のどちらかに設定できるようになっています。これらの補正は、補正データが登録されているレンズに対してかけられますが、付属ソフトウェアEOS Utilityで未登録レンズの補正データをカメラに登録することも可能です。テストに用いたのは、EF50mmF1.4 USMですが、絞り開放ではやや周辺部に認められた周辺光量不足がほぼ解消しており、レンズ光学補正機能が良好に機能していることが確認できました。

EF50mm F1.4USM

EF50mm F1.4USM

EF50mm F1.4USM Sponsored Links 機能チェック(おまけ):連続撮影枚数仕様上で見ると、キヤノン EOS70Dの連写性能は、

高速メモリーカード(Sandisk ExtremePro Class10 Read 95MB/s Write 90MB/s)で実際にテストすると、

Sponsored Links 4.結局、EOS70Dは「買い」か?

独断 素晴らしい!

独断 もう一息!

Sponsored Links 付録.製品仕様からみた EOS70Dの特長

|