|

|

| トップページ > デジカメ徹底レビュー > パナソニック Panasonic LUMIX DMC-GX7 > パナソニック Panasonic LUMIX DMC-GX7 |

特集 LUMIX DMC-GX7

パナソニック LUMIX DMC-GX7~チルト液晶内蔵ミラーレス |

|

パナソニック LUMIX DMC-GX7

by Inaba Kunio

チルト可動EVF内蔵の多機能ミラーレス

評価:5.0

|

|

1.パナソニック LUMIX DMC-GX7の位置づけと概要チルト式EVF内蔵の多機能ミラーレス8月1日に発表されたパナソニックLUMIX DMC-GX7が、いよいよ発売開始となりました。位置づけとしては、2011年11月に登場したDMC-GX1の後継機となりますが、チルト可動可能な電子ビューファインダーの内蔵や、手ぶれ補正機能のボディ内搭載など、パナソニック・ミラーレスカメラとして初となる機能を満載しています。→発売前の記事「一口レビュー:チルト可動EVF内蔵のミラーレス」はこちら。

直線をベースとしたデザインはDMC-GX1を踏襲しています。チルト式電子ビューファインダーが外見上の特徴です。

DMC-GX7の特徴は、次のとおりです。

DMC-GX7の魅力は?DMC-GX7には、「この機能があれば」と思うような点はありません。少なくとも仕様上では、フルスペックのミラーレスカメラと言うことができます。その意味では、予算面で余裕があれば、パナソニックのミラーレスカメラの中で最初に検討すべき機種となります。

フラグシップ機DMC-GH3(右)に準じた実力を持つDMC-GX7(左)。ボディサイズは一回り以上の違いがあります。

それでは、チルト可動EVF内蔵の多機能ミラーレス、DMC-GX7の実力をテストしてみます。

2.パナソニック DMC-GX7を開封し外観をチェックパナソニック LUMIX DMC-GX7を開封するパナソニックLUMIX DMC-GX7が発売開始となりました。ボディカラーは、ブラック、シルバーの2色で、ボディ上・下のカバー色が異なりますす。販売形態は、ボディ本体と20mmF1.7IIが付いたレンズキットの2種類です。廉価タイプのズームレンズが付属するキットが用意されていないのは、このカメラのクラスがフラグシップに準じているからと思われます。 販売開始時点の実売価格は、ボディ単体で9万円弱、レンズキットで10万円前後となっています。同じく電子ビューファインダーを内蔵したDMC-G6と比べると、スタート時点としては2万円程度高価です。 今回は、新型20mmF1.7IIのテストを行いたいため、レンズキットを購入しました。事前に予約をしていたため、本革ボディケースとストラップがプレゼントされるようです。また、ゴム製アイカップDMW-EC1と20mmレンズ用スクエアーフードセット(サードパーティ製)も付属していました。

Panasonic LUMIX DMC-GX7レンズキットのパッケージ。ケースは黒を基調としたデザインに、レンズを装着した写真が印刷されています。

ケースを開けると、上段トレーに取扱説明書や保証書等が入っています。その下に、ボディ等が格納されています。保証書はレンズキットとしてのものが付属します。

上段トレーの下には、カメラ本体等が格納されています。上側に見える白い包みが、20mmレンズを装着したカメラ本体です。下側の黒い箱の中に、バッテリー等の付属品が入っています。

一緒に入っている付属品です。左上より取扱説明書、CD-ROM、ボディキャップVKF4971、レンズリアキャップVFC4605、バッテリーチャージャーDE-A99A、バッテリーパックDMW-BLG10、USB接続ケーブルK1HY08YY0034、ショルダーストラップVFC5059。この他にレンズキャップVYF3371やホットシューカバーVKF5259も付属します。 パナソニック LUMIX DMC-GX7の本体をチェック

ボディ前面。デザイン的にはDMC-GX1をやや横長にした感じです。電子ビューファインダーを新設したことにより、レンズマウント部は向かって右側にシフトされています。

液晶モニター側。基本的なインターフェースはDMC-GX1を踏襲していますが、新たに電子ビューファインダーが新設された点が目立ちます。当然ですが、DMC-GX1にあった外付電子ビューファインダー用接続部は省略されています。

ボディ上面。レンズ光軸上にあるのがアクセサリーシューで、その左側に電子ビューファインダーが、右側には内蔵ストロボが格納されています。

ボディ底面。三脚用の穴はレンズ光軸上に設置されています。バッテリー室はグリップ部に斜めに設けられています。ボディ本体は日本製。

ボディ左側面には外部接続端子が格納されています。個体差かもしれませんが、カバーは比較的固かったため、開けるには液晶モニターをチルトさせて隙間をつくる必要がありました。その下にある穴はスピーカーです。

ボディ右側面。こちら側にはNFC用アンテナが格納されています。

グリップのゴム部に刻印されているNFCアンテナマーク。

DMC-GX7のロゴ。刻印された中に白いインクが流し込まれています。シルバーモデルでは、シルバー地に黒いインクとなります。

グリップ部の上にあるLUMIXのロゴ。やはり刻印された中にインクが流し込まれています。

ボディの右下には、ライカ(LEICA)を示すL字ロゴが貼付されています。

DMC-GX7のイメージセンサー。有効画素数は1600万画素ですが、新型センサーとなります。

軍艦部右側の操作部。シャッターボタンの同軸に前ダイヤルが設置されています。モードダイヤルにはカスタムモードが3つ用意(C1~C3)されており、これはDMC-GH3と同じです。

モードダイヤルの基部には電源スイッチが置かれています。その手前にあるのが後ダイヤルです。動画ボタンの右側にあるランプは、電源ON時に点灯する電源ランプです。メモリーカードへのアクセス時には、液晶モニター上に赤いアクセス表示がされます。

液晶モニター右側のコントロール部。基本的なインターフェースは、DMC-GX1やDMC-G6等を踏襲していますが、新たにWi-Fiが搭載されたことで、ボタンに割り振られている機能も入れ替えがあります。

液晶みにたーの上側にもボタン類が配置されています。フラッシュOPENレバーは機械式のため、電源が入っていない状態でも稼働します。その右には、フォーカスモードレバーが置かれています。オートフォーカスの動作方法はメニュー画面で設定可能です。

DMC-GX7の特徴である電子ビューファインダー。276万ドットの高精細タイプのパネルが採用されており、倍率も1.39倍と最高レベルのEVFであると言えます。接眼部の左側にはアイセンサーが置かれています。センサー感度はメニューで変更することも可能です。

電子ビューファインダーの視度補正は、下部にある視度調整レバーによって行います。

アクセサリーシューはレンズ光軸上に置かれています。出荷時にはシューカバーが装着されていました。

内蔵ストロボをポップアップさせた状態。組み込みスペースが狭い割りに、表示部は高くなっています。ストロボのガイドナンバーはISO200時で7.0です。たとえば絞りをF2.0にすると、3.5mまで照射できます。ISO感度をあげてISO800にすると、F2.0で7mまで有効になります。

内蔵ストロボのポップアップ部。フラッシュOPENレバーをスライドさせると、爪が開放されてポップアップする機構となっています。

ストロボ照射部を押さえることで簡易バウンス照射も可能です。もちろん、メーカーは推奨していませんが。

内蔵電子ビューファインダーはチルト可動に対応しており、写真のように90°まで起こすことができます。

予約特典として付属してきたゴム製アイカップDMW-EC1。軟質ゴムの一体成型です。

アイカップの下側には型番が刻印されています。

ゴム製アイカップを装着した状態。日中屋外での撮影時には、接眼部からの入射光を抑制できますので、視認性が向上します。また、カメラのホールド感も安定しますのでお勧めです。

アイカップは接眼部にかぶせる形で装着します。先端が絞り込まれた形状のため、自然脱落の危険性は低いと感じました。

液晶モニターもチルト可動に対応しています。上向きには80°まで可動します。

液晶モニターを下向きにチルト可動した状態。この向きでは45°まで可動します。

ボディ左側にある外部接続端子カバーを開いた状態。上からAV OUT/DIGITAl端子、HDMI端子、リモート端子となります。

グリップ部のバッテリー室カバーを開いた状態。バッテリーやメモリーカードの向きは斜めとなっています。ふちの部分に挿入方向のガイダンスも印字されています。

バッテリーとメモリーカードを挿入しつつある状態。メモリーカードはラベル面が裏側となりますが、バッテリーを完全に挿入した状態では、液晶モニター側からラベル面が見えます。

本体のみの実測値は361gでした。メーカー公表値は360gです。

バッテリーとメモリーカードを挿入した状態での実測値は403gでした。メモリーカードの種類によって異なりますが、メーカー公表値は402gです。

Fnボタンの設定画面。一覧でわかりやすい設定方法だと感じました。写真は初期状態の設定内容(撮影時)です。

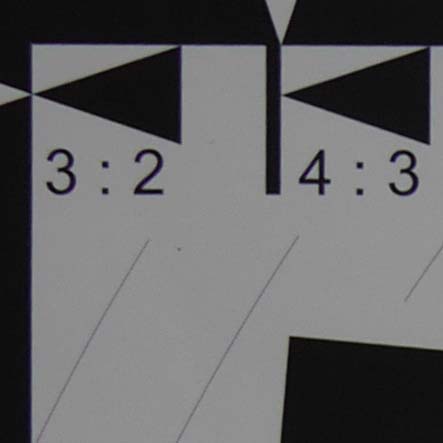

液晶モニターの表示内容。液晶モニターのアスペクト比は3:2となります。マイクロフォーサーズ規格のセンサー・アスペクト比は4:3のため、最大サイズの画像を表示させると、両側が黒く表示されます。

液晶モニターを上向き一杯までチルトさせた状態。この状態でも十分視認可能ですので、視野角の広いパネルが使われています。

同じ内容を電子ビューファインダーに表示したもの。高精細パネルのため、クリアーでキレの良い画像となっています。ファインダーとモニターは別々に、明るさ、コントラスト・彩度、赤み、青み、を調整できます。 LUMIX DMC-GX7の付属品をチェック

バッテリーチャージャーDE-A99A。DMW-BLG10の充電には、最大で190分かかります。このチャージャーは、DMC-GF5等で用いられているDMW-BLG9(7.2V

940mAh)にも対応しています。

バッテリーチャージャーのコンセントプラグ部分は本体に格納可能なため、可搬性の面で優れています。

バッテリーパックDMW-BLG10。容量は7.2V 1025mAhで、静止画では最大で320枚、動画では最大130分の撮影が可能です。バッテリーチャージャー、バッテリーパックとも中国製。

付属するUSB接続ケーブルK1HY08YY0034。AV出力やパソコン・プリンター等との接続に使用します。ケーブル部にはフェライトコアが巻かれているため、パソコンやカメラ本体から発生する高周波ノイズを吸収・低減します。。

ショルダーストラップVFC5059。GX7専用のもので、高級感のある合成皮革製です。

ボディキャップVKF4971。レンズキットではボディ本体にレンズが装着された状態で出荷されますので、レンズリアキャップとともに別納されています。

ボディキャップは、ボディ側マウントのバヨネットを利用して固定するタイプです。中央部にはフェルト上のものが貼付されています。 3.パナソニック DMC-GX7の描写性能はどうか?描写力チェック1:高感度性能パナソニック LUMIX DMC-GX7の基本感度はISO200で、標準ではISO25600まで設定可能となっています。さらに、拡張設定では低感度側ISO125相当まで拡げることができます。ノイズ低減処理方法としては、カメラ内で設定する方法と、RAWで撮影しパソコン上での現像段階で行う方法とがあります。なお、カメラ内で設定した場合でも、RAWファイルには変更は加えられませんので、後から編集することも可能です。 カメラ内でのノイズ低減は、撮影メニューの中の「フォトスタイル」と「長秒ノイズ除去」で設定します。 「フォトスタイル」の中には、コントラストやシャープネス、彩度、フィルター効果(モノクローム設定時)とともに「NRノイズリダクション」の項目があります。ノイズリダクションは、-5から+5までの11段階で設定でき、標準では「0」となっています。設定幅については、DMC-G6と同じです。 「長秒ノイズ除去」は、「ON」と「OFF」の2つから選択します。なお、動画撮影時や超高速連写SH時、電子シャッター使用時等には「長秒ノイズ除去」は機能しません。 DMC-GX7では、概ねDMC-G6と同等の高感度性能でしたが、特に高感度側ではノイズリダクションのかかり方がより自然になった印象を受けました。 ノイズリダクションを最弱の「-5」にしても、ISO800まではほとんどノイズを感じません。ISO1600になると、暗部を中心にわずかにノイズが見られますが、気にならないレベルに留まっています。ISO3200では、解像感の低下とノイズが目立ってきますが、このあたりまでなら等倍でも十分常用域だと感じました。 ノイズリダクションを「0」にすると、概ね1段程度ノイズ感が低減されます。ISO6400でも常用可能なノイズレベルであると思います。 ISO12800以上では、さらにノイズが増えてくるとともに、解像感の低下も目立ってきますが、DMC-G6と比べると改善が見られます。画像自体が破たんしている状態にはならないため、縮小するなどの使い方によっては、十分活用可能ですし、ノイズリダクションを「0」にすれば、等倍であってもそれなりに使えそうに感じました。 ISO25600では、さらにノイズ感が増え、解像感も低下します。とはいえ、緊急避難用として位置付けるには少々もったいない気もします。 下記のサンプルは、ノイズリダクションを「-5」、「0」、「+5」の3段階で各ISO感度の撮影を行ったものとなります。表示画像は等倍画像ですが、クリックすると全体画像が表示されますので、あわせて比較をしていただければと思います。

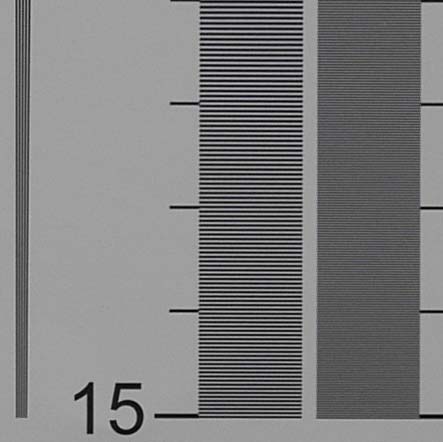

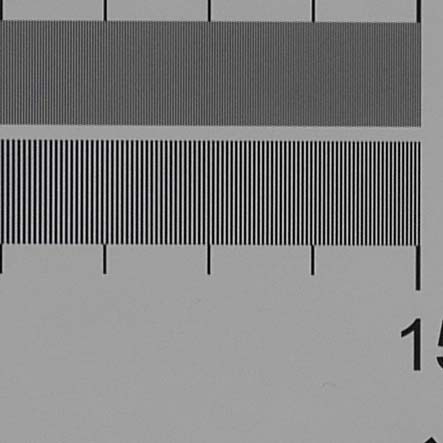

ISO125(左から「-5」「0」「+5」) 描写力チェック2:解像度Panasonic LUMIX DMC-GX7のイメージセンサーは有効1600万画素です。今回テストに使用したLUMIX G 20mm/F1.7 II ASPH. H-H020Aは35mm換算で40mm相当F1.7の薄型・標準単焦点レンズです。光学的に無理のないレンズのため、解像力の点でもしっかりとした実力を発揮しました。今回のテストでは、絞り開放のF1.7でも、視覚解像度チェック用ライン、限界解像度チェック用ラインとも、2500本ラインの識別が可能でした。絞るにつれて鮮明度が上がり、概ねF4.5(絞り開放から3段分絞った状態)が一番クリアーであると感じました。

視覚解像度チェック用ライン、限界解像度チェック用ラインとも、2500本まで楽々と視認できています。モアレもほとんど発生していません。

横方向の限界解像度チェック用のラインでも、同様に2500本域まで余裕をもって視認できています。

参考まで、左上部分を切り出してみました。クリアーで鮮明な画像で、歪曲収差もきれいに補正されています。

描写力チェック3:シェーディング補正機能パナソニックLUMIX DMC-GX7には、レンズの特性による画面周辺部の明るさを補正する「シェーディング補正」機能があります。撮影メニューの中で、「ON」か「OFF」のどちらかに設定します。なお、動画撮影時には機能しません。テストに用いたのは、LUMIX G 20mm/F1.7 II ASPH. H-H020Aです。 このレンズは、もともと周辺光量の減光が大きいものではありませんでしたが、補正機能を「ON」にすると、さらに良好に補正されることが確認できました。

LUMIX G 20mm/F1.7 II ASPH. H-H020A 機能チェック(おまけ):連続撮影枚数仕様上で見ると、パナソニックLUMIX DMC-GX7の連写性能は、

高速メモリーカード(Sandisk ExtremePro Class10 Read 95MB/s Write 90MB/s)で実際にテスト(メカシャッター、ドライブ:高速H、AFS)すると、

4.結局、LUMIX DMC-GX7は「買い」か?独断 素晴らしい!

独断 もう一息!

Sponsored Links 付録.製品仕様からみた LUMIX DMC-GX7の特長

楽天最安値を確認 >> パナソニック LUMIX DMC-GX7 |

|

Sponsored Links |