|

|

| トップページ > デジカメ徹底レビュー > オリンパス OLYMPUS OM-D E-M5 > オリンパス OLYMPUS OM-D E-M5 |

特集 OM-D E-M5

オリンパス OM-D E-M5 ~小型軽量とハイスピード堅牢の両立 |

|

オリンパス OM-D E-M5 by Inaba Kunio

小型軽量とハイスピード堅牢の両立 評価:5.0

|

|

1.オリンパス OM-D E-M5の位置づけと概要非「小型化最優先」マイクロフォーサーズ機懐古主義デジカメ?実用品のデザインは、なかなか簡単には変わらない。一度、あるデザインやインターフェースが定着すると、たとえそれよりも合理的・機能的であったとしても、新しいデザイン・インターフェースが主流となることは簡単ではない。よく引き合いに出されるキーボード配列は良い例だ。現在主流となっているQWERTY配列の成り立ちには諸説あるものの、それが入力効率の上でベストな配列であると見る人はまずいないだろう。しかし、ひとたび定着し、そして定着すればするほど、それを置き換えるために必要なコスト(習熟に必要な教育や時間などの社会的コストも含まれる)は積みあがっていく。その結果、19世紀に生まれたQWERTY配列のキーボードが21世紀の現在も圧倒的なシェアを占めているのである。 電話機と電卓のボタン配列が逆であることや自動車の運転方法など、同じような例は枚挙にいとまがない。そして、おそらくカメラのデザインやインターフェースも、そうしたものの一つなのかもしれない。たとえば、同じ「撮る」という機能を持つデジタルカメラとビデオカメラを比べてみても、少なくとも今まではビデオカメラの形をしたデジタルカメラは長期的なヒットはできなかったし、逆もまた同じである。  これはOM-DとOM-4を並べた写真である。1983年に登場したOM-4との間に約30年の歳月があるにもかかわらず、両者は同じテイストでデザインされていることがわかる。このことを「マーケティング主導の懐古主義」と指摘する声もあるが--そしてそうした意図がまったくないと言うつもりもないが--それは表層的な見方のように思える。 レンズ交換式カメラにおいて、フィルム一眼レフの形状はすでに確立したデザイン・インターフェースであり、それを尊重した結果がOM-Dである。そして、フィルム・オートフォーカス一眼レフで成功を収めたとは言えないオリンパスにとって、確立したデザインの一眼レフとはOM一桁シリーズに他ならないのである。 マイクロフォーサーズ領域の拡大オリンパスはフォーサーズ規格の提唱者の一人であり、名実ともに中軸を担ってきた。そのオリンパスにとって、マイクロフォーサーズ・カメラはレンズ交換式カメラ市場の一部であり、フォーサーズ・カメラと補完し合う関係となっている。言い換えれば、レンズ交換式カメラのうち、小型軽量分野を担当するのがマイクロフォーサーズ・カメラの役割であった。今回、OM-Dが登場したことにより、こうした役割分担が変わろうとしている。電子ファインダーを内蔵したカメラがマイクロフォーサーズ規格でリリースされたことにより、両規格の境界線が動かされたことになる。今後、フォーサーズのハイエンドカメラE-5の後継機は出る可能性はあるが、おそらくオリンパスのラインアップは限りなくマイクロフォーサーズに軸足を移していくことになろう。 OM-D E-5の特徴OM-Dの一番の特徴は、いうまでもなく電子ビューファインダー(EVF)を内蔵した点である。0.47型144万ドットのEVFはトップレベルの見え方を提供しているだけでなく、画面の表示方法を3タイプから選択することもできる。その意味では、かなりこだわりを持って作られたファインダーと言えるだろう。イメージセンサーが新型の1605万画素CMOSセンサーである点もポイントだ。オリンパスのレンズ交換式カメラの中では最大画素数であり、描写力チェックが楽しみである。なお、パナソニックのDMC-G3やDMC-GX1に搭載されている1600万画素センサーとは仕様が異なっており、集光効率を上げる工夫が施されている。 3番目にあげたい特徴は、連写性能である。ピントや露出は1枚目に固定されるものの、最高9コマ/秒という数値を実現しているだけでなく、連続撮影枚数もRAWで最大20コマとなっている。ちなみに、E-P3では3コマ/秒、連続11コマであるので、E-P3と比較しても格段に性能が向上している。

新世代マイクロフォーサーズ機OM-D E-M5は、PENシリーズに電子ビューファインダーを内蔵しただけのものではなく、イメージセンサーや5軸対応手振れ補正、オートフォーカスの高速化など、新世代のマイクロフォーサーズ機というべきカメラである。そしてまた、E-M5の「5」はOM-4の次のモデルであることも示している。約30年の時を経て、ミラーレスカメラの新たなページを切り拓く期待を込められて誕生したOM-D E-M5。それでは早速、実力をチェックしたい。

2.オリンパス OM-D E-M5を開封し外観をチェックOM-D E-M5を開封するOM-D E-M5が発表されたのは2月8日。即日に予約を入れたが、評価機を購入できたのは3月31日の発売日から2週間経った4月中旬であった。量販店の店頭でもデモ機が置かれるようになったのはごく最近のことであり、発売開始前の予約分もまだ積み残しがあるようだ。デジタルカメラは典型的な例であるが、発売時点で一番大きな出荷の波がくるタイプの製品は、なかなか生産計画を立てるのが難しい。ニコンのD800/D800Eもそうであったが、メーカーサイドの予想を大幅に上回る発注があったのだろう。メーカーにとっては「うれしい誤算」と言えるが、実際に製造や販売等の現場に携わっている方々は大変かもしれない。 ボディカラーはブラックとシルバーの2つのモデルが用意されている。シルバーモデルも高級感があるが、大昔に愛用していたOM-4がブラックカラーということもあり、今回はブラックを選択した。なお、発売前予約特典として、フォーサーズレンズ用のマウントアダプターまたは32GBのUHS-I対応SDHCカードがもらえるとともに、ユーザー登録することでミニチュアストラップのプレゼントもある。とりわけフォーサーズレンズ用マウントアダプターは防塵・防滴性能でありOM-Dにマッチした贈り物である。

OM-D E-M5のパッケージ。白を基調とした箱に、ボディとレンズ、フラッシュの画像が印刷されている。

ケースを開けると、上段に取扱説明書などが入っており、その下にカメラボディやアクセサリー類が格納されている。中央のプチプチに包まれているのがカメラ本体で、その右がレンズ。なお、ボディ左側の空間には何も入っていなかった。いずれダブルズームレンズのキットがラインアップに加えられるのかもしれない。

パッケージ内に同梱されている付属品関係。左上より取扱説明書、ソフトウェアCD-ROM、ストラップ、AVケーブルCB-AVC3、USBケーブルCB-USB6、充電器BCN-1、ACケーブル、リチウムイオン電池BLN-1、フラッシュFL-LM2、フラッシュケース。 バッテリー関係をチェック

バッテリーパックBLN-1用充電器BCN-1。現時点ではOM-D E-M5専用である。

コンセントの接続にはメガネケーブルを使用する。可搬性を考えるとウォールマウントアダプターも同梱されている方が望ましいだろう。

バッテリーパックBLN-1は容量1220mAh。充電には約4時間かかる。静止画で約360枚の撮影が可能。

バッテリーチャージャー用のメガネケーブル。

充電器BCN-1はオレンジ色のインジケーターで状況を表示する。充電が終了すると消灯となる。 オリンパス OM-D E-M5の付属品をチェック

USBケーブルCB-USB6。本体のマルチ端子とパソコンのUSB端子を接続するために用いる。

AVケーブルCB-AVC3。音声出力はモノラルとなる。

付属のストラップ。専用品ではないが丈夫なつくりである。カメラのクラス的には専用ストラップが欲しい気もする。

OM-D E-M5にはフラッシュFL-LM2が同梱されている。端子形状はE-PL3やE-PM1に付属するFL-LM1と同じであり、おそらく相互互換であるように思われる。ガイドナンバーは10(ISO200・m)。電源は本体から供給されるため小型である。E-PL3やE-PM1ではフラッシュを装着すると電子ビューファインダーは使えなかったが、EVFを内蔵しているOM-D

E-M5ではそうした心配はない。

付け根部分にはフラッシュ脱着用のボタンがある。接続端子カバーを外すときにも脱着ボタンの押下が必要なため、カバーが脱落してしまうことはないだろう。

フラッシュ側端子カバーをはずした状態。

フラッシュを使用する時には発光部を上にあげる必要がある。

専用フラッシュ用のソフトケースが付属する。当然だがサイズはぴったりしている。

付属するボディ側マウントカバー。高級感のある作りとなっている。

ボディ側マウントカバーの裏側。カメラ本体側マウントのバヨネットを使って装着する。 オリンパス OM-D E-M5の本体をチェック

ボディ前面。実物は写真で見るよりもさらに小型である。ファインダーの部分を除くと、ほぼPENシリーズと同じ大きさである。マウント開口部がボディ高すれすれまであるのはフィルムOMシリーズからの伝統。

ボディ背面部。大型の液晶モニターは再生時等にタッチ操作も可能。親指部分のゴム部があるため、小型の割にホールディング感は良い。なお、液晶モニターのアスペクト比は3:2のため、最大画素数で撮影すると両側が黒くなる。

ボディ上面部。左側のモードダイヤル、右側のメインダイヤルと、シャッターボタンと同軸に配置されているサブダイヤルの3つのダイヤルが配されており、直感的な操作が可能。

ボディ底面。中央にあるゴムカバー内には、バッテリーホルダーHLD-6使用時用の端子がある。三脚用穴はレンズ光軸から少々シフトしている。ボディ底面の銘板には「DESIGNED

BY OLYMPUS IN TOKYO, MADE IN CHINA」と記載されている。

バッテリーホルダーHLD-6用端子カバーをはずした状態。

左側グリップ部には外部端子が配置されている。ストラップ取付部は三角環方式となっている。

外部端子は、上からマルチコネクタ、HDMIマイクロコネクタとなる。

右手グリップ部にはメモリーカード挿入口のカバーがある。

軍艦部の右手側には、メインダイヤルとシャッターボタン同軸のサブダイヤルが配置されている。ファンクションボタンFn2はISOなどの機能ボタンとして設定できる。

軍艦部左手側のモードダイヤル。ストッパー機構はないが、しっかりとしたクリック感があるので、誤作動はしにくいだろう。E-M5の文字は印字で、その前にあるランプはセルフタイマーとオートフォーカスイルミネーターを兼ねる。また、ファインダー部に見える細長い穴はステレオマイク。

OLYMPUSとOM-Dのロゴは刻印されており、インクが流し込まれている。

右手グリップ部のボタン。ファインダー部分には液晶モニターと電子ビューファインダーの切換ボタンがある。

OM-D E-M5の液晶モニターはタッチパネルであるが、撮影時のピント位置指定やシャッターレリーズ、再生時、コントロールパネル表示時の項目選択などに対応している。基本的にはボタン類での操作となる。

ファインダー左側には視度補正用ダイヤルがある。その左にあるロゴはマイクロフォーサーズ規格をあらわすもの。

ファインダーの上にはフラッシュ接続用のアクセサリーポートがある。

アクセサリーポートカバーとアクセサリーシューカバーをはずした状態。ここに付属のフラッシュを装着する。

アクセサリーポートカバーをはずすと端子が露出する。

アクセサリーポートとアクセサリーシューにフラッシュを装着した状態。専用品のためカメラとの一体感がある。

フラッシュを下に向けた状態。

フラッシュを使用する時には、発光部を上にあげる。サイズの割に発光部の位置は高い。

液晶パネルはチルトできる。下向きにするとこのあたりまで開く。

液晶部は2軸で本体と接続されているため、上記の状態から液晶パネルをさらに上向きにすることができる。ほぼ真下を見下ろす形での撮影も可能。

ボディ底面にはバッテリー挿入口がある。カバーには挿入方向のガイダンスが貼付されている。なお、バッテリーカバーは蓋部分にあるロックを開状態にして開く。ロック部にはバネ等が入っていないため、閉じるときにも手でロック側に回転させる必要がある。

バッテリーを挿入しつつある状態。

ボディ右側にあるメモリーカードスロットカバーを開いた状態。バッテリー室同様、挿入方向のガイダンスシールが貼付されている。

メモリーカードを挿入しつつある状態。挿入方向にも各社ごとのポリシーがあるが、できればラベル部分が手前側になった方がわかりやすいと思う。

ファインダー部分。その右側にある2つの丸はアイセンサー。

液晶モニター表示部。視野角は広く、輝度も十分なため屋外でも比較的見やすい。

電子水準器を表示させることも可能となっている。

電子ビューファインダーを内蔵しているため、コントロールパネルを表示させることも可能。ボディ軍艦部に液晶パネルはないため、電子ビューファインダー主体で撮影するのであれば、この方式が便利かもしれない。なお、この表示の時にOKボタンを押すと、タッチセンサーを使って項目選択ができる。

OM-4と並べると、OM-4よりもさらに小さいことが分かる。マウント開口部の大きさもひとまわり近く違う。

OM-4とのもう一つの大きな違いは、フランジバックの長さである。OMズイコーのフランジバック46mmに対し、マイクロフォーサーズは20mmと半分以下である。OM-Dはマウント開口部のすぐ奥にイメージセンサーがあるため、全体の薄型化を可能にしている。 Sponsored Links 3.オリンパス OM-D E-M5の描写性能はどうか?描写力チェック1:高感度性能OM-D E-M5の基本感度はISO200で、標準ではISO25600まで設定可能となっている。ノイズ低減処理のやり方としては、カメラ内での設定と、RAWで撮影しパソコン上での現像段階で行う方法がある。カメラ内でのノイズ低減は、「高感度ノイズ低減」と「長秒時ノイズ低減」の2つがある。どちらも、撮影メニューの中で設定可能である。 「高感度ノイズ低減」は「Off」、「弱」、「標準」、「強」の4種類がある。基本的には、初期設定である「標準」のままで良いだろう。 「長秒時ノイズ低減」は、「On」と「Off」、「オート」の3種類がある。これも基本的には初期設定の「オート」で良いが、「On」にすると常にノイズ低減処理を行う。 既存のE-P3に搭載されている1230万画素イメージセンサーと比較すると、画素数で約3割増えているが、ノイズレベルは逆に低下している。この間のセンサー技術、画像処理技術の進化がきちんと反映されていることが確認できた。今まで高感度性能はやや苦手であったマイクロフォーサーズであるが、OM-DではほぼAPS-Cサイズのイメージセンサーと同等レベルに到達できているように感じた。同じく1600万画素であるLUMIX DMC-GX1と比較しても、OM-Dではノイズレベルが低減化されている。 高感度ノイズ低減をOffにしても、ISO1600まではほとんどノイズ感はない。ISO3200では暗部を中心にややノイズが目立ってくるが、ISO6400でも十分実用的であるように感じる。ISO12800になるとかなりノイズは目立つが、縮小して利用するのであれば使えるレベルだろう。 高感度ノイズ低減を標準にすると、2段分程度ノイズが低減化されるが、やはり解像感はやや低下する。低減レベルを強にすると、ノイズ感はさらに改善されるものの、解像感の低下も目立つ。最高感度であるISO25600についても、画像が破たんするわけではないので、縮小するなどの使い方によっては活用可能だろう。 下記のサンプルは、高感度ノイズ低減をOff、標準、強の3段階で各ISO感度の撮影を行ったものである。表示画像はほぼ等倍画像だが、クリックすると全体画像が表示されるので、あわせて比較をしてほしい。

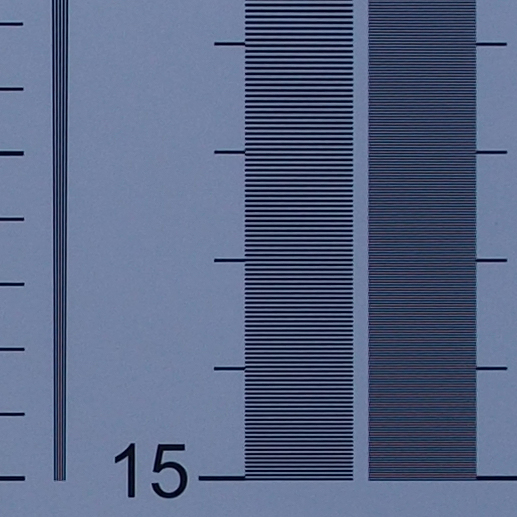

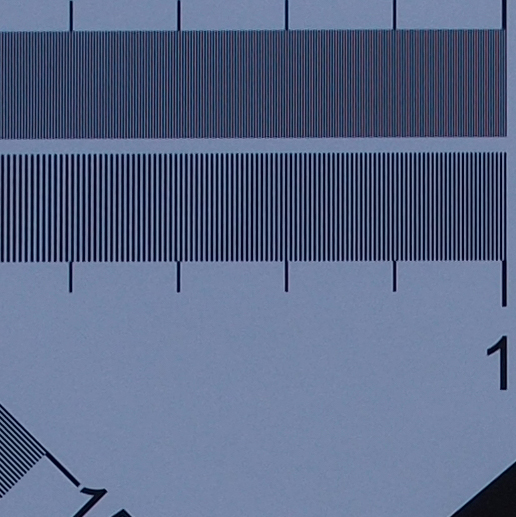

描写力チェック2:解像度OM-D E-M5のイメージセンサーは有効1605万画素である。今回テストしたM.ZUIKO ED12-50mmF3.5-5.6EZの結果は、基本的に絞り開放から優れた解像力を示した。このレンズは開放から高い解像力を示したが、広角側では1段絞ると周辺部を含めさらに解像力が向上したため、開放絞りF3.5から1段絞ったF5.0のもので確認を行った。視覚解像度チェック用ライン、限界解像度チェック用ラインとも、2500本ラインを超えており、しっかりした解像力といえるだろう。

視覚解像度チェック用のライン(左側の縦線)、限界解像度チェック用のライン(右側の横線)でも、2500本を超えるところまで視認可能。

横方向の限界解像度チェック用のラインでも、2500本ラインまで視認可能。

描写力チェック3:シェーディング補正機能OM-D E-M5にはレンズの周辺光量不足に対応するシェーディング補正機能が搭載されている。今回テストしたED12-50mmEZレンズは、もともと周辺光量不足は少ないレンズであるが、補正機能をOFFにすると14mmあたりまではわずかに周辺光量不足を確認することができた。シェーディング補正機能を有効にすると周辺部のノイズレベルが上がる可能性があるが、純正レンズを使うのであれば積極的に活用することをお勧めする。

12mm(35mm換算24mm)(OFF) 4.結局、オリンパス OM-D E-M5は「買い」か?独断 素晴らしい!

独断 もう一息!

Sponsored Links 付録1.製品仕様からみた OM-D E-M5の特長

Sponsored Links 付録2.発売前のファーストレビュー【コラム】 小型・軽量、ハイスピード・堅牢のOMシリーズ OM-D気のせいか、最近は新製品の事前リーク情報が多いような気がする。このOM-Dについても、比較的早い段階で画像等が流れていたようだ。しかし、いざ正式に発表されるとやはり感慨深いものがある。ボディのイメージは、まさにフィルム一眼レフのOM1桁シリーズを彷彿とさせる。ちなみに、最終モデルとなったOM-3Tiは136x84x50mm、510gであったので、幅が15mm短くなり、高さが5mm高くなり、厚さは8mm薄くなったことになる。重さも140g軽くなっているので、OMシリーズを手にしたときの「ずっしり感」は感じられないかもしれない。今回、OM-Dがリリースされたことで、オリンパスもマイクロフォーサーズに全面的に移行することが明確となった。今までは、マイクロフォーサーズはコンパクト・ミラーレスとしての位置づけであり、電子ビューファインダーを搭載したモデルはなかった。そちらはE-5を筆頭とするフォーサーズの役割りだったからである。今回、高精細EVFを内蔵したOM-Dがリリースされたことで、両方のニーズがマイクロフォーサーズで包括されることになるだろう。OM-Dシリーズの予約特典として、フォーサーズ用マウントアダプターがプレゼントされるのも、このような流れからだろう。  フォーサーズとマイクロフォーサーズの新製品リリース状況 Eシリーズも2009年を境に、急速にマイクロフォーサーズへシフトした。 OM-Dの登場で、オリンパスはミラーレスシステムだけで、レンズ交換式デジカメに対するニーズのすべてに対応できることになる。フィルム時代から膨大な一眼レフ資産を蓄積してきたメーカーの中で、ミラーレスへの全面的な移行へと最初に足を踏み出したのはオリンパスとなったわけである。2008年に初のレンズ交換式ミラーレスカメラがパナソニックから発売され、わずか4年足らずでここまで移行が進んできたことに驚きを感じるが、間違いなくこの流れは、今後さらに加速されていくのだろう。 (2月8日記載) 【CP+2012速報レポートを掲載しました。】(2月9日)  (1994年発売 OM-3Ti) 【OM-D E-M5と、E-5、PEN E-P3の比較】

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

独断 デジカメ対決! ☆ vs オリンパス PEN E-P3 ☆ vs パナソニック LUMIX DMC-G3 |

【厳選レビュー記事】 ◎日経トレンディ オリンパス「ペン E-P3」を持っていても「OM-D E-M5」に惚れ込んだ理由

◎ITmedia 見どころ満載、「撮る」を楽しめるカメラ――「OLYMPUS OM-D E-M5」

◎デジカメWatch 【新製品レビュー】OLYMPUS OM-D E-M5

◎デジカメWatch インタビュー:オリンパスに訊く「OM-D」のコンセプト

◎ITmedia ファーストインプレッション オリンパス「OLYMPUS OM-D E-M5」

◎日経トレンディ オリンパス、ファインダー内蔵のクラシック調ミラーレス一眼「OM-D」発表

◎AVWatch オリンパス、マイクロフォーサーズ対応「OM-D E-M5」

◎デジカメWatch OMシリーズのテイストを受け継いだマイクロフォーサーズ機「OM-D E-M5」

|

【基本仕様】

メーカー製品仕様のページ |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Sponsored Links |